Dorfreport Dorfreport: Wie im Bilderbuch

Ein Rückblick nach 200 Jahren auf das Ende der napoleonischen Fremdherrschaft lässt den Sieg in der Völkerschlacht um Leipzig, den Rückzug an den Rhein und die folgenden Jahre mit dem Sieg von Waterloo ins historische Bewusstsein geraten. Wissenschaftler sind der Ansicht, dass im Oktober 1813 nach Leipzig der Untergang Napoleons begann. Die folgenden Ereignisse - unter anderem das Gefecht in Kösen - haben dabei eine maßgebliche Rolle gespielt.

Studien zu Kampfhandlungen

Der französische Historiker Pierre Jubet hat sich mit dem Schicksal der napoleonischen Armee nach Leipzig und dem Rückzug an den Rhein ausführlich beschäftigt und dazu 2002 Studien zum 21. Oktober 1813 im und um das Dorf Kösen betrieben. Der damalige Direktor des Museums In Bad Kösen, Lutz Toepfer, hat ihn bei Fotoaufnahmen und in der Reproduktion örtlicher Unterlagen unterstützt, wofür der Autor sich ausdrücklich bedankte. Der Titel seiner Publikation ist „Hiver 1813- Napoléon rejeté derriere le Rhin“ (das heißt „Winter 1813 - Napoleon über den Rhein zurückgeworfen“). Im französischen Originaltext gibt es dazu folgende Aussagen: Das französische Korps unter Graf Bertrand stieß auf dem Weg von Lützen mit dem österreichischen Korps unter Guylai zusammen, das mit Guilleminot verstärkt war und drängte es zurück. An jenem 19. Oktober standen seine 12. und 13. Division bei Weißenfels, um das Übersetzen der französischen Armee über die Saale zu sichern.

Napoleon hatte ursprünglich die Absicht, den Rückzug über Naumburg anzusetzen, jedoch war es bereits in den Händen seines Gegners. Bertrand sollte - nach einem Bericht von Generalmajor Berthier - mit seinen Truppenteilen in Richtung Eckartsberga marschieren. Damit blieb nur die Möglichkeit, über Freyburg den Marsch nach Thüringen fortzusetzen. Es war unbedingt zu vermeiden, dass der Gegner über die Brücke in Kösen vorrückte und ihm in die Flanke geraten könnte. Die Verbündeten unter Gyulai und die Preußen saßen in Vormarschstellung in Naumburg, wie Napoleon gemeldet wurde. (siehe Abbildung von Feldzeugmeister Graf Ignaz Gyulai).

Graf Bertrand setzte seine Korps in Marsch und nahm das Biwak auf der Höhe des linken Saaleufers ein, als Schenkenholz bekannt. Somit stand er am 21. Oktober in Erwartung des vorrückenden Gegners, während in seinem Rücken die französische Hauptarmee in Freyburg über die Unstrut setzte. Am Schenkenholz ließ Bertrand die Division Guilleminot und das 8. Regiment leichter Infanterie Stellung beziehen. Dazu kamen sechs Batterien an Geschützen, ferner eine Abteilung leichter Kavallerie der Garde. Somit war der Befehl Napoleons ausgeführt und eine Sicherung der abziehenden französischen Truppen über Freyburg vorhanden. Es war zu berücksichtigen, dass zu diesem Tagesabschnitt fast 3000 Husaren der preußischen Armee bei Merseburg eingetroffen waren, die gegen Mittag Mücheln erreichten, nur 15 Kilometer von Kösen entfernt.

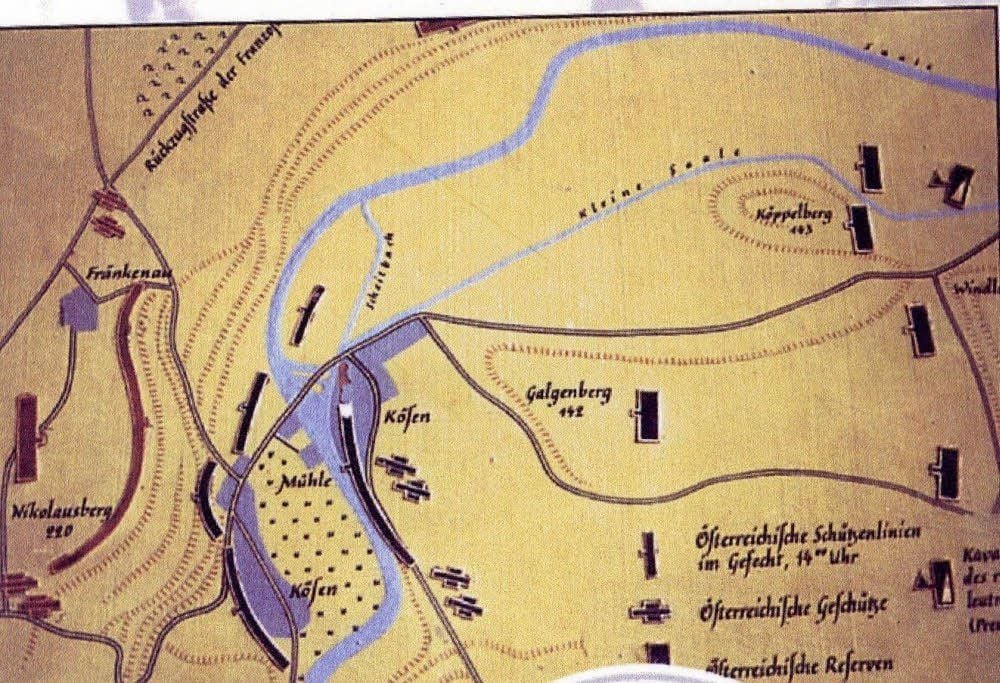

Die Brücke in Kösen war inzwischen durch die Verbündeten besetzt, denn vier Kompanien des Regiments Erzherzog Ludwig lagen auf dem rechten Ufer in Bereitschaft. Ein erster französischer Angriff wurde zurückgeschlagen, da sich der Gegner in großer Mehrheit befand, wenn auch Bertrand Verstärkung durch weitere Bataillone erhalten hatte (siehe Karte aus Jubets Bericht).

Das schnelle Vorrücken der Verbündeten hatte ihnen selbst jedoch Probleme gebracht. Innerhalb der letzten zehn Stunden war Munitionsmangel unter den Soldaten eingetreten, der erst durch das Nachrücken einer Division über Flemmingen behoben werden konnte.

Immer wieder zurückgeworfen

Die Auseinandersetzung zwischen beiden Gegnern zog sich über den Vormittag hin, wiederholt gelang es den Franzosen, durch das Dorf Kösen ans linke Saaleufer vorzurücken, fast bis zur Brücke vorzudringen, wobei sie aber mehrmals zurückgeworfen wurden.

Nun setzte die Kanonade der französischen Batterien vom Schenkenholz ein, die eine Zerstörung der alten Straßenbrücke als Auftrag erhielten. Mit einer Reichweite von drei Kilometern wären die Geschütze in der Lage gewesen, das Ziel zu treffen. Die Kugeln schlugen jedoch nicht auf der Brücke ein, sondern zerstörten die beiden unterhalb gelegenen Wohnhäuser, wie Kugelreste im Mauerwerk der ein Jahr später reparierten Wohnhäuser noch heute belegen (Inschrift 21.10.1813). Am Nachmittag des Tages hatten die Verbündeten – Preußen, Österreicher und Russen - die Franzosen aus dem Tal auf die jenseitige Höhe vertrieben. In Hassenhausen endete das eintägige Gefecht, dort wurden die Gefangenen gesammelt, darunter etliche Württemberger. Die Franzosen hatten 400 Tote zu beklagen. Auf dem weiteren Rückzug versuchten sie verzweifelt standzuhalten, jedoch wurden sie von den nachdrängenden Verbündeten überrannt (siehe Gemälde von der Befreiung Weimars). Sie vereinigten sich mit den anderen Truppen, die über Freyburg abgezogen waren und kamen erst am Rhein zum Halt mit einem befristeten Waffenstillstand.

6000 Franzosen um Kösen

Das Gefecht in Kösen hat einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Sieg über Napoleon und wird in der französischen Militärgeschichte namentlich hervorgehoben. Am Kampf waren auf beiden Seiten große Truppenteile beteiligt. Unter dem Befehl Bertrands standen die 12., 15. und 34. Infanteriedivision (Divisionen wurden damals mit etwa 8000 Mann gerechnet), dazu die 38. Württemberger Division, sowie Anteile aus dem VII.Korps und der Reserve. Es ergibt sich eine Gesamtstärke der eingesetzten Soldaten von 6000 Mann um Kösen. Auf österreichischer Seite kämpften drei Divisionen und zwei sogenannte Streifkorps. Der russische Anteil betrug vier Korps, in denen außer Russen auch Baschkiren und Donkosaken kämpften.

Das damalige Gefechtsfeld reichte von den an der Westseite des Gradierwerks aufgestellten österreichischen Geschützen bis zu beiden Ufern der Saale in Brückennähe, die Fränkenauer Hohle hinauf zur alten Straße nach Hassenhausen, die in jenen Jahren noch mitten durch den Wald führte, über das alte Flößerdorf mit der Borlachstraße und vor allem das Gelände der „Schluchten“ des sogenannten Jochenbergs.

Verbündete mit wenig Verlusten

Die Verluste waren auf der Seite der Verbündeten gemessen an den anderen Schlachten geringfügiger:

45 Gefangene, 679 Verwundete, 155 Tote und 50 Vermisste. Das entsprach einem Ausfall von 3,4 Prozent an Toten und Vermissten, insgesamt 14 Prozent. Der Historiker Jubet macht deutlich, dass das Gefecht am 21. Oktober 1813 eine maßgebende Rolle im Sieg über Napoleon spielte, der sein Ende zwei Jahre danach in Waterloo fand. Er unterstützt aus französischer Sicht die bekannte Darstellung, die der Bürgermeister Felix Kretschmar 1926 in seiner Schrift „Das Gefecht bei Kösen“ ausführlich beschrieb.

Eine Anmerkung zum Schluss: Graf Bertrand begleitete Napoleon in die Verbannung nach Elba und nach St. Helena bis zu dessen Tod 1821. Die Forschungen Jubets sind in Frankreich unter „Tradition Magazine“, Heft 18, veröffentlicht.