MZ-Serie Teil 3 MZ-Serie Teil 3: Die Säulen der Erde

Die Grundfeste der kirchlichen Lehre sollen auch das Fundament des Merseburger Doms sein. Und so legt Bischof Thietmar am 18. Mai 1015 wohl zwölf Grundsteine jeweils an die Schnittpunkte der Kreuzarme. Domstiftsarchivar Markus Cottin spricht von einer „aufgeladenen Symbolik“ - denke man nur an die zwölf Stämme Israels oder die zwölf Apostel. Thietmar ist fasziniert von der Stadt. Und er ist felsenfest überzeugt, dass der römische Kaiser Julius Cäsar die Stadt einst gründete und nach dem Kriegsgott Mars benannte. Tatsächlich finden sich in früheren Schreibweisen die Bezeichnungen Marsburg oder Martisburg für die Stadt. Doch über den 18. Mai, jenen bedeutsamen Tag vor 1.000 Jahren, schreibt der Bischof nicht viel auf. Gab es Jubelfeiern? Thietmars Chronik schweigt in diesen Fragen.

Bauleute verschwenden keine Zeit

Überliefert ist hingegen, dass die Bauleute in Merseburg keine Zeit verschwendeten. Eine gewaltige Kathedrale müssen sie nicht bauen, um die Macht des Bistums alleine durch eine schiere Größe der Kirche zu demonstrieren. Der Domberg erhebt sich zwar nur knapp 20 Meter über der Saale. Aber diese Höhe reicht schon aus, um den Dom weithin sichtbar zu platzieren. In nur sechs Jahren ist die Basilika fertig - mit den beiden Westtürmen. 1021 wird der Dom bereits geweiht. Das klingt schier unglaublich, denkt man nur an den zähen Baufortschritt bei anderen Gotteshäusern. Das Rekordtempo verdankt Merseburg Kaiser Heinrich II., der das Bistum immer wieder reich beschenkt. Er förderte auch das Domprojekt. Geld fehlte nicht. Die unteren Mauern des Westwerks sowie eine Apsis im heutigen Dom dürften noch aus der Gründerzeit stammen.

Ein Gewinnspiel begleitet die Serie zum Domjubiläum. Im zweiten Teil wollten wir wissen, wann Merseburg erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Richtig war: im Jahr 850 und zwar im Hersfelder Zehntverzeichnis.

Die Gewinner wurden ausgelost. Je eine Freikarte für den Dom erhalten: Toralf Baldauf (Merseburg), Bernd Blechschmidt (Bad Dürrenberg) und E. Labudda (Krumpa). Die Dauerkarte für die Sonderschau 1.000 Jahre Kaiserdom vom 10. August bis 9. November gewinnt Günter Wrobel aus Schladebach. Die Karten werden per Post über den Besucherservice der Domstifter zugeschickt und liegen rechtzeitig vor Beginn der Sonderausstellung im Briefkasten

Unsere nächste Frage: Wie viele Jahre dauerte der Bau des romanischen Doms, der 1015 begann?

Antworten bis 22. Mai an: [email protected] oder an die MZ in 06217 Merseburg, Entenplan 9. Die Gewinner werden ausgelost. Bitte auch bei einer Antwort per Mail den vollständigen Namen und die Adresse nicht vergessen.

Es wird fortan die Zeitgeschichte mit ihren Persönlichkeiten sein, die in erheblichem Maße Einfluss auf die baulichen Veränderungen am Dom nehmen. Doch zunächst ereignet sich ein Vorfall, der an Ken Folletts Roman „Die Säulen der Erde“ (dort war ein Kirchendach eingekracht) erinnert: Zwischen 1036 und 1042 stürzt die Decke über dem Chor des Merseburger Doms gleich mehrfach ein. „Man vermutet statische Probleme, die mit der Lage der Kirche am Hang in Verbindung standen“, berichtet Cottin. Die Katastrophe von einst erweist sich aus heutiger Sicht fast schon als Segen. Bischof Hunold (Amtszeit 1036 bis 1050) sieht es als Berufung an, die klaffende Wunde zu heilen. Er lässt zur Stabilisierung die beiden Osttürme und die einzigartige Hallenkrypta mit ihren romanischen Pfeilern und Säulen einbauen. Dendrochronologische Untersuchungen an den Türmen bestätigen übrigens die Schilderungen der Bischofschronik. Die Türme tragen die Namen der Schutzheiligen: Laurentius (weiße Haube) und Johannes. 1042 wird der Neubau geweiht, König Heinrich III. ist einer der Gäste.

Ereignisse überschlagen sich

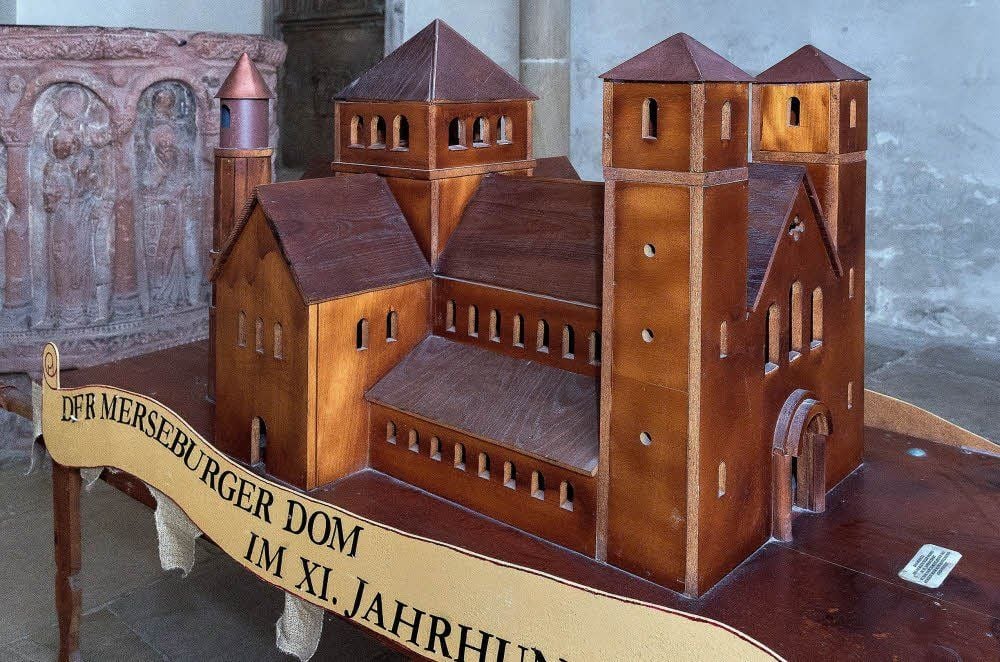

Nur wenige Jahre später sollten sich die Ereignisse überschlagen - und Merseburg war mittendrin. Der Investiturstreit entlädt sich mit brutaler Gewalt. Es ist das Ringen um Macht zwischen der Kirche und dem König. Rudolf von Rheinfelden, der Herzog von Schwaben, sieht sich vor allem Gott befohlen. Er findet unter anderem im Merseburger Bischof Werner einen mächtigen Fürsprecher und zieht quasi als Gegenkönig 1080 gegen Heinrich IV. in die Schlacht. Doch Rudolf verliert und wird unter einer kunstvollen Grabplatte im Chor des Doms bestattet. Über seiner Ruhestätte wird ein stattlicher Vierungsturm gebaut, der allerdings die Zeit nicht überdauerte. Auf einem Siegel des Domkapitels aus dem 12. Jahrhundert ist er zu sehen und als hölzernes Modell im heutigen Dom.

Es folgen weitere Umbauten. So wird im frühen 13. Jahrhundert der Lettner eingezogen, der den Chor vom Kirchenschiff trennte und das gemeine Volk in gewisser Weise vom Altarraum aussperrte. Der neben Thietmar wohl bedeutendste Bischof in Merseburg, Thilo von Trotha, baute den Dom zu Beginn des 16. Jahrhunderts in eine spätgotische Hallenkirche um. Im Wesentlichen ergibt sich daraus auch das heutige äußere Bild mit dem geschlossenen Schloss-Dom-Ensemble.

Die Legende von Mars und Cäsar

Im Gotteshaus zog ab 1657 barockes Flair ein - eingezwängt zwischen die romanische und gotische Architektur. Herzog Christian I. ließ den Dom zu seiner Hofkirche umgestalten. Zahlreiche Emporen wurden eingezogen, die Fürstengruft sollte letztlich 37 Särge der Familie aufnehmen. „Wenn wir in den barocken Dom blicken könnten, würden wir ihn nicht wiedererkennen“, sagt Cottin. Dass sich nur noch wenige barocke Zeugnisse finden, liegt an einer frühen Form der Denkmalpflege, die sich im 19. Jahrhundert formierte. Der Dom erhielt seine schlichte Eleganz zurück. Die große Bauzeit ist seitdem vorbei.

Und noch einmal zu Mars und Julius Cäsar zurück: Es ist eine Legende. Die Römer hatten es nie bis nach Merseburg geschafft. Sie wurden im Jahr 9 im Teutoburger Wald geschlagen. (mz)