Der politische Pfarrer Der politische Pfarrer: Wie ein Geistlicher sich der DDR-Führung widersetzte

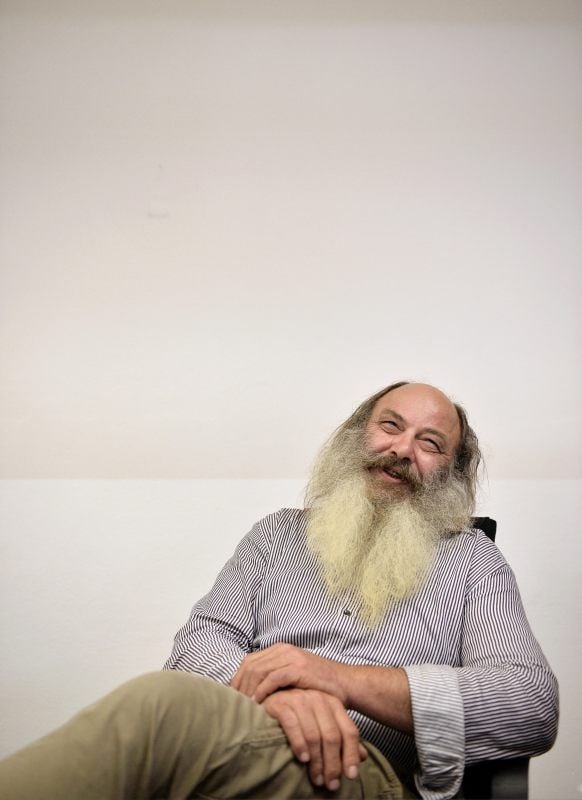

Merseburg/Jena - Lothar König ist ein Unikat. Gestreiftes Hemd, grau-schwarzer Rauschebart und stets die Zigarette, wahlweise im Entstehen oder angezündet im Mund. Auf der Stirn trägt er die Narbe, die ihm 1997 ein Burschenschaftler zugefügt hat. Offiziell ist der Jugendpfarrer seit Anfang Oktober im Ruhestand. Zum Gespräch empfängt der 65-Jährige natürlich dennoch in der Küche der Jungen Gemeinde (JG) in Jena. Seit der späten Wendezeit leitet er diese, machte sie auch zu einem Hort des Antifaschismus. König spricht zwar ruhig, ein leiser Geistlicher ist er deswegen nicht. Er ist ein politischer. Das hat er auch schon in Merseburg gezeigt, wo er den Protest gegen die DDR-Führung maßgeblich mitgestaltete. Darüber sprach er mit Robert Briest.

Sie sind evangelischer Pfarrer, hätten sich auf die Verkündung Bibel beschränken können. Woher kommt der Drang sich politisch einzubringen?

Lothar König: Das hängt zusammen. Das erste Gebot sagt ja, man solle keinen anderen Gott haben, als den, der die Sklaven aus Ägypten geführt hat. Es ist also ein befreiender Gott. Das ist hochpolitisch. Die Lehre ist doch: Wenn Verhältnisse ungerecht sind, verlässt man sie. Auch in der Bibel schaffen es die Unterdrückten aus Ägypten in die Freiheit zu kommen. Ich bin 1954 geboren, als Kind habe ich zwei Dinge mitbekommen, die die Leute belasten: die moralische Schande des Krieges und die LPGisierung. Ich komme aus dem Südharz, einer grenznahen Gegend. Die Grenze hat 1961 vielen das Rückgrat gebrochen. Danach war da Anpassung, das hat sich mit dem Bisschen Wohlstand unter Honecker noch verstärkt.

Anpassung schien nie Ihre Stärke gewesen zu sein?

Der Mensch kann sitzen und sich Ungerechtigkeit angucken oder er kann eingreifen. Ich war immer einer der eingreift. Nicht aufgeben. Ich erinnere mich an ein Fußballspiel in meiner Jugend in Nordhausen. Wir sind da mit zu wenigen Spielern hingefahren, haben mächtig Tore gefangen. Aber wir haben gekämpft. Mir ging die Ideologisierung an der POS auf den Sack. Deshalb habe ich da schon provoziert.

Ihre geistliche Laufbahn startete in Erfurt. Wie sind sie dann nach Merseburg gekommen?

Wir haben in Erfurt versucht, die offene Gemeinde als offiziellen kirchlichen Arbeitsbereich mit politischer Arbeit einzuführen. Als wir in Erfurt dann so weit waren, die offene Gemeinde zu installieren und ich die übernehmen wollte, hat die Stasi aber gesagt: „Der König? Nein.“ Ich habe dann ein Jahr in der Luft gehangen. Dann kam der Vorschlag nach Merseburg zu gehen. In der evangelischen Kirche wird man für drei Jahre auf seine erste Stelle entsandt. Das war bei mir Merseburg.

Gab es dort schon Nährboden für ihre politische Arbeit?

Ja, auf alle Fälle. In der studentischen Gemeinde war die Arbeit von Friedrich Schorlemmer (bis 1978 Studentenpfarrer in Merseburg, Anm. d. Red.) noch zu spüren. Die Studenten waren zwar nicht vordergründig politisch, aber sie waren in der Friedensbewegung und ab 1984 auch in der Umweltbewegung präsent. Dazu gab es noch ein paar fitte Leute wie Johanna Wanka (spätere Bundesbildungsministerin, Anm. d. Red.)

Wie gestaltete sich denn Ihre Arbeit in Merseburg?

Merseburg war damals ein Pilotprojekt. Alle Kirchengemeinden waren zu einer zusammengelegt wurden. Wir waren damals mit dem Superintendenten vier Pfarrer. Ich war der jüngste und wurde deshalb für die Jugendarbeit für zuständig erklärt. Nach einem halben Jahr dachte ich: Ich bin unfähig. Da trafen sich im Winter in der Jungen Gemeinde (JG) nur sechs, sieben Jugendliche. Aber mit der Konfirmation sind 1987 dann viele 15-Jährige dazugekommen und hängengeblieben.

Dann ging es los mit Jugendfreizeiten. Wir haben uns eingemischt, etwa in der Umweltpolitik. Da gab es ja in Merseburg einigen Grund sich einzubringen. Mein Wohnhaus in der Unteraltenburg 14 war ein offenes Haus. Da konnte man auch mal eine Fete machen, Fasching feiern. Da war immer ein Schuss Politik bei. Ich hatte damals viel Kontakt zur Umweltgruppe in der Kirche in Berlin.

Welche Bedeutung hatte das?

1987 auf dem Kirchentag gab es einen Zusammenschluss der Kirchen von unten, also von denen, die sich politisch engagierten. Da war eine allgemeine Aufbruchstimmung, gerade mit der Friedensbewegung. Es gab auch Kontakte in die SU, da wurden Artikel über die Perestroika gesammelt. Wir haben gelernt, wie man Zeitschriften druckt. Später bekamen wir ein Verbot, dass auf Kirchengeräten zu machen.

Dann war 89. Was passierte?

Es gab im Januar ein Treffen der offenen Gemeinden in Berlin. Wir waren in dem Jahr auch mit Jugendlichen in Rumänien, haben es noch unter Ceaușescu kennengelernt. Auf der Fahrt hin und zurück sind wir aber auch durch Ungarn gekommen, wo sich damals schon viel tat. Hier ging es dann erst im September richtig los. Da sind in Merseburg erste Leute unter fadenscheinigen Begründungen festgenommen worden. Da haben wir begonnen, montags im Dom Fürbittengebete für die Gefangenen abzuhalten. Da haben wir dann die neuesten Nachrichten verbreitet. Es kamen da auch viele Arbeiter aus Buna und Leuna. Darunter auch SED-Mitglieder, die wissen wollten, wie es weitergeht.

Wie hat der Staat reagiert?

Es gab Druck auf den Superintendenten. Es wurde etwa gedroht, dass die Kirche keine Dachziegel mehr bekommt. Wir hatten zum Thema auch Schaukästen gestaltet. Die wurden regelmäßig zerstört. Später durfte ich die Fürbitten nicht mehr halten. Dann hat die JG übernommen, später dann der Superintendent.

Sie waren in dieser Zeit oft in Berlin?

Wir kamen da zusammen, um zu besprechen, was die Woche los ist. Aber das war oft schon Montag wieder überholt. Die Sache war schon lange vor dem Mauerfall ein Selbstläufer.

Als Knackpunkt wird aber oft die Großdemo am 9. Oktober in Leipzig gesehen.

Die war am Montag. Wir hatten am Dienstag in der Kirche am Entenplan eine Veranstaltung des Neuen Forums. Da war es gerammelt voll. Wir hatten gesehen, dass sich tagsüber bewaffnete Kampfgruppen versammelt hatten. Aber es blieb ruhig. Die Tage waren die wichtigsten, weil klar war, dass die Proteste über die Westpresse wieder zurückkommen.

Einen Monat später war dann die Mauer auf.

Das kam doch plötzlich. Mein erster Gedanke war: „Da stimmt etwas nicht.“ Wir wollten erst ein Transparent raushängen „Wir brauchen keine offenen Grenzen, sondern freie Wahlen“, weil uns das wichtiger war, haben es aber gelassen. Am 11. November war ich dann beim republikweiten Treffen des Neuen Forums in Berlin, auf dem hitzig diskutiert wurde, ob man mit bürgerschaftlichem Engagement weitermachen soll oder als Partei. Später ist das Neue Forum dann leider untergegangen. Die CDU hat bei Wahlen abgesahnt.

Und Sie haben Merseburg noch im Winter verlassen.

Ich bin im November 89 von der Gemeinde knapp nicht zum regulären Pfarrer gewählt worden. Ich habe dann in Jena einen Job gefunden. Die Stelle als Stadtjugendpfarrer war damals schon zwei Jahre vakant.

Sie haben die JG dort bis 2019 geleitet. Sie gilt als Hochburg gegen Nazis. Wie kam es dazu?

Als ich nach Jena kam, standen in der Innenstadt Männer mit Hunden. Ich habe da erst Kontakt und dann Vertrauen zu Autonomen aufgebaut. Später ging es dann hier in Jena richtig mit den Nazis ab. Manche von denen waren von der Persönlichkeit her eigentlich okay, einige Glatzen waren vorher Punks gewesen. Die Politisierung erfolgte zwischen 91 und 93. Jena war danach in den 90er-Jahren eine Nazihochburg. In dieser Zeit wurde die JG groß, weil sie ein Ort für Leute war, die sich nicht alles gefallen ließen. Damals wurde fast jeden Tag jemand von Nazis angegriffen. Da überlegt man, was man machen kann. So sind wir in die Stadtpolitik hinein gewachsen. (mz)