DDR im Schuhkarton DDR im Schuhkarton: Vermeintlich totes Papier im Landesarchiv weckt Emotionen

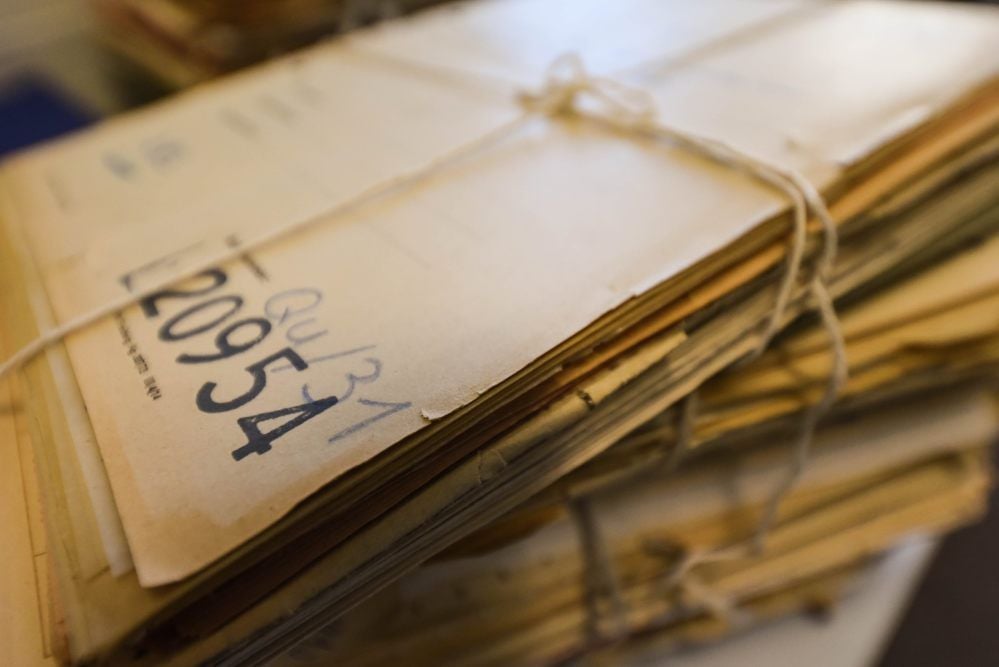

Merseburg - Wer Björn Schmalz’ Büro betritt, dem steigt er ziemlich schnell in die Nase: Der Geruch von altem Papier. Tatsächlich liegen direkt neben der Tür in einer Art Einkaufswagen vier, fünf dicke Bündel alter vergilbter Akten. „Rat des Bezirks Halle“ ist auf neueren weißen Zetteln zu lesen, die von den Mitarbeitern des Landesarchivs Merseburg jeweils an den Seiten der Pakete angebracht wurden.

„Der Geruch stammt von Säure im Papier, die das Material zerstört, ein echtes Problem für uns“, erklärt Schmalz, der sich im Archiv hauptsächlich um die staatlichen Überlieferungen von 1815 bis heute kümmert.

„Das Thema DDR stößt nach wie vor auf großes Interesse“

Im 30. Jahr des Wendejubiläums haben Schmalz und seine Kollegen vom Landesarchiv viel zu tun. Aktuell befindet sich die Vorbereitung des nächsten Vortrags zum Wohnungsbau in der DDR in den letzten Zügen, jene über Zwangsarbeit, Heimkinder und das Gefängnis „Roter Ochsen“ in Halle sind gut gelaufen.

„Das Thema DDR stößt nach wie vor auf großes Interesse“, schätzt Schmalz ein, dessen Haus dazu auch viel Material zu bieten hat. Wie viel und was genau, das ist auch im Jahr 2019 noch nicht ganz klar. „Wir haben noch immer nicht alle Sammlungsbestände erschlossen und wissen auch nicht, wann es soweit sein wird“, erklärt der Archivmitarbeiter.

Insgesamt 13 Millionen Akten, zwei Millionen Fotos und Filme sowie 20.000 Karten und Pläne

Insgesamt 13 Millionen Akten, zwei Millionen Fotos und Filme sowie 20.000 Karten und Pläne liegen in dem Haus im Rücken des Klinikums für Anfragen von Privatleuten, aber auch Wissenschaftlern bereit. Ein großer Teil der Bestände geht auf die DDR-Zeit zurück.

„Merseburg zeichnet sich als Bewahrort der einschlägigen Wirtschaftsüberlieferung der DDR aus“, sagt Schmalz und verweist auf rund 5 000 laufende Aktenmeter. Hinzu kommen 370 laufende Meter Bestände zu Banken. Schon zu DDR-Zeiten war die Wirtschaft von der chemischen Industrie geprägt. Fast die Hälfte der Archivalien stammt aus den großen Kombinaten. Nach der Wende gingen auch die Archivbestände der Leuna-Werke komplett nach Merseburg. Bis heute dauert die Auswertung hierzu an.

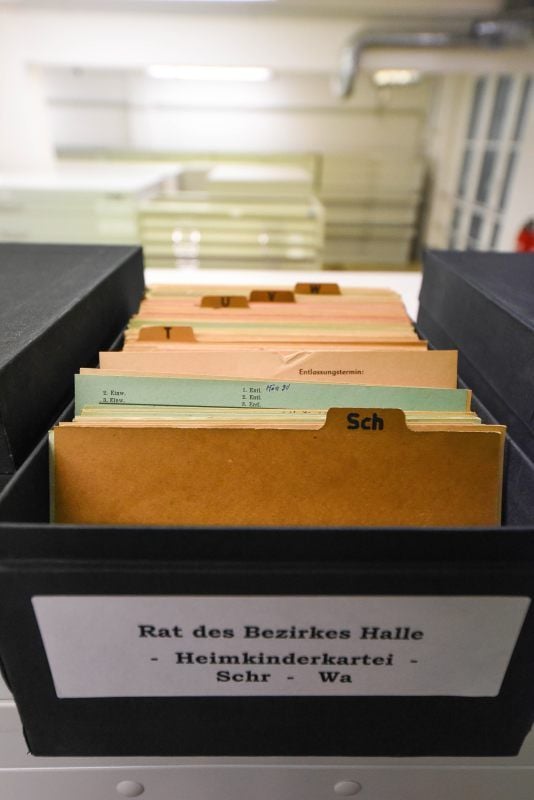

In schuhkartongroßen schwarzen Boxen sind Akten alphabetisch sortiert

Dass vermeintlich totes Papier auch heute noch Emotionen wecken kann, das zeigen die umfassenden Bestände zu Polizeibehörden, dem Bezirksgericht Halle sowie den Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen im DDR-Bezirk Halle. In schuhkartongroßen schwarzen Boxen sind sie alphabetisch sortiert: Die Akten zu Heimkindern. Handschriftlich sind Daten zu den einzelnen Personen zu finden, Einschätzungen zur Führung sowie familiären Hintergründen und Zuständen.

„Im Rahmen der Vorträge haben wir hitzige Debatten dazu erlebt, aber auch im Alltag, wenn Betroffene nachforschen, was damals eigentlich mit ihnen oder Angehörigen passiert ist“, sagt Schmalz, der selbst Jahrgang 1982 ist. „Da ich zum Mauerfall noch ein kleines Kind war, gehe ich heute relativ nüchtern mit den Beständen um“, sagt er.

Bestände der SED-Bezirksparteiorganisation Halle nutzbar

Im Lesesaal des Archivs sind Bestände der SED-Bezirksparteiorganisation Halle nutzbar. Verstärkt wird daran gearbeitet, das vorhandene Material auch online anzuzeigen. „Heute sind bereits zahlreiche SED-Bestände bis auf Aktenebene auf der Webseite des Landesarchivs recherchierbar“, freut sich Schmalz.

Aufgrund der guten Zugänglichkeit der Unterlagen kann das Archiv vielen Bürgern weiterhelfen, die beispielsweise für Rentenangelegenheiten Nachweise benötigen. Aber auch Forscher sind in Merseburg bereits fündig geworden. „Vom Volksaufstand 1953 über das Verhältnis der DDR zu Syrien und Neonazismus im Bezirk Halle bis hin zur Karbidexplosion in Buna konnten wir bei vielen Anfragen weiterhelfen“, weiß Schmalz.

Rehabilitierungsverfahren wegen der Einweisung in Kinderheime und Jugendwerkhöfe

Seit 2009 kamen nach einer Gesetzesänderung zudem verstärkt Anfragen im Zusammenhang mit Rehabilitierungsverfahren wegen der Einweisung in Kinderheime und Jugendwerkhöfe hinzu. Wie Schmalz sagt, wurden allein bis Ende 2017 fast 2 000 entsprechende Anfragen im Landesarchiv bearbeitet und Tausende Kopien für Betroffene angefertigt. (mz)

Als vor 30 Jahren die Mauer fiel, änderte sich auf einen Schlag vieles. Zwei getrennte deutsche Staaten wurden wiedervereint, zwei höchst unterschiedlich entwickelte Gesellschaften kamen wieder zusammen. Die Wirtschaft lag am Boden - mit Folgen für Zehntausende Menschen. In den Wirren von damals ergaben sich unzählige persönliche Geschichten, die sich heute noch erzählen lassen. Sie möchten Ihre Geschichte gern mit anderen MZ-Lesern teilen? Dann melden Sie sich doch bei uns und erklären Sie uns kurz, was Sie 1989 erlebt haben. Schicken Sie eine E-Mail an folgende Adresse: [email protected]