Köthen Köthen: Ehemalige Hochschul-Professorin forschte an Seltenen Erden

köthen/MZ - Eva-Maria Kirmse ist noch heute von ihnen fasziniert. „Für mich sind sie das Herz des Periodensystems“, sagt die 84-jährige emeritierte Professorin aus Köthen. „Schauen Sie nur, wie schön auch die Farben sind.“

Rot schimmert zum Beispiel das Europium, das Neodym violett und Cer präsentiert sich in einem leuchtenden Gelbton. Die Elemente mit der Ordnungszahl 58, 60 und 63 stehen im Periodensystem in der Gruppe der Lanthanoide und zählen damit zu den Metallen der Seltenen Erden.

Sensation für Köthen

Für zahlreiche Hightech-Produkte, darunter auch Handys, sind sie in der modernen Welt unverzichtbar. Doch wer weiß heute noch, dass bereits in den sechziger Jahren neben Leipzig auch in Köthen Forschungen zu den Seltenerden betrieben wurden, die auf dem Weltmarkt heiß begehrt sind und von denen China über 90 Prozent der Vorkommen besitzt?

„Hier in Köthen wurde 1987 der Tag der Seltenerden ins Leben gerufen, den gibt es heute noch“, berichtet Kirmse nicht ohne Stolz, denn sie gab damals den Anstoß für die erste Konferenz, die Wissenschaftler aus Österreich, Polen, Ungarn und der Bundesrepublik in Köthen zum Erfahrungsaustausch zusammenführte. Gesponsert von der Deutschen Forschungsgesellschaft fand der Tag der Seltenerden mittlerweile zum 25. Mal statt, unter anderem in Großstädten wie Köln, Stuttgart und München.

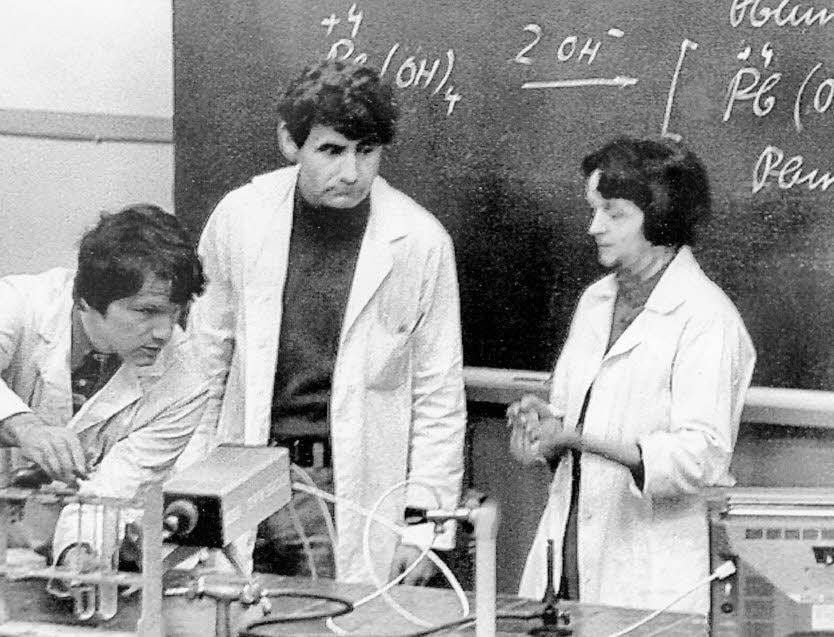

Von 1964 bis 1989 war Eva-Maria Kirmse Professorin für Anorganische Chemie der Pädagogischen Hochschule in Köthen.

Dort wurden zu DDR-Zeiten Lehrer in naturwissenschaftlichen Fächern bis zur 12. Klasse ausgebildet. „Da wurden habilitierte Lehrkräfte benötigt“, erklärt Kirmse ihren Gang nach Köthen. „In den USA hätte man College zu einer solchen Einrichtung gesagt.“

Die gebürtige Altenburgerin habilitierte 1962 als erste Frau in Leipzig im Fach Chemie, auf dem Gebiet der Scandiumkomplexe (auch Scandium gehört zu den Seltenerden). Für Köthen war es in den Sechzigern eine kleine Sensation, dass eine so junge Frau mit einem Professorentitel in die Männerdomäne an der Hochschule eindrang, erzählen Zeitzeuginnen.

Eines der wichtigsten Forschungsthemen, das Eva-Maria Kirmse in Köthen Anfang der 1970er Jahre realisierte, war auf dem Gebiet der Seltenen Erden angesiedelt. Dies geschah in Kooperation mit dem damaligen Stickstoffwerk in Piesteritz.

Mit dem Forschungsdirektor des Kombinates, Herfried Richter, verband Kirmse die gemeinsame Zeit in Leipzig. „Wir hatten denselben Doktor-Vater, Professor Leopold Wolf. Dessen Spezialstrecke waren schon damals die Seltenen Erden“, erklärt Kirmse.

In der Publikation „Chemie an der Universität Leipzig von den Anfängen bis zu Gegenwart“ kann man unter anderem nachlesen: „1951/52 war mit der Übernahme der Feitschen Sammlung von Seltenen Erden (SE) unter Leitung von L. Wolf (...), ein etwa fünfzehn Jahre lang bearbeitetes Forschungsprojekt begonnen worden, das die Trennung und Reindarstellung der Seltenerden Elemente beinhaltet.(...).“ Weil sich schon damals ein vielseitiger Einsatz, besonders in der optischen Industrie, abzeichnete, sei die Kooperation mit dem Stickstoffwerk Piesteritz angesagt gewesen.

Aus Moskau mitgebracht

Aus ihrer Zeit in Moskau, wo Kirmse zwischen 1960 und 1961 ein Zusatzstudium am Lehrstuhl für Seltene Elemente bei Professor Viktor Spitzin absolvierte, stammen die winzigen Proben, die sie noch heute in einem Schauobjekt aufbewahrt.

In so reiner Form kommen sie allerdings in der Natur nicht vor. „Es sind immer Verbindungen“, erklärt die Professorin. So findet man Spuren Seltener Erden zum Beispiel in natürliche Phosphaten und in Carbonaten, die in Piesteritz bei der Düngemittelherstellung benötigt wurden.

Seltene Erden, erklärt Kirmse, seien also nicht erst seit den Hightech-Erfindungen von Interesse. Für Energiesparlampen, Farbfernseher oder Autokatalysatoren wurden sie schon früher benötigt. Ihr Forschungsauftrag sei es damals gewesen, die chemischen Eigenschaften dieser unedlen Metalle nach deren Isolierung auf eine technische Anwendung in der Praxis hin zu untersuchen. Die Rohstoffknappheit in der damaligen DDR war ein Grund für diese Forschungen.

In Piesteritz war man damals drauf und dran, eine Fabrik zu bauen, in der Seltene Erden aus technischen Produkten, unter anderen Farbfernsehbildröhren, recycelt werden sollten.

Dann kam die politische Wende. Die Patente, die Professorin Eva-Maria Kirmse an ihren Forschungsergebnissen erworben hatte, fielen an das Patentamt der Bundesrepublik und schlummern heute vermutlich irgendwo in den Münchner Archiven.

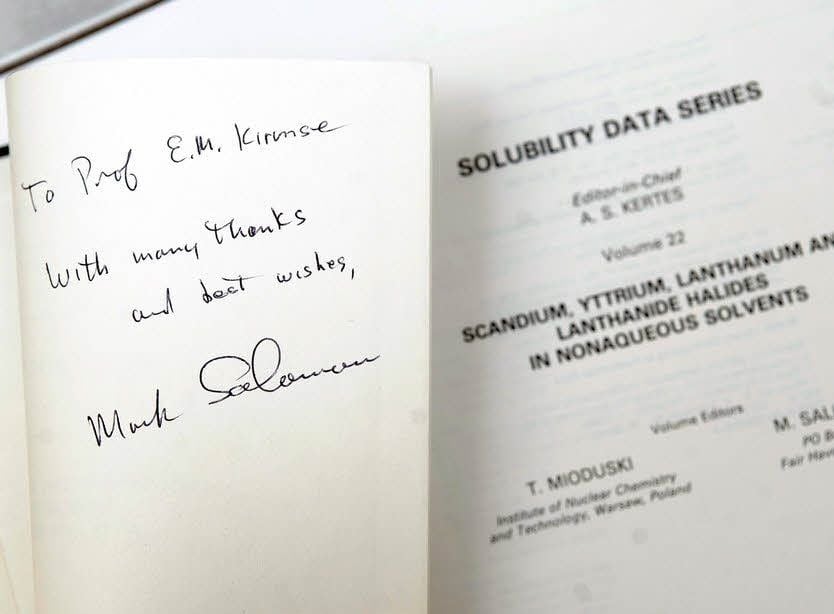

Doch vergessen ist diese Grundlagenforschung nicht. Sie fand unter anderem Eingang in das internationale Verzeichnis der Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) mit Sitz in New York, das wissenschaftliche Forschung in den Dienst der Allgemeinheit stellt.