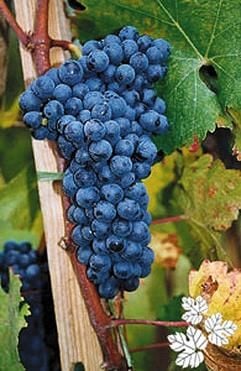

Weinanbau Weinanbau: Eimerweise Wein geliefert

Jessen/MZ - Die Hauptarbeit im Weinberg erledigt die Natur. Dennoch vergießt auch der Winzer etliche Schweißtropfen, um seine edlen Gewächse zu befördern. Körperlicher Einsatz ist gefragt, das war vor fast 500 Jahren vielleicht noch ausgeprägter, wie eine alte heimatkundliche Schrift verrät.

Weinkeller des Fürsten stets gut gefüllt

Das „Chursächsische Gorrenberger Weingebürge“, wie der „hohe Berg“ in alten sächsischen Urkunden genannt wird, wurde wohl schon von den Askaniern genutzt, in deren Besitz er sich offenbar bereits vor 1180 befand. Sie haben ihren Hauswein auf dem „Gorn“ wachsen lassen, heißt es. Später, im 16. Jahrhundert, machte der „Gorrenberger“ den größten Anteil an Wein im kurfürstlichen Keller zu Torgau aus. „200 ½ eimer 12 stubichen uff dem gornberge, mogen noch ungeferlich in die hundert eimer zu schweinitz an rotten wein sein“, verrät ein Verzeichnis, wie viel Wein im Jahr 1539 gewachsen ist.

Dem standen gegenüber „99 eimer zu suptitz inclusiv 14 ½ Kreuterwein, 128 ½ eimer zu belgern, 122 ½ eimer zu eilenburgk, 98 eimer 11 ½ stubichen zu liebenwerdt, 100 ½ eimer zu grimm, 9 ½ eimer zu lochow“ (also Annaburg). Ein Eimer entsprach etwa 65 Liter, war für den Gorrenberg allein über 12 000 Liter Wein eines Jahres ausmachte. Der Torgauer Weinkeller von Kurfürst Johann Friedrich war also gut gefüllt, auch wenn Martin Luther den Wein von der West- und Südseite des Berges ein „sauer Gewächs“ nannte.

Zahlreiche Dienstleister

Welche Mühsal die Arbeit auf dem Gorrenberg zu kurfürstlichen Zeiten bedeutete, lässt die Zahl der Dienstleister erahnen, die für die Lieferung des Schafdüngers und seine Anfuhr, das Heranbringen der Weinpfähle, Entfernen des Grases im Weinberg und an dessen Rand, das Lesen des Weines sowie das Fahren des Mostes in die Schlosskellerei nötig waren. 477 Personen aus Orten im Umkreis von 60 Kilometern hatten Frondienste zu leisten. Allein 310 Anspänner waren für die Transporte nötig, sie kamen aus Lindwerder, Rehhain, Steinsdorf, Linda, Neuerstadt, Buschkuhnsdorf, Grabo, Clossa, Dautzschen und Umgebung. Außerdem hatten 45 Lehnbauern Hand- und Spanndienste zu leisten, dazu kamen 122 Gärtner vor allem zur Weinlese und zum Dünger in die Berge tragen.

Erst im Jahr 1819, nachdem das Gebiet nach dem Wiener Kongress an Preußen gefallen war, wurden die Frondienste abgelöst. Im selben Jahr wurde das Weingut Gorrenberg verpachtet. Zu jener Zeit war der Weinbau durch die von Preußen erhobene Besteuerung von eingeführtem Wein und Most noch lukrativ. Mit der Gründung des deutschen Zollvereins 1834 und der Aufhebung des Schutzzolls sanken die Weinpreise jedoch. Brachte ein Eimer Most (65 Liter) im Jahr 1822 noch zehn bis 14 Taler ein, waren es 1834 nur noch zwischen drei und sechs Taler. Der Preis für jungen Wein sank im gleichen Zeitraum von 20 bis 24 Talern auf acht bis zehn Taler.

Nicht mehr so viele Rebstöcke

Die Fläche für den Weinanbau sank deshalb, mit Schaffung der Domäne Gorrenberg wurde dafür mehr Landwirtschaft betrieben. Doch der Wein verschwand nie gänzlich vom „Gorn“. Noch in den 30er Jahren hieß es in einer Heimatschrift: „Der Wanderer, der auch heute noch frohen Mutes auf dem Gorrenberg einkehrt, um den Durst zu stillen oder um im Kreise munterer Zecher den heimischen Tropfen zu erproben, der wird zufrieden wieder heimwärts ziehen, der ist bestimmt auf seine Kosten gekommen.“ Und heutzutage erhält der edle Tropfen vom Gorrenberg wertvolle Preise dazu.