Stadtgeschichte Stadtgeschichte: Gegen das Vergessen

Halle/MZ - Wolfgang Keller ist ein aufmerksamer Zeitungsleser - und ein Kenner der Entwicklungen in seiner Stadt Halle. Doch Keller ist nicht nur bestens informiert sondern auch engagiert. Insbesondere der Umgang mit der Vergangenheit treibt ihn um - und die aus seiner Sicht ungenügende hallesche Erinnerungskultur in Bezug auf Widerständler in der Hitler-Zeit, jener Zeit also, in der Keller Kind war.

Der gebürtige Berliner, der erst als Student nach Halle kam und nun seit langem in Dölau wohnt, begann sich hier für ein in der DDR stark vernachlässigtes Thema zu interessieren: für den „nicht-kommunistischen“ Widerstand gegen die Herrschaft des Nationalsozialismus. Dieses Interesse wurde genährt von Literatur, die die West-Verwandtschaft ihm zukommen ließ. Es hat ihn bis heute nicht losgelassen: „Wir alle müssen Flagge zeigen. Die öffentliche Erinnerung sind wir den Hinterbliebenen von Krieg und Gewalt schuldig“, sagt Keller.

Und mehr noch: In seinem Ruhestand wird der 76-Jährige zum Historiker. So trifft er sich beispielsweise mit Dieprand von Schlabrendorff, dem Sohn des 1907 in der halleschen Herweghstraße 6 geborenen Widerständlers Fabian von Schlabrendorff, der gleich an zwei Attentatsversuchen gegen Hitler beteiligt war und als einziger aus der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg den Rachefeldzug der Nazis im Gefängnis überlebt und später Richter am Bundesverfassungsgericht wird.

Keller sucht auch Hedwig Freier auf, die - mittlerweile verstorbene - Verlobte des Oberleutnants Adolf Bauer, der Adjutant von Fritz Hartnagel war. Todesmutig befreite Bauer seinen Vorgesetzten in einem Schusswechsel, musste dies aber mit seinem Leben bezahlen. In einem halleschen Krankenhaus erlag Bauer seinen Verletzungen.

Wolfgang Keller hält am 1. Mai, 20 Uhr, einen Vortrag zu dem Thema „Widerstand im Nationalsozialismus – das geht uns doch an“ bei einem „Generationengespräch“ der Evangelischen Studentengemeinde in der Adam-Kuckhoff-Straße 5.

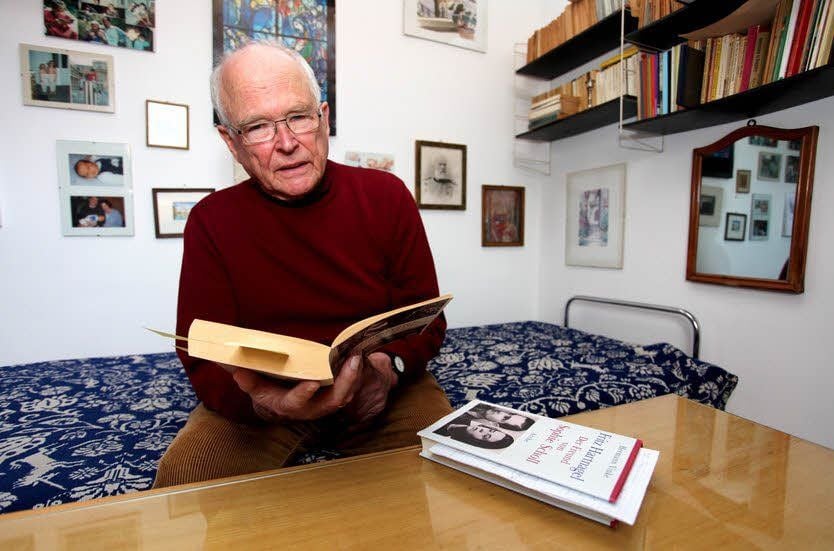

Gemeinsam mit seiner Frau studiert Wolfgang Keller einschlägige Werke, die zu den Widerständlern der NS-Zeit publiziert werden. So auch den Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und ihrem Freund Fritz Hartnagel.

Dort ist im Vorwort detailliert nachzulesen, wie gewissenhaft Hartnagel seine Aufgaben als Kommandeur der Luftnachrichtenschule in Halle ausfüllte. Und wie er in den letzten Kriegswochen 1945 die ihm untergebenen Soldaten vor noch mehr sinnlosem Blutvergießen bewahrte, sich also gegen seine Dienst-Oberen stellte. Seit langem setzt sich Keller für eine angemessene Erinnerungstafel für diesen Fritz Hartnagel und für Adolf Bauer am Ort des Geschehens, dem heutigen Weinberg-Campus, ein. Aktuell stehen die Zeichen gut, dass sich bei der Universität diesbezüglich etwas tut. „Vielleicht muss man geduldiger sein, als ich es bin“, überlegt Keller. „Aber manchmal frage ich mich doch, warum die Mühlen dort so langsam mahlen. So eine Universität, die geistiges Zentrum sein will, hat doch die Aufgabe, sich an einer Erinnerungskultur zu beteiligen.“

Und immer wieder erinnert Keller auch die Öffentlichkeit - etwa auch in Dutzenden Leserbriefen daran, die Toten nicht zu vergessen. Wer wüsste beispielsweise aus dem Hut, dass Ernst von Harnack von August 1929 bis Juli 1932 Regierungspräsident in Merseburg war – und somit auch für Halle zuständig? Es musste erst Franz von Papen (Hitlers späterer Vizekanzler) den „Preußenschlag“ gegen die sozialdemokratische Regierung Otto Brauns führen, ehe sich Harnack dem Widerstand anschloss. Er gehörte dann aber der berühmten Gruppe vom 20. Juli 1944 um Graf von Stauffenberg an. Und noch im März 1945 wurde von Harnack in Berlin als einer der Mitverschwörer gegen Hitler hingerichtet.

Über die Frage, was für ein Halle er sich denn wünscht, denkt Wolfgang Keller lange nach. Dann sagt er: „Es muss Stellen geben, wie die Zeitung, die Kirchen oder die Universität, die die Erinnerung pflegen.“ Aus seiner Sicht könnten wir Heutigen von den Mutigen, die Hitler widerstanden haben, lernen - und nicht nur, was es heißt, in einem repressiven Staat oppositionelle Meinungen zu vertreten.