Technik im Pflegedienst Roboter im Pflegedienst? Forschungsprojekt in Halle untersucht Auswirkungen der Technik

Halle (Saale) - Man stelle sich vor: Ein Roboter rollt am Morgen durch die Wohnung eines älteren Mannes, der einen Schlaganfall erlitten hat und nun ohne Unterstützung nicht mehr auskommt. Die Angehörigen kümmern sich zwar liebevoll um ihn, brauchen aber Entlastung. Erst aktiviert der Roboter ein Wecksignal, später begleitet er den Senior auf dem Weg ins Badezimmer und gibt ihm so die notwendige Orientierung. Morgens und abends werden mit Hilfe einer im Inneren des rollenden Apparats eingebauten Kamera zudem Bilder an eine Zentrale gesendet, wo Mitarbeiter eines Pflegedienstes kontrollieren, wie es dem Mann geht, und im Ernstfall den Rettungsdienst alarmieren könnten.

Oder: Ein Roboter schwenkt seinen Greifarm aus und hilft einer gehbehinderten Frau vorsichtig in den Rollstuhl. Und das zu jeder Tageszeit und nicht nur dann, wenn der Pflegedienst morgens oder abends turnusmäßig bei ihr daheim vorbeischaut.

Hätten Pflegerinnen also während ihres Hausbesuchs mehr Zeit, um sich mit dem Pflegebedürftigen zu unterhalten? Oder schaut der Pflegedienst viel seltener vorbei, weil der Roboter ja vor Ort ist? Diese Fragen sind theoretischer Natur - noch. Der Roboter ist im Pflegedienst in Deutschland derzeit nicht unterwegs. Aber das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, denn die technologische Entwicklung schreitet rasant voran.

Welche Auswirkungen das für die Pflege hätte, ist ein Teil eines breit angelegten Forschungsvorhabens der Universitätsmedizin in Halle, das am Donnerstag vorgestellt wurde und vom Land mit 1,7 Millionen Euro gefördert wird. „Grundsätzlich geht es darum, dass die Menschen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und dort ein selbstbestimmtes Leben führen können“, sagt Patrick Jahn, der als Leiter der Stabsstelle Pflegeforschung am Uniklinikum das Forschungsprojekt mit vorangetrieben hat.

„Die Pflege im Alter wird angesichts der demografischen Entwicklung eine immer größere Bedeutung einnehmen“, so Jahn. „Da hat auch die Wissenschaft die Aufgabe, Lösungen anzubieten.“ Dazu müsse man viel mehr über die Grundlagen erfahren. „Was ist also beispielsweise an technischen Hilfestellungen jetzt schon möglich, welche Entwicklungen gibt es? Diese Erkenntnisse müssen dann in die Ausbildung der Ärzte, aber insbesondere auch der Pflegekräfte einfließen“, sagt Jahn.

Die Herausforderungen sind offensichtlich, da genügt ein Blick auf die Zahlen. Nach einer Vorhersage des Statistischen Landesamts werden im Jahr 2030 knapp 33 Prozent der Sachsen-Anhalter 65 Jahre und älter sein, im Jahr 2014 waren es 25 Prozent.

Unterstützung für Angehörige

Das Statistische Bundesamt ging im Jahr 2015 davon aus, dass es 2050 bundesweit etwa 4,5 Millionen pflegebedürftige Menschen geben wird, derzeit sind es gut 2,6 Millionen. Beanspruchte 1999 im Schnitt jeder 40. Sachsen-Anhalter eine pflegerische Leistung, war das 14 Jahre später schon jeder 24. Bewohner. Und die Zahl wird weiter steigen, wobei die meisten Pflegebedürftigen 65 Jahre und älter sind.

Die Landesregierung hat reagiert. Im Jahr 2014 hob sie ein spezielles Förderungsprogramm aus der Taufe, von dem nun auch die Uniklinik in Halle profitiert. „Wir wollen Sachsen-Anhalt mit Spitzenforschung zum Vorreiter für das Thema ,Autonomie im Alter’ machen“, sagt Wissenschafts-Staatssekretär Armin Willingmann.

Die Forscher in Halle wollen unter anderem herausfinden, wie die Hilfe für Menschen verbessert werden kann, die an Demenz, an einem Tumor oder einer Herzinsuffizienz erkrankt sind. Und welche Unterstützung deren Angehörige benötigen. Wo muss das bisherige Angebot verbessert werden? Etwa durch speziell ausgebildete Pflegekräfte, die vor Ort in Zusammenarbeit mit den Hausärzten die alten Menschen betreuen. Zudem soll eine Kommunikationsplattform geschaffen werden, auf der sich auch Angehörige der pflegebedürftigen Menschen austauschen können. In einer Akademie sollen Vertreter verschiedenster Heilberufe weitergebildet werden. Und es wird auch um die „Pflegeassistenztechnik“ gehen, wie zum Beispiel um den möglichen Einsatz eines Pflegeroboters.

Wie aus Legoland

„In diesem Bereich passiert sehr viel. Wir wollen aus Anwendersicht mitgestalten“, sagt Patrick Jahn. „Wir stehen beim Einsatz von Robotern in der Pflege noch ganz am Anfang. Das ist vergleichbar mit der Zeit, als das Auto die Pferdekutsche als Transportmittel abgelöst hat.“ Auf Jahns Schreibtisch in der Stabsstelle steht die Mini-Ausgabe eines solchen Roboters. Er ist vielleicht 40 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch, robust gebaut und sieht ein wenig so aus, als wäre er aus Legoland entwichen. Mit dem Apparat kann man keine großen Sprünge machen.

Der Roboter wurde, so erzählt Jahn, versuchsweise in der Wohnung einer Genossenschaft eingesetzt. Er fuhr dort vorgegebene Wege ab, um zu testen, wie zuverlässig er diese Aufgabe erledigt. Dass sich Wohnungsunternehmen dafür interessieren, ist kein Zufall. Viele Genossenschaften sind dabei, einen Teil ihres Wohnungsbestands so einzurichten, dass pflegebedürftige Senioren dort möglichst lange leben können. Dazu gehören technische Hilfsmittel wie ein Warnsystem an Badewannen, damit diese nicht überlaufen. Oder Bewegungsmelder, die registrieren, wenn der Bewohner gestürzt ist. Und dann Angehörige, den Pflegedienst oder die Rettungsleitstelle informieren.

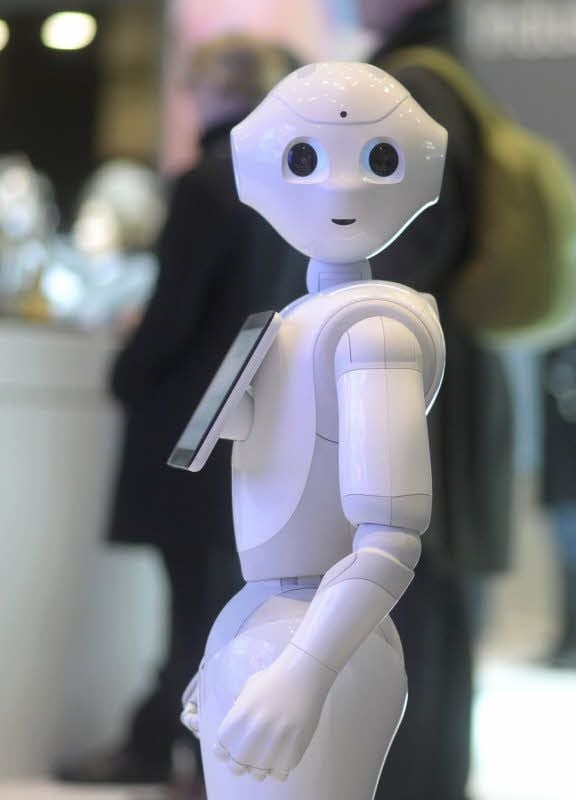

Die Uniklinik in Halle wird nach Angaben von Jahn innerhalb des Forschungsvorhabens einen weiteren Roboter anschaffen. Roboter „Pepper“, der ein wenig aussieht wie eine große Playmobil-Figur, sorgte 2014 nach seiner Markteinführung in Japan für Furore, weil er Emotionen von Menschen durch deren Mimik oder Stimmen erkennen und entsprechend reagieren kann.

Welche Rolle die Roboter in Zukunft bei der Pflege übernehmen könnte, umschreibt Jahn so: „Sie dürfen ausschließlich eine Assistenzfunktion haben. Sie könnten beispielsweise an Demenz erkrankte Menschen an die Essenszeit erinnern oder sie auf dem Weg ins Bad begleiten.“ Es könne aber auf keinen Fall darum gehen, Pflegekräfte zu ersetzen. Diese müssten vielmehr von bestimmten technischen Aufgaben entlastet werden - damit sie mehr Zeit haben, sich um die alten Menschen zu kümmern. (mz)