Papierkiller Leopoldina Halle: Wissenschaftler kämpfen um seltene Werke im Archiv

Halle (Saale) - Wenn Danny Weber Besuchern seinen Arbeitsplatz in der Emil-Abderhalden-Straße in Halle zeigt, ist meist ein Strahlen in seinen Augen zu sehen.

In der Bibliothek ist er - wenn man so will - Herr über mehrere hunderttausend Bände, im Archiv verwalten er und seine Mitarbeiter Unterlagen in Regalen, die eine Länge von etwa zwei Kilometern haben. Und das sind nicht irgendwelche Dokumente. Es handelt sich oft um einzigartige Stücke, um wahre Kostbarkeiten.

„Dazu zählen auch ein handgeschriebener Lebenslauf von Albert Einstein sowie das Große Privileg, in dem Kaiser Leopold der Leopoldina die Unabhängigkeit und Zensurfreiheit zusicherte“, sagt Weber. Zudem werden rund 80 Nachlässe von Wissenschaftlern betreut, unter anderem von den Leopoldina-Präsidenten Emil Abderhalden und Kurt Mothes.

Saure Substanzen zerstören Bestände in Archiven

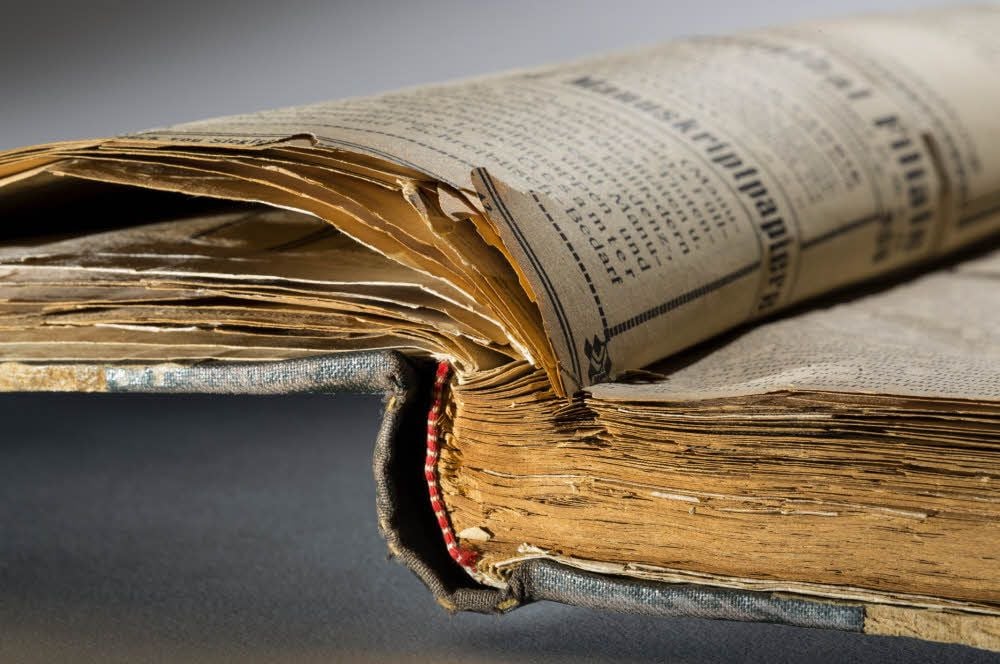

Als Leiter der Abteilung Archiv und Bibliothek bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina weiß Weber allerdings auch nur zu gut um die riesigen Probleme, die in den Regalen liegen. Ein Griff nach einem Buch oder einer Akte genügt, um sie sichtbar zu machen: Viele Seiten sind brüchig, schon bei der kleinsten Berührung zerbröseln sie, viele scheinen kaum zu retten. „Wir haben massive Probleme, das schriftliche Kulturgut zu erhalten. Wenn nichts unternommen wird, gehen Bücher und Archivmaterial unwiederbringlich verloren“, befürchtet Weber.

Bis in die 1840er Jahre wurde Papier auf der Grundlage von Lumpen hergestellt. Wenn man dieses Papier richtig lagert, ist es nach Angaben von Archivaren auch heute noch sehr robust. Das gelte für altes Aktenmaterial ebenso wie für Bücher.

Mitte des 19. Jahrhunderts stieg der Papierbedarf enorm. Das war eine direkte Folge der Industrialisierung und des Ausbaus der öffentlichen Verwaltung. Ab 1845 wurde bis zum Jahr 2 000 bei der Papierherstellung das Holzschliffverfahren eingesetzt. „Produktionsbedingt bleiben saure Substanzen im Papier zurück“, sagt Danny Weber. In seiner Tätigkeit bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle hat er tagtäglich mit den Auswirkungen zu tun: „Das hat zur Folge, dass sich das Papier nach und nach selbst zerstört.“

Leopoldina helfen bei bundesweitem Problem

Wie den Fachleuten der Leopoldina in Halle geht es auch vielen anderen Archivaren in Deutschland: Die Schriften aus den Jahren von 1850 bis 2 000 - egal ob Bücher, wichtige Akten oder historisch wertvolle Nachlässe - sind bedroht. Das in dieser Zeit hergestellte Papier enthält säurehaltige Substanzen, die heute zum Papierkiller werden. Das Beispiel Leopoldina steht stellvertretend für viele öffentlichen Archive und Bibliotheken in Deutschland.

Die bundesweit arbeitende „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“ (KEK) mit Sitz in Berlin nannte schon vor drei Jahren Zahlen, die verdeutlichen, wie gewaltig das Problem ist: In Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft waren damals 1,8 Millionen Regalmeter vom Papierzerfall bedroht; in Bibliotheken des Bundes standen im Jahr 2015 rund 5,2 Millionen geschädigte Bände, auf Landesebene waren es 3,7 Millionen. Verantwortlich für die Schäden sind neben dem säurehaltigen Papier auch Tintenfraß und Schimmelpilzbefall.

Doch man kann durchaus etwas gegen die aggressiven Substanzen unternehmen. Mehrere Firmen, unter anderem eine in Leipzig, bieten das sogenannte Massenentsäuerungsverfahren an. Dabei dringt - vereinfach ausgedrückt - eine spezielle Flüssigkeit tief in den Kern des Papiers ein und entsäuert es. Wobei die Faustregel gilt: Je früher ein befallenes Papier bearbeitet wird, desto besser. Ist die Cellulosestruktur erst einmal stark angegriffen, lässt sich meist kaum noch etwas machen.

Danny Weber hält so ein saniertes Buch in seiner Hand. Die Seiten lassen sich wieder problemlos umblättern, das Papier ist fest und durchaus strapazierbar. Das gilt auch für den Einband - das Buch hat eine zweites Leben bekommen. Es ist allerdings nur eines von vergleichsweise wenigen, die derzeit von der Leopoldina jährlich in die sogenannte Säurekur geschickt werden.

Und die Masse ist das eigentliche Problem. „Wir retten derzeit jedes Jahr etwa 350 Kilogramm Schriftgut, das entspricht etwa 20 bis 25 laufenden Metern. Unser gesamtes Archivmaterial hat aber eine Länge von zwei Kilometern“, sagt Archivleiter Weber. „In unserer Bibliothek stehen etwa 275 000 Bände. Davon stammen rund 80 Prozent aus der Zeit nach 1845.“ Also aus der Zeit, als das säurehaltige Papier eingesetzt wurde.

Angesichts dieser Dimensionen liegt die Frage nahe, warum die Archivare nicht auf die Digitalisierung der Bücher und Akten setzen. Das tut die in Berlin ansässige „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“ - kurz KEK - auch. Allerdings nicht als Alternative, sondern als Ergänzung. Die Digitalisierung von Büchern und Dokumenten sei ein wesentlicher Beitrag zur Informationssicherung. Sie erübrige aber „nicht die konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen am Original“, heißt es in einer Handlungsempfehlung der KEK aus dem Jahr 2015.

Also bleibt nur die Sanierung der gefährdeten Papiere. Aus dem laufenden Etat lässt sich das nicht stemmen, weder für die Leopoldina noch für eine andere öffentliche Einrichtung.

Das hat inzwischen auch der Bund erkannt, der im Jahr 2017 erstmals 1,5 Millionen Euro für ganz Deutschland zur Verfügung stellte. Aber nur, wenn die jeweiligen Bundesländer ihren Anteil auch dazu geben. „Das Land Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr überhaupt nicht reagiert“, beklagt Weber. Die Leopoldina habe dennoch 50 000 Euro zur Sanierung des säurehaltigen Papiers einsetzen können. Man habe das Geld vom Bund mit Hilfe einer Zuwendung des Leopoldina Akademie Freundeskreises ergänzt. „Das ist auf Dauer kein Zustand“, sagt Weber.

Tropfen auf den heißen Stein

Der Archivleiter sieht die Landesregierung gefordert, sie müsse sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Dort scheint die Botschaft mittlerweile angekommen. So seien verschiedene Maßnahmen notwendig, „um weitere Schäden zu vermeiden und gefährdete Archivalien und Bibliotheksgut nutzbar zu halten“, heißt es aus dem Innenministerium auf eine MZ-Anfrage. Dazu seien mehrere Maßnahmen erforderlich, hierzu zähle unter anderem die Entsäuerung der beschädigten Papiers. Von Geld ist in der Antwort aus dem Ministerium allerdings nicht die Rede.

Die Leopoldina konnte mit 50 000 Euro rund 400 Bände konservieren, neu einbinden und verpacken. „Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Weber: „Wenn wir nichts gegen den Zerstörungsprozess tun, droht ein Totalverlust“, ist sich der Leopoldina-Archivar sicher. (mz)