Geschichte Geschichte : Nicht das erste Hochwasser in Halle

HALLE/MZ - Es war ein Hochwasser, das die Einordnung als Jahrhundertflut tatsächlich verdiente: „Beym eintretenden Thauwetter, einen Schaden angerichtet, wie vielleicht noch nie, und wie damals fast kein Fluß in Deutschland“, berichtet eine hallesche Chronik. „Der Flut stürzte und erlag alles, was ihr entgegen stand. Schlettau, Angstdorf, Passendorf, der Strohhof und Cröllwitz erfuhren es an ertrunkenem Vieh und eingestürzten oder beschädigten Häusern und Scheunen am nachtheiligsten“, heißt es weiter.

44 Häuser stürzen in Peißen ein

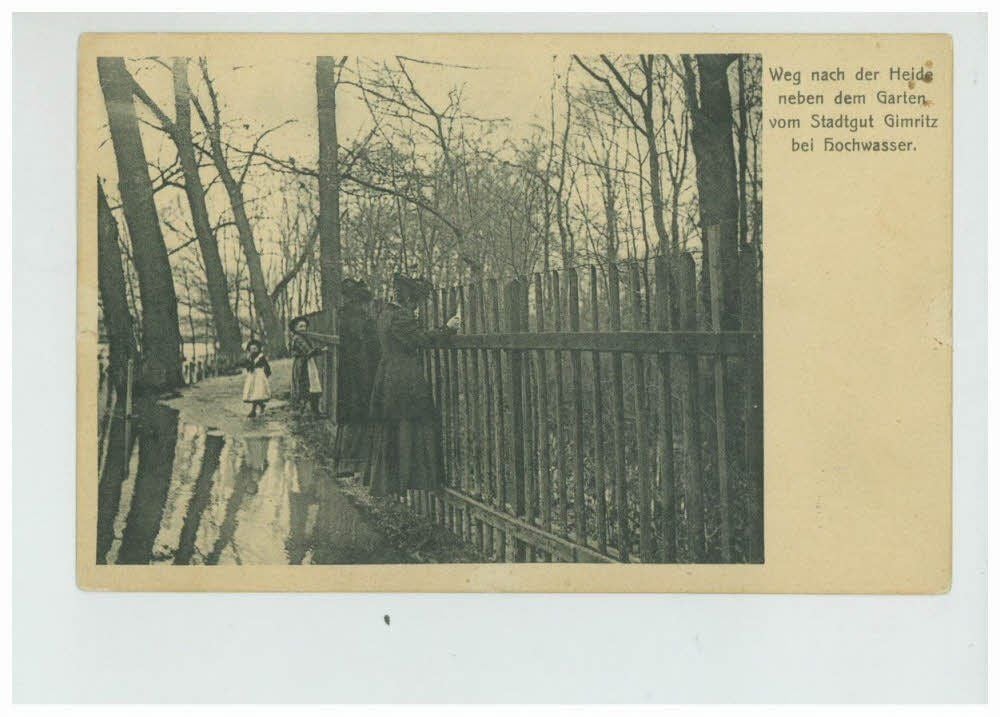

Eine alte Hochwassermarke am Gut Gimritz zeigt, wie geradezu unvorstellbar hoch das Wasser an diesem Februartag im Jahr 1799 gestiegen war. Und der Schaden war enorm: In Oberglaucha etwa sind verschiedene Häuser ganz eingestürzt, auf dem Moritzkirchhof beispielsweise.

Wie die „Berliner Zeitung“ im August 1799 berichtet, betraf dieses Unglück ganz besonders Kröllwitz, wo 14 Häuser einstürzten. „Auch Giebichenstein, Trotha, Beuchlitz, Wettin, Schochwitz, Drewitz, Döblitz, Peißen, wo 44 Häuser einstürzten, Reideburg und Pischdorf haben viel gelitten“, berichtete die Zeitung damals. „Die Stadt am Fluss musste immer mit Hochwassern leben“, sagt auch Halles Stadtarchivar Ralf Jakob. Das sei in vielen Chroniken nachzulesen. Und noch etwas machen die alten Hochwassermarken am Gut Gimritz, an der Neumühle in der Mühlpforte oder an der Steinmühle, am Übergang zur Ziegelwiese, deutlich: Um wie viel höher das Wasser stand, als vor vier Wochen jene Flut, die angeblich einen Schaden von 330 Millionen Euro hinterlassen hat – nur in der Stadt Halle.

„Das waren gewaltige Hochwasser. Früher hatten die Flüsse ja noch viel größere Überflutungsflächen zur Verfügung als heute“, sagt Mathias Deutsch. Der Archäologe, Historiker und Geograf aus Halle lehrt heute an der Uni Göttingen und forscht zu historischen Hochwassern. „Die vor vier Wochen in sämtlichen Medien verbreitete Sensationsmeldung, die Saale sei in Halle so hoch gestiegen wie seit 400 Jahren nicht mehr, ist Nonsens.“

Hochwasserstände wie 1799 hält Mathias Deutsch auch heute noch für durchaus möglich – trotz der Talsperrenregulierung der Flüsse. „Unter den entsprechenden hydrometeorologischen Bedingungen – ein gesättigter, sehr durchfeuchteter Boden und dann 50 Stunden Regen - könnten diese Höhen auch heute noch erreicht werden.“ Von der Versiegelung der Flächen und Kanalisierung der Flüsse gar nicht zu reden. Für Deutsch ist denn auch die enorme Wasserhöhe an der Hauswand des Stadtgutes Gimritz vor allem eine Warnung. „Obschon der Wasserstand im Winter 1799 sicher durch Rückstau infolge von Eisversetzungen in der Saale - verursacht wurde, sollte man auch heute noch darüber nachdenken, ob es zielführend war, auf dem Gut Gimritz Häuser zu sanieren und eine Pflegeeinrichtung anzubieten.“ Und was ist mit einer neuen Eissporthalle ins Flutgebiet? „Schon 1905 hat Preußen mit einem rigiden Hochwasserschutzgesetz das Bauen in Überflutungsgebiet unter hohe Auflagen gestellt. Durch immer mehr Ausnahmen wurden sie seither unterlaufen - bis heute.“

Schon früher oft Fluten

Natürlich könnten Menschen auch im Flutgebiet siedeln, sagt Mathias Deutsch. Aber dann müsse ihnen eben klar sein, dass alle zehn Jahre das Wasser kommen könne. „Die Dämme schützen uns gut. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.“ Der Hochwasserhistoriker widerspricht auch dem Eindruck, die Hochwasser häuften sich besonders. „Die hat es schon immer gegeben“, sagt er und verweist auf die von Christian Gottlieb August Runde geschriebenen Chronik der Stadt Halle 1750 bis 1835, auf das Kapitel „Von großen Wassern und Wasser-Schaden“. „1752 den 5. August war das Wasser so groß, daß [es] den ganzen Stro(h)hof überschwemmte und bis in die Moritz=Kirche ging“, so der Chronist.

Im Jahr 1771 folgte schon die nächste große Flut, wieder im Sommer: „Alles Getraide, was von den Wasser überschwemmt war, verdarb, wodurch auch Theuerung entstandt.“ Über das 1784er Hochwasser steht geschrieben: „1784 den 29. Februar war das Wasser der Saale so gewachsen, daß es bis an die Mühlgasse standt und man in Moritzthor auf Kähnen fuhr.“ Den 6. März sei das Eis von der Saale gegangen, „welches grosen Schaden anrichtete und die Brücke an der Steinmühle mit fort riß“.

Nur 15 Jahre später folgte die Flut von 1799. Ein Problem von damals immerhin gibt es heute nicht mehr: Die Mühlen konnten tagelang nicht arbeiten. „Durch das außergewöhnlich große Wasser … , ist ein Mangel von Brodt und Mehl in hiesiger Stadt entstanden ... Diejenigen aus den Dörfern, welche Brodt und Mehl entbehren können, werden ersucht, solches so bald als möglich gegen gleich baare Bezahlung auf hiesigen Beschluß abzuliefern“, informierte der Magistrat den Ammendorfer Amtsschöffen.