Der Holzplatz und sein Erbe Der Holzplatz und sein Erbe: Wie verseucht ist das Erdreich auf dem Gelände?

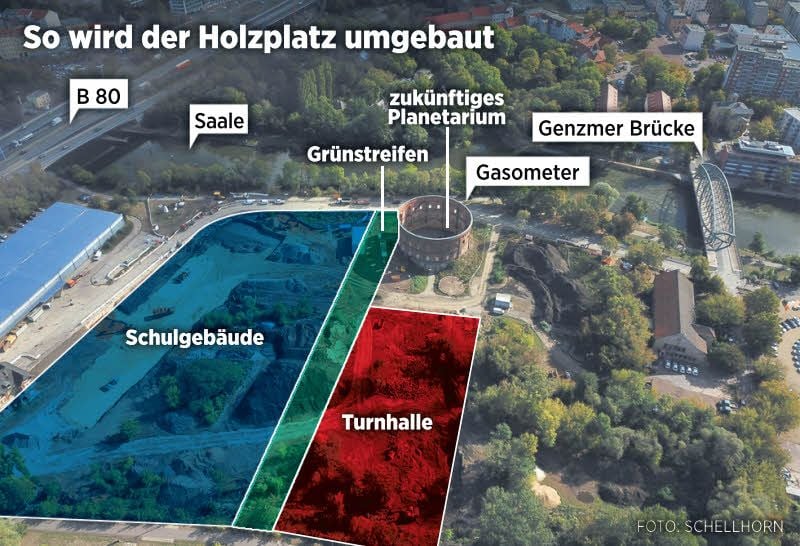

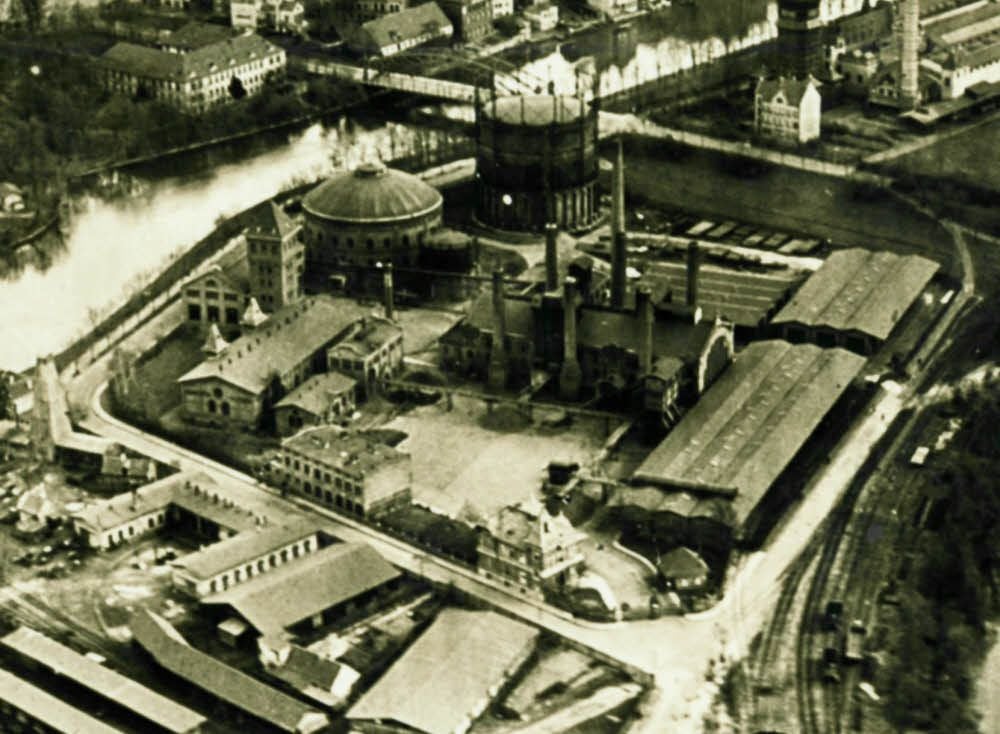

Halle (Saale) - Auf dem Holzplatz erinnern jetzt nur noch zwei Gebäude an die alte Gasanstalt. Natürlich der Gasometer, der wie ein römisches Amphitheater an der Saale thront. Und die ehemalige Fabrikantenvilla, die auf dem riesigen Areal verlassen wirkt und deren Zukunft als einziges Puzzleteil auf dem Holzplatz noch unklar ist. Die Ruine steht unter Denkmalschutz, ein Abriss kommt (wohl) nicht in Frage. Ob und wie die Villa in die hochmoderne Gestaltung des Geländes einbezogen werden kann, ist eine der spannendsten Fragen vor Ort.

In der Stadt erzählt man sich noch immer Schauergeschichten über die Belastung des Bodens durch industrielle Abfälle. Ist es zu verantworten, dort eine Schule für 950 Kinder zu bauen? Matthias Winter-Pelliccioni von der Gesellschaft für Umweltsanierungstechnologien (G.U.T.) aus Merseburg muss es wissen. Kurz nach der Jahrtausendwende hatte die Gesellschaft den Rückbau der drei großen Teergruben überwacht. In den 3,50 Meter tiefen, unterirdischen Speichern lagerten Tausende Tonnen Teer.

„Gruben waren zu 90 Prozent für die Kontamination des Holzplatzes verantwortlich“

„Diese Gruben waren zu 90 Prozent für die Kontamination des Holzplatzes verantwortlich“, sagt der Diplomgeologe, der derzeit als Projektingenieur für den Tiefbau auf einer Fläche von 45.000 Quadratmetern zuständig ist. „2005 waren wir fertig. Und schon damals haben wir den Holzplatz praktisch in einem gefahrlosen Zustand für eine Nachnutzung übergeben“, sagt er.

Allerdings sollte sich zunächst hier Gewerbe ansiedeln. Eine Schule ist etwas völlig anderes. Die Normen sind strenger. Und deshalb wird der Holzplatz jetzt quasi ein zweites Mal saniert. „Die Idee mit der Schule und dem Planetarium ist klasse. Das Konzept hat auch die Landesanstalt für Altlastenfreistellung überzeugt, die die Sanierung der kontaminierten Flächen mit 90 Prozent der Kosten fördert“, sagt Winter-Pelliccioni.

1891 hatte die Gasproduktion auf dem Holzplatz in Halle begonnen

1891 hatte die Gasproduktion auf dem Holzplatz begonnen. Und wie die Autorin Barbara Budig in dem Buch „Historische Bauten und Anlagen der Stadttechnik und des Verkehrs der Stadt Halle/Saale“ schreibt, wurde das Gas anfangs nur verwendet, um die Straßenlaternen zu versorgen.

Zuvor brannten in Halle nur Öllampen an den Straßen, die nur eine geringe Lichtausbeute hatten. Erst mit der Erfindung des Bunsenbrenners strömte das Gas auch in Betriebe und Haushalte: zum Kochen, für Badeöfen, zum Heizen aber auch für den Antrieb von Motoren. Die Produktion steigerte von anfangs 20 000 auf fast 110 000 Kubikmeter pro Jahr. Die Ferngasversorgung führte 1972 schließlich zur Aufgabe der Industrieanlage auf dem Holzplatz.

Holzplatz in Halle: Die Teergruben waren zwar aus Beton, hatten aber Risse

Das Gas wurde übrigens aus Steinkohle gewonnen - weitere Produkte im Herstellungsprozess waren Koks und Teer sowie organische Flüssigkeiten. „Die Teergruben waren zwar aus Beton, hatten aber Risse. So ist belastetes Material in den Boden gelangt“, sagt Winter-Pelliccioni. Auch Aschen und Kohlereste werden jetzt entsorgt.

Die G.U.T. hatte dafür das Gelände in einem Raster untersucht, Bohrkerne gezogen und die Luft im Erdreich gemessen. Fazit: „Die Proben waren unauffällig“, sagt der Experte. Dennoch soll das Gelände durchschnittlich um einen halben Meter angehoben werden. Das diene dem Schutz nach unten und auch vor künftigen Hochwassern. (mz)