Nahverkehr in Mansfeld-Südharz Nahverkehr in Mansfeld-Südharz: Kleinbahn veränderte Region

Eisleben - Am 2. Februar 1900 wurde im Mansfeldischen bekannt, dass der vor anderthalb Jahren begonnene Bau einer elektrischen Kleinbahn seiner Vollendung entgegen sieht. Schon in wenigen Wochen würde im Revier - wenngleich einige Monate später als ursprünglich geplant - ein Verkehrsmittel den Betrieb aufnehmen, wie es die meisten noch nie gesehen hatten.

Große Erwartungen

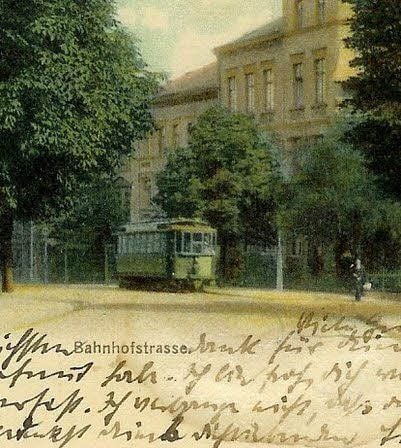

Die Erwartungen an die Bahn dürften groß gewesen sein, bereits seit Herbst 1898 sorgten die Bauarbeiten entlang der Strecke zwischen Eisleben, Klostermansfeld und Hettstedt für Gesprächsstoff. Die Leute waren gespannt auf die „Elektrische“, die im benachbarten Halle und anderswo bereits seit einiger Zeit zum Stadtbild gehörte.

Jetzt also ließ die Direktion der „Elektrischen Kleinbahn im Mansfelder Bergrevier AG“ wissen, dass sie am 26. Januar mit Probefahrten begonnen habe. „Durch den durchaus befriedigenden Verlauf derselben sind wir in die Lage versetzt worden, unsere Bahn voraussichtlich Anfang Februar auf der Teilstrecke Bahnhof Mansfeld - Eisleben übergeben zu können“, hieß es, wobei man allerdings wissen muss, dass mit „Bahnhof Mansfeld“ nur der Bahnhof Klostermansfeld gemeint sein kann.

Mutiges Projekt

Der Bau der Kleinbahn war ein kühnes Projekt, das eine ganze Region verändern sollte. Und das zu einer Zeit, da angesichts der katastrophalen Erdsenkungen, unter denen Eisleben seit den Jahren 1892/93 immer noch zu leiden hatte, die Zukunft der Lutherstadt von vielen eher düster gesehen wurde. Die Investoren, die am 3. Oktober 1896 den Bahnbau beantragten, schätzten die Lage jedoch zuversichtlicher ein, sie erwirkten vom preußischen Regierungspräsidenten im Juni 1898 die Konzession zum Bau und Betrieb einer Kleinbahn und trieben das Projekt zielstrebig voran.

Leider ist über sie so gut wie gar nichts mehr bekannt. Wir wissen lediglich von einem Berliner Unternehmen Kramer & Co., das sich um die Konzession bemühte und die Bahn schließlich auch baute, aber schon im Oktober 1900 Konkurs anmelden musste. Die Nachricht erreichte am 11. Oktober 1900 Eisleben „wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, schreibt Kurt Lindner im ersten Band seines Buches „Lutherstadt Eisleben“ (1981) und fügt hinzu, dass Kramer & Co. mit Planungen für den Bau der elektrischen Bahn Halle – Leipzig beschäftigt war.

Doch nun hatte die Firma ihre Zahlungen einstellen müssen, kurz bevor die letzten Arbeiten an der rund 33 Kilometer langen Strecke zum Abschluss gebracht werden konnten. Etwa 50 Beschäftigte wurden entlassen.

Und die Bahnkunden, die die Vorzüge des neuen Verkehrsmittels längst schätzen gelernt hatten, fürchteten die Einstellung des Betriebes. Doch dazu kam es noch nicht. Die Allgemeine deutsche Kleinbahngesellschaft übernahm das Unternehmen und sorgte für den weiteren Ausbau, beispielsweise der noch nicht fertig gestellten Lichtanlagen.

Elektrifizierung eingeleitet

Die elektrischen Anlagen waren nicht allein für die Bahn bestimmt, sie kamen allen umliegenden Orten zu Gute. Als erster wurde der Klostermansfelder Gastwirt Kunze genannt, der am 18. Februar 1900 mit Strom von der Kleinbahn-Gesellschaft in seiner Wirtschaft die Lichter angehen ließ, womit, wenn man so will, in Klostermansfeld eine neue Zeit begann. Die Kleinbahn revolutionierte nicht allein den Personennahverkehr, der sich bis dahin zumeist auf Schusters Rappen oder Pferdefuhrwerken abspielte, sie leitete in der Region zwischen Eisleben und Hettstedt auch die Elektrifizierung ein. Was seinerzeit im Mansfeldischen begann, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. (mz)