Kritik mit alten Zahlen Kritik mit alten Zahlen: ARD-Magazin stellt Städtischem Klinikum Dessau schlechtes Zeugnis aus

Dessau - Ein roter Punkt hatte die Chefs in Aufruhr versetzt. Der einzige unter lauter grünen in Sachsen-Anhalt, er markierte das Städtische Klinikum und besagte kurzum: Hygiene unzureichend. „Wir haben alle Vorgaben erfüllt“, weist Sabine Westphal die Kritik zurück, die kürzlich ein Beitrag zur Hygiene in Krankenhäusern im ARD-Magazin „Plusminus“ aufwarf. Die Professorin leitet am Klinikum das Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik und managt die Stabsstelle Krankenhaushygiene.

Problem lange ignoriert

Krankenhauskeime sind seit Jahren ein Thema, das Fachleute und die Öffentlichkeit umtreibt. Dass es sich um ein Problem mit teils tödlichen Folgen für die Patienten handelt, ist unstrittig. Uneinigkeit herrscht über das Ausmaß.

Tatsächlich hatten Politik und Kliniken jahrelang das Problem ignoriert. Seit 2011 aber gibt es ein Gesetz zur Krankenhaushygiene, es existieren Leitfäden und ein 10-Punkte-Plan des Gesundheitsministeriums. Dass die endgültige personelle Umsetzung auf 2019 vertagt wurde, begründen die Kliniken mit Personalmangel, die Krankenkassen mit mangelnder Initiative. Es ist Teil des im Gesundheitswesen beliebten Schwarze-Peter-Spiels.

Zeitpunkt der Betrachtung ungünstig?

Im Städtischen Klinikum erfüllt man nach eigenen Angaben die personellen Anforderungen. Es gibt speziell geschulte Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Sabine Westphal hat sich weiterqualifiziert, um die Anforderungen an eine hauptamtliche Krankenhaushygienikerin zu erfüllen. Das negative Urteil des ARD-Magazins „Plusminus“ und des Recherchenetzwerks Correctiv erklärt Verwaltungsdirektor André Dyrna mit dem gewählten Stichpunkt und den Kriterien. 2014 hatte die damalige Krankenhaushygienikerin gekündigt, Westphal war in der Weiterbildung und man hatte eine externe Fachfrau angeheuert. Dies, die externe Beratung, wurde als kritischer Punkt gewertet.

Westphal und den ärztlichen Direktor , Joachim Zagrodnik, ärgert das – weil man in vielen Bereichen weiter sei als andere Krankenhäuser und zum Beispiel das komplette Berichtswesen vorhalte. Und auch bei der Untersuchung auf Resistenzen sei man wegen des eigenen Labors weiter und schneller als kleinere Häuser.

Verschreiben die Ärzte zu bereitwillig Antibiotika?

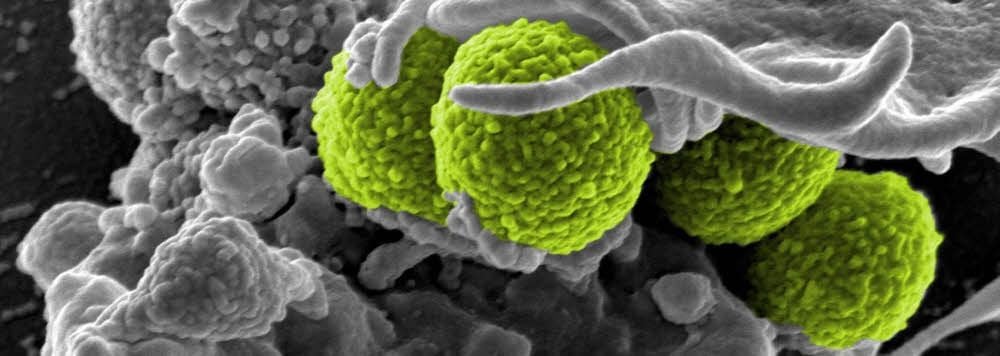

Das Problem der Infektion speziell mit multiresistenten Keimen (dessen bekanntester, wenngleich nicht gefährlichster Erreger Staphylococcus aureus heißt) hat zwei Seiten. Zum einen tatsächlich die Hygiene in den Krankenhäusern. Zum anderen die ärztliche Praxis und die Erwartungen der Patienten. Ein erheblicher Teil der Resistenzen geht zurück auf den großzügigen Einsatz von Antibiotika.

„Wir wollen“, sagt Zagrodnik, „nicht mit Steinen werfen.“ Aber wenn der Hausarzt zum Beispiel bei einer von Viren verursachten Erkältung wirkungslose Antibiotika verschreibt, sei das kontraproduktiv. „Aber es gibt die Erwartungshaltung von Patienten.“ Rate der Arzt, sich einfach ins Bett zu legen und viel zu trinken, würden sich Patienten schnell beschweren, weil ihnen nicht einmal ein Medikament verschrieben werde.

Akademische Grabenkämpfe

Eines jedoch erfährt man vom Dessauer Klinikum ebenso wenig wie von anderen Krankenhäusern: Fallzahlen. Die, so die gängige Argumentation, könnten bei Laien zu falschen Schlussfolgerungen führen. Und unter Akademikern werden da Grabenkämpfe geführt.

Die höchsten Zahlen liefert die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Sie sprach 2012 unter dem damaligen Chef Klaus-Dieter Zastrow von 800.000 Infektionen und 40.000 Toten jährlich - fast so viele Opfer fordern Herzinfarkte. 2015 schätzte das Bundesgesundheitsministerium offiziell: 600.000 Fälle mit 10.000 bis 15.000 Toten.

Wie verlässlich sind die Zahlen?

Die Mediziner Petra Gastmeier von der Charité und Gerd Fätkenheuer vom Uni-Klinikum Köln halten diese Zahlen für maßlos überhöht. Gegenüber der MZ wirft Fätkenheuer Zastrow vor, „sich wenig durch Daten und Fakten in seiner Meinung irritieren“ zu lassen.

Er und Fätkenheuer wählen in einem Beitrag für das „Deutsche Ärzteblatt“ einen anderen Ansatz und differenzieren zwischen allgemeinen Krankenhausinfektionen (600.000), solchen mit multiresistenten Keimen (30.000) und jenen, gegen die kein Medikament hilft (1.500). Sie wollten, beteuern die Autoren, das Problem nicht verharmlosen, sondern für dessen genaue Analyse plädieren, um die knappen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Zastrow will das nicht gelten lassen: Die Autoren sollten gefälligst Studien nennen, von denen sie ausgehen. Er sei gespannt, was sie liefern würden. „Sicher gar nichts!“ (mz)