Grabmal eines Künstlers Grabmal eines Künstlers: Die Geschichte des größten Grabmals auf dem Friedhof III in Dessau

Dessau - Das größte Grabmal auf dem Dessauer Friedhof III ist zweifelsohne die Seiler’sche Begräbnisstätte im südlichen Bereich. Man bestaunt die monumentale Architektur und bedauert den immer schlechter werdenden Bauzustand.

Doch nur wenige wissen, dass ein berühmter Name hinter diesem Bauwerk steht: Gemeint ist nicht der Bauherr und Kaufhausbesitzer Joseph Seiler, der an dieser Stelle bereits vor dem Entstehen der jetzigen Anlage einen Sohn im Alter von nur zwölf Jahren bestatten ließ (Friedrich Seiler 1891-1903).

Kein Geringerer als Franz Metzner schuf im Auftrag der Familie dieses im Stil der Wiener Sezession gestaltete Grabmal.

Monumentalfiguren, die schlicht, ausdrucksstark und auf das Wesentliche reduziert sind

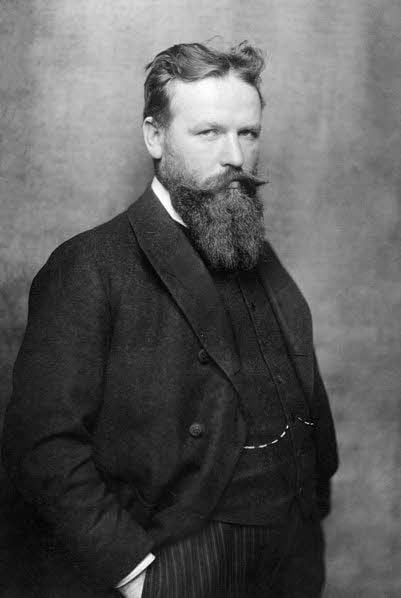

Franz Metzner (geboren am 18. November 1870 in Wscherau, heute Všeruby, bei Pilsen; gestorben am 24. März 1919 in Berlin) war ein österreichischer Steinmetz und Bildhauer, der lange in Berlin lebte und arbeitete. Seine Kunst stand in der Tradition des Symbolismus und der Wiener Sezession.

Er gestaltete seine Monumentalfiguren schlicht, ausdrucksstark und auf das Wesentliche reduziert. Diesem Franz Metzner verdanken wir deutschlandweit eine Reihe von hervorragenden Denkmälern. Am bekanntesten sind die Kolossalfiguren am Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Wohl jeder hat schon den Erzengel Michael passiert, der den Eingang bewacht.

Wirken diese monumentalen Figuren auf manchen düster und bedrohlich, ergeben auf dem Friedhof III die in Marmor geschlagenen Sinntafeln Motive aus der Bibel, beziehungsweise betreffen christliche Symbole. Während die linke Tafel den Tod symbolisiert, widmet sich die große, mittlere Tafel mit der Vater-und-Sohn-Darstellung dem Glauben.

Das Grabmal auf dem Friedhof III in Dessau wurde 1907 fertiggestellt

Die rechte Tafel kann als Auferstehung gedeutet werden. Dies stützt auch die eingeschlagene Losung: „Es kommt die Stunde Und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, die werden leben.“

Das Grabmal wurde 1907 fertiggestellt. Als Entstehungsort wird Wien angegeben, während Metzner die Arbeiten für ein späteres Grabmal wohl schon in seinem Berliner Atelier fertigte. Ein ähnliches Grabmal gab es nur in Bad Harzburg - Gruft Hecker 1902/03. Dieses existiert nicht mehr, so dass das Dessauer Grabmal wohl eine solitäre Anlage ist.

Schon 1906 hatte Metzner dem Sekretär der Prager Gesellschaft geschrieben, dass er seine pädagogische Tätigkeit in Wien beenden möchte. Er hatte vordem einen Lehrauftrag an der Wiener Kunstgewerbeschule.

Die Menge der Aufträge aus Deutschland beschleunigte Metzners Entscheidung, Wien zu verlassen. Im November 1906 übersiedelte er zurück nach Berlin, wo er kurz bei seiner Schwiegermutter in der Bismarckstraße wohnte und dann eine Wohnung in der Uhlandstraße fand, wohin die ganze Familie übersiedelte.

Franz Metzner stand für ein harmonisches Zusammenspiel von Symbolismus und Jugendstil

Der in Böhmen geborene Franz Metzner begann 1886 in Pilsen eine Lehre zum Steinmetz. Nach der Ausbildung arbeitete er zwischen 1890 und 1894 in verschiedenen Werkstätten, in denen er sich autodidaktisch weitere Kenntnisse der bildhauerischen Gestaltung aneignete, wie im Atelier von Christian Behrens in Breslau, in Zwickau, Dresden und Hamburg.

Studienreisen führten ihn nach Paris und Italien. Von 1894 bis 1903 lebte Metzner in Berlin. In seinem 1896 eingerichteten Atelier gestaltete er kunstgewerbliche Gegenstände und Modelle für die Königliche Porzellan-Manufaktur.

In diesen Werken zeigte sich schon früh ein harmonisches Zusammenspiel von Symbolismus und Jugendstil. Für seine Skulpturen erhielt er 1900 auf der Weltausstellung in Paris große Anerkennung.

Mit 49 Jahren starb Metzner durch die Spanische Grippe

In Berlin und Prag gestaltete er viele Fassaden von Geschäftshäusern mit bauplastischem Schmuck, in Berlin unter anderem an dem Weinhaus Rheingold an der Bellevuestraße, dem Verlagshaus J. Springer in der Linkstraße oder dem Lichtspielhaus „Cines-Theater“ am Nollendorfplatz.

Alle drei Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Erhalten ist die Volksbühne am damaligen Bülowplatz, heute Rosa-Luxemburg-Platz, für die Metzner 1914 die Bildwerke schuf. 1909 entstanden Arbeiten am Geschäftshaus des Wiener Bankvereins in Prag und 1910 für das Gebäude der tschechischen Zuckerindustrie.

Franz Metzner war Mitglied im Deutschen Künstlerbund. 1919 wurde er zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Sektion für die Bildenden Künste, berufen. Im gleichen Jahr starb Metzner mit 49 Jahren an der Spanischen Grippe. (mz)