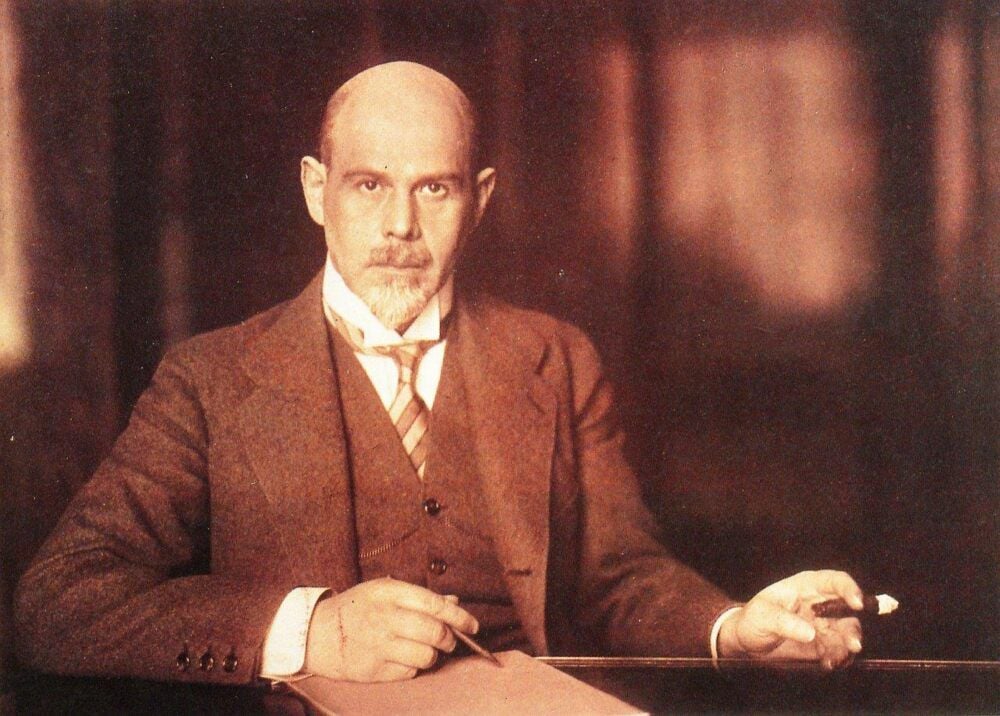

Der Elektrolyse-Pionier Der Elektrolyse-Pionier: Wie Walther Rathenau den Industriestandort Bitterfeld prägte

Bitterfeld - Die Straße vom Bahnhof Bitterfeld zum Markt trägt den Namen Walther-Rathenau-Straße. Was hat Walther Rathenau für Bitterfeld getan?

Aus reichem Hause stammend - der Vater ist Gründer der AEG („Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft“) und ein einflussreicher Industrieller -, widmet sich Walther Rathenau dem einzigen Zweig der Elektrotechnik, den sein Vater nicht vollständig überblickt und der noch in den Anfängen steckt: der Elektrochemie.

In der Schweiz entwickelt er ein Verfahren und eine Diaphragma-Elektrolysezelle zur Herstellung von Natronlauge und Chlor aus Kochsalz. Vater Emil Rathenau kauft die Rechte an der Vermarktung des Verfahrens. Denn ihm sind Untersuchungen von Ignatz Stroof in Griesheim zur Nutzung des elektrischen Stromes für chemische Prozesse zu Ohren gekommen. Er sieht großes Potenzial für den Absatz der Generatoren aus seinen Unternehmen.

1893 gründet die AEG eine Tochtergesellschaft, die „Elektrochemischen Werke Berlin“

Er ist überzeugt, das Energieproblem für eine elektrochemische Groß-Produktion mit seinen Generatoren lösen zu können. Allerdings schreibt der Sohn ihm, er glaube, dass eine solche Fabrik an einen Ort gehört, der billige Kohle, billiges Rohmaterial und guten Verkehr oder aber eine unbeschränkte Wasserkraft hat.

Nach einer Studienreise durch das mitteldeutsche Braunkohlegebiet Anfang 1893 empfiehlt er ihm, die neue Elektrochemische Fabrik in Bitterfeld zu errichten: „Hier sind die Kohlelager in meilenweiter Ausdehnung dem Tagebau zugänglich. Trotz guter Verkehrsanbindungen beschränkt sich die örtliche Industrie fast vollständig auf Tonwaren, und der Wert des Brennmaterials hat sich danach so eingestellt, dass im Vergleich mit Steinkohle an den Erzeugungsstellen im Rheinland und in Schlesien der gleiche Betrag an Heizwert hier ungefähr die Hälfte kostet.“

1893 gründet die AEG daraufhin eine Tochtergesellschaft, die „Elektrochemischen Werke Berlin“ (ECW). Eigentlich hat die AEG Rheinfelden als Standort für eine Elektrolyse-Produktion bevorzugt, doch Emil Rathenau hört auf seinen Sohn. So erwirbt die ECW in Bitterfeld Flächen bei Greppin - unweit von der Grube „Hermine“ und beginnt 1894 mit dem Bau einer „chemischen Fabrik mit elektrischem Betrieb zur Herstellung von Ätznatron, resp. Ätzkali und Chlorkalk, resp. Chlorsaurem Kali“. Zum Geschäftsführer wird der 26-jährige Walther Rathenau berufen.

Schon bald entdeckt Walther Rathenau die Faszination des Magnesiums

Gleichzeitig wird ein Braunkohlekraftwerk (Kraftanlage Nord) errichtet, das die Fabrik mit Dampf und Strom versorgt. Noch während der Bauphase wird der Probebetrieb der ersten Elektrolyse aufgenommen. Die Fabrik ist das erste Industrieunternehmen, das für eine elektrochemische Produktion Braunkohle unmittelbar vor Ort nutzt. Ende 1894 geht die Fabrik mit 300 „elektrolytischen Zersetzungskästen“ (Elektrolysezellen) in Betrieb. Die dafür errichtete Kraftanlage hat eine Leistung von 200 PS. Die Stromversorgung übernehmen die von der AEG gebauten Gleichstromgeneratoren.

Schon bald entdeckt Walther Rathenau die Faszination des Magnesiums. Die „Elektrotechnische Zeitschrift“ teilt 1894 mit: „Besonders das Magnesium hat es Walther Rathenau angetan.“ Magnesium verbrennt bei 2.200 Grad Celsius mit sehr heller Flamme. Damit beginnt die Nutzung des Magnesiums in den 1870er Jahren in der Feuerwerkstechnik. Auch die Fotografie erkennt die Vorteile. Magnesium-Pulver setzt man als pyrotechnisches Blitzlicht ein. Das aufstrebende Fotogewerbe verlangt nach immer mehr Magnesium-Blitzlichtpulver.

Doch das Element kann mehr: Da es sehr reaktionsfreudig ist, versucht man es als Reduktionsmittel in der Metallurgie einzusetzen – mit Erfolg. Es wird ein begehrtes und daher teures Produkt, immer mehr davon muss her. Das lohnt sich. Der Preis liegt 1893 bei 33 Mark, der für Aluminium lediglich bei fünf. Der Geschäftsmann Rathenau ist im Bilde und beginnt mit Untersuchungen, Magnesium durch Elektrolyse im neuen ECW-Werk in Bitterfeld herzustellen.

Immer wieder gelangt durch den Produktionsprozess Chlorgas in die Werkhalle

Als Rohstoff verwendete er das in Staßfurt anfallende magnesiumhaltige Mineral Carnallit. Zunächst aber gibt es Probleme - die Fremdstoffe im Carnallit müssen in einem aufwendigen Prozess entfernt werden. Schließlich gelingt es. Das an der Anode eines eigens entwickelten Magnesiumbades entstehende Chlorgas wird zu Chlorkalk weiterverarbeitet, wogegen das Magnesium an der Oberfläche des Bades abgeschöpft werden kann.

Doch immer wieder gelangt durch den Produktionsprozess Chlorgas in die Werkhalle. Als sich die Arbeiter einmal weigern, die Arbeit fortzusetzen, bedient Rathenau selbst die ganze Nacht die Apparate, um zu verhindern, dass die Elektrolyse unterbrochen wird. Nach und nach wird dieses Problem gelöst. 1898 werden bis 20 Kilogramm Magnesium pro Tag produziert und verarbeitet zu Pulver, Stangen, Würfeln.

Die elektrolytische Herstellung von Magnesium nimmt mit Rathenau in Bitterfeld seinen Anfang. Was folgt, ist ein Siegeszug um die ganze Welt. Heute werden Magnesium und seine Legierungen in hunderttausenden Tonnen produziert und in allen Zweigen der Wirtschaft eingesetzt.

Walther Rathenau ist nicht nur ein hochgebildeter, einflussreicher Industrieller

In Bitterfeld dreht sich das Rad immer weiter: Die AEG teilt 1894 mit, eine große Fabrik bauen zu wollen, um Kochsalz durch Strom in Natron und Chlor zu zerlegen. „Die Fabrik wird jährlich 6.000 Tonnen Chlorkalk erzeugen“, heißt es aus Berlin. Doch bereits im Oktober 1895 deuten sich große Schwierigkeiten beim Betrieb der Elektrolysezellen an. Das gewonnene Chlor eignete sich nicht für Chlorkalk. Die Elektrolysezellen sind schnell verschlissen, die Erneuerung hält mit dem Ausfall nicht Schritt. Erst ein Jahr später kommt brauchbares Chlor zustande.

Walther Rathenau sieht seine Aufgabe darin, die noch unvollkommene Elektrochemie zu einer Technologie der industriellen Massenproduktion weiterzuentwickeln. So wächst das Produktionsprogramm der Firma kontinuierlich. Der Ätzkaliherstellung folgt die Chlorkalk- (1895), die Natrium- (1896), die Calciumcarbid- (1896), die Magnesium- (1897), die Calcium- (1898) und die Oxalsäureproduktion (1898). Aus dem Anlagenkomplex entwickelt sich eine große chemische Fabrik, das Werk Bitterfeld-Nord. Die Fabrik hat Ende 1895 bereits 215 Beschäftigte.

Und Walther Rathenau ist nicht nur ein hochgebildeter, einflussreicher Industrieller. Im Februar 1922 wird er, der Jude, der der linksliberalen DDP angehört, Reichsaußenminister. Im Juni selben Jahres, nachdem er den Vertrag von Rapallo, der den Friedensschluss mit Sowjetrussland beinhaltet, unterschrieben hat, wird er von Anhängern der rechtsextremen, antisemitischen Organisation Consul ermordet. Rathenau ist da erst 58 Jahre alt. (mz)