Das Geheimnis Das Geheimnis: Forscher aus Gatersleben haben den Ursprung von Safran entschlüsselt

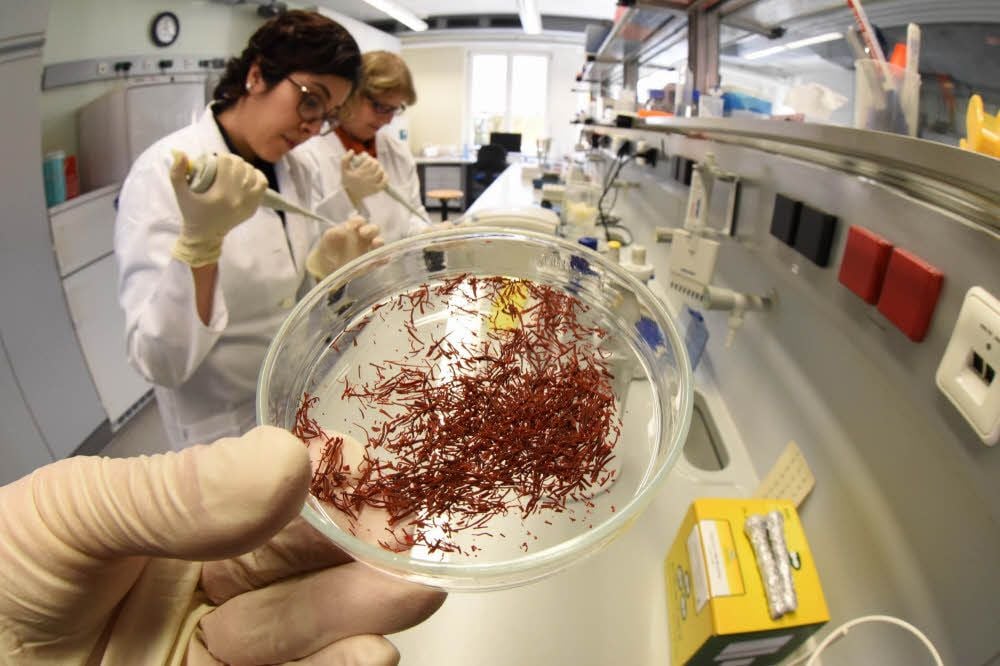

Gatersleben - Es ist ein kleines Tütchen voll mit kupferroten Fäden. Frisch importiert aus dem Iran. „Der Geschmack liegt irgendwo zwischen scharf und blumig, aber der Geruch ist so eigen, den kann man mit nichts vergleichen“, sagt Frank Blattner. Doch die zarten Fasern geben Speisen einen satten und goldfarbenen Ton: Safran, das teuerste Gewürz der Welt. „Und wir wissen jetzt, woher er stammt“, verkündet der Wissenschaftler aus Gatersleben im Salzlandkreis.

Forscher des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) haben sich drei Jahre lang auf Spurensuche begeben und nun das griechische Attika als Wiege des Safran-Krokus, aus dessen Narben das Gewürz besteht, ausgemacht. „Eine Überraschung“, gibt Blattner zu. Denn die mit mehr als 3600 Jahren ältesten Aufzeichnungen - von Vulkanasche konservierte Fresken, auf denen die Krokusernte abgebildet ist - kommen aus Kreta und Santorin, also viel weiter aus dem Süden.

Studie der TU Dresden bestätigt Forscher aus Gatersleben

Mit ihrem Ergebnis, das von einer unabhängigen, ergänzenden Studie der Technischen Universität Dresden bestätigt wurde, haben die Gaterslebener nun einen jahrhundertealten Streit beendet. „Jedes Land, das den Safran-Krokus anbaut, hat behauptet: Der stammt von uns“, sagt der Wissenschaftler. Egal, ob Kaschmir, Iran oder Spanien, Ägypten oder Italien. Dass das nun geklärt ist, ist vor allem der Neugier von Zahra Nemati zu verdanken.

Mit Krokussen, vor allem dem Vergleich von Kulturpflanzen und ihren Wildformen, hat sich die Gaterslebener Arbeitsgruppe „Experimentelle Taxonomie“ schon lange beschäftigt. Nemati, eine junge Iranerin, hatte eine entsprechende Arbeit von Dörte Harpke im Internet entdeckt. Deshalb wollte sie ihren Doktor unbedingt im fernen Deutschland machen.

Safran ist ein sehr wertvolles Gewürz, das aus den getrockneten Narben und damit aus dem Griffel des Safran-Krokus’ besteht. Für ein einziges Kilogramm des Gewürzes müssen 150.000 bis 200.000 Blüten verarbeitet werden. Angebaut werden die Pflanzen, die nur im Herbst blühen, vor allem im Iran, in Kaschmir, Spanien, Südfrankreich, Marokko, in Italien, Griechenland und der Türkei. Und seit einiger Zeit auch wieder in Deutschland.

Ein Gramm Safran kostet zwischen vier und 30 Euro. Damit ist es das teuerste Gewürz der Welt. Auch durch die Forschungen der Gaterslebener wird Safran nicht billiger werden. „Denn die Ernte macht ihn so wertvoll, das Von-Hand-Zupfen“, sagt Biologin Dörte Harpke. Verwendet wird das Gewürz vor allem bei Reisgerichten oder beim Kuchenbacken.

Das Fälschen von Safran war schon früher weit verbreitet - und wurde hart bestraft. Im Mittelalter sogar mit dem Tod. „In Nürnberg wurde im 15. Jahrhundert ein Mann zusammen mit seinem falschen Safran verbrannt“, nennt Biologe Frank Blattner ein Beispiel, das er aus einem Geschichtsbuch ausgegraben hat.

Die heute 35-Jährige brachte aber nicht nur ein Doktoranden-Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst mit, sondern auch ihre Leidenschaft für Safran. „Sie strahlt förmlich, wenn sie darüber redet“, findet Dörte Harpke, eine auf Systematik ausgerichtete Bioinformatikerin. Harpke arbeitet seit 2009 in Gatersleben und gehört zu der Gruppe um Blattner. Der besorgte über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, dem Hauptförderer für Grundlagenforschung, das Geld für das Projekt. Und die Suche nach den Eltern des Safran-Krokus’ konnte beginnen.

Forscher sammelten Krokus-Pflanzen am Mittelmeer

Das Besondere daran: „Wir haben uns die Pflanzen nicht einfach im Gartenversand bestellt und uns nicht auf mehr als 100 Jahre kultivierte Pflanzen verlassen“, sagt der Biologe. Denn Forschungsergebnisse damit seien nicht zuverlässig. Die kleine Truppe machte sich selbst auf Forschungsreise und sammelte am Mittelmeer wilde Krokus-Arten - ein Abenteuer. „Wir waren auf das Wetter angewiesen - und auf den Fährplan“, erzählt Dörte Harpke von ihren Touren durch das Ägäische Meer.

Weil im Winter kaum Touristen auf die griechischen Inseln wollten oder es Stürme gab, waren die großen Fähren nur sporadisch unterwegs. „Zahra wäre beinahe nicht auf die wichtigste Insel gekommen, weil die Mitarbeiter des Fährunternehmens zwei Wochen lang gestreikt hatten“, erinnert sich Harpke.

Wieder in Gatersleben wurden alle gesammelten Krokus-Arten aus dem Verwandtschaftskreis, die als Vorfahre des Safran-Krokus’ infrage kommen könnten, untersucht. „Die DNA wurde isoliert und über eine sehr neue Methode das ganze Genom auf kleinste Unterschiede untersucht und mit dem echten Safran-Krokus verglichen“, beschreibt Frank Blattner die Arbeit. „Mehr als 99 Prozent der Merkmale haben wir dann im Crocus cartwrightianus wiedergefunden.“ Und mit dieser Studie war auch der genaue Geburtsort – nämlich Attika – ausgemacht.

Forschung aus Gatersleben: Erstmals sind neue Züchtungen möglich

Was das den Wissenschaftlern bringt? Richtig viel, erklären die drei Forscher übereinstimmend. „Denn auf der ganzen Welt wird zur Safran-Gewinnung nur ein einziger Klon angebaut.“ Der Safran-Krokus besitzt nämlich drei Chromosomensätze und ist damit steril.

„Er kann sich also nicht sexuell fortpflanzen, sondern nur über eine Teilung der Knolle vermehren“, erklärt Dörte Harpke. Durch das Entdecken der Ursprungsform könnte es nun – nach so langer Zeit – neue Züchtungen geben. Mehr Aroma. Oder mehr Farbe. Oder die Anpassung der Pflanze an bestimmte klimatische Bedingungen.

Forscher wollen Safran-Krokus weiter erforschen

Deshalb wird nun in einem Folgeprojekt auch geschaut, welche Gene das eigentlich sind, die die so gepriesenen Merkmale der Narben ausmachen. „Wir wollen wissen, warum der Safran so ist, wie er ist“, beschreibt Harpke die Herausforderung.

Und bei Zahra Nemati, die ihre Doktorarbeit im Oktober verteidigt hat, strahlen schon wieder die Augen. Sie ist die absolute Fachfrau für Safran. Die Wissenschaftlerin erkennt die Qualität allein am Geruch. Wenn sie im Iran auf einem Gewürzmarkt unterwegs sei, erzählt ihre Kollegin, schnuppere sie nur an den angebotenen Safran-Fäden und erkläre, das seien nicht die guten.

So lange, bis der Händler unter dem Tisch ein kleines Tütchen mit dem echten, besonders wertvollen Gewürz hervorholt. „Eigentlich“, sagt Dörte Harpke, „hätten wir uns die ganzen teuren Untersuchungen sparen können, wir hätten Zahra einfach nur an den Krokusnarben schnuppern lassen müssen.“ (mz)