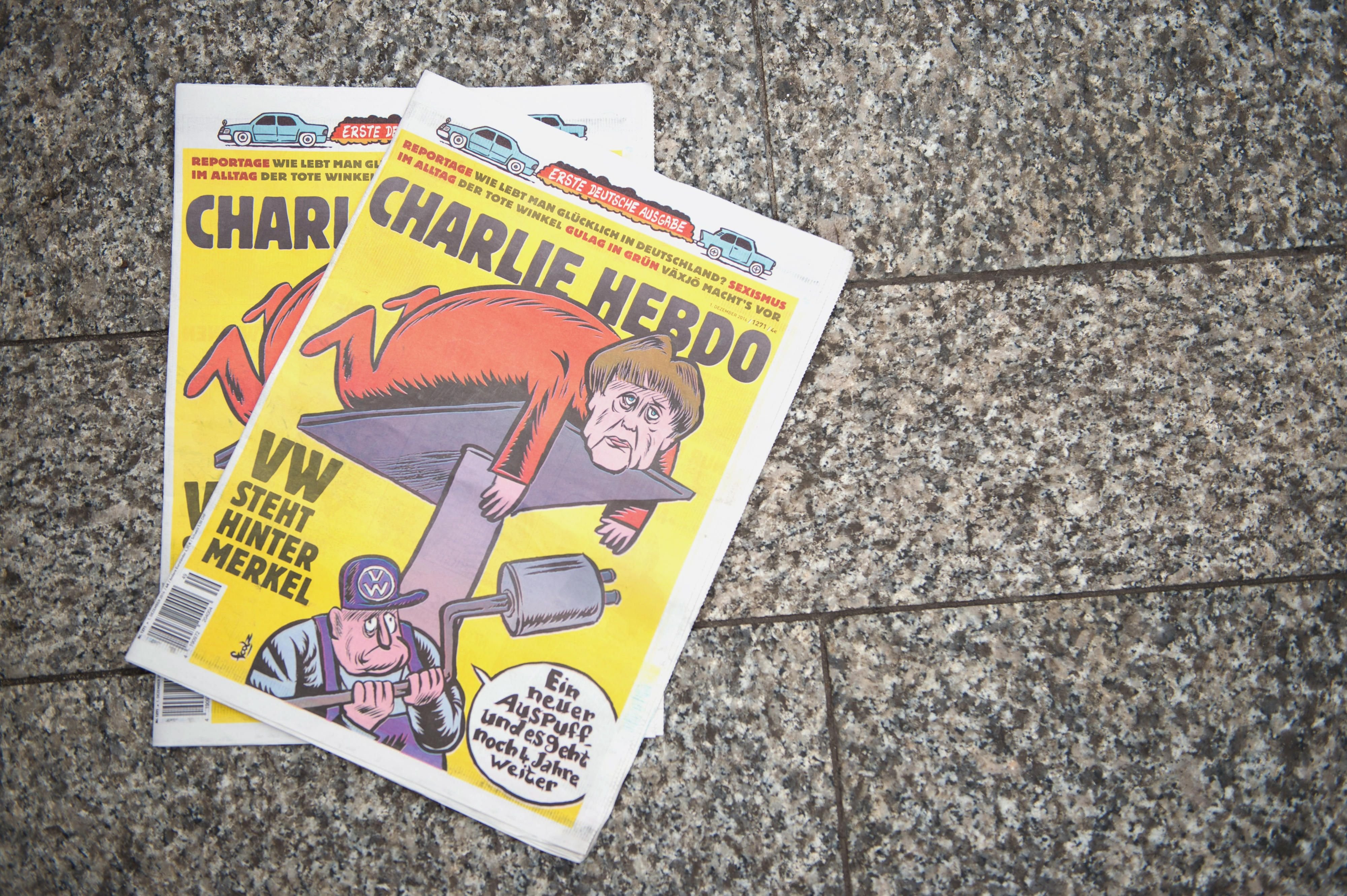

Merkel in der Autowerkstatt Charlie Hebdo: Angela Merkel in der Autowerkstatt auf dem Cover der ersten deutschen Ausgabe

Zwei gequälte Gesichter schauen den Leser an. Das eine gehört Angela Merkel. Flach ausgestreckt liegt die Kanzlerin bäuchlings auf einer Hebebühne, die Gliedmaßen von sich gestreckt, wie ein klappriges Auto bei der TÜV-Hauptuntersuchung. Ebenso gequält schaut der Mechaniker im Blaumann, der im Begriff ist, der mächtigsten Frau der Welt einen Auspuff in den Allerwertesten zu rammen. In einer Sprechblase darunter steht: „Ein neuer Auspuff und es geht noch 4 Jahre weiter“, daneben: „VW steht hinter Merkel.“

Das also ist das lang erwartete Titelbild der ersten deutschsprachigen Ausgabe der französischen Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo, die heute erschienen ist. Der Herausgeber muss mit einer großen Nachfrage gerechnet haben. 200.000 Exemplare wurden gedruckt.

Charlie Hebdo beschimpft die Mächtigen

Wo Charlie Hebdo humortechnisch hin will, macht schon dieses Titelbild klar: Merkels ewige Kanzlerschaft und ihre allzu enge Zusammenarbeit mit der deutschen Automobilindustrie - Charlie Hebdo will sich mit den Mächtigen anlegen. Und eine kleine Portion Vulgarität darf dabei natürlich auch nicht fehlen - und das künftig auf wöchentlich 16 Seiten.

Dass Merkel die erste Ausgabe zieren würde, war schon im Vorfeld der Veröffentlichung absehbar. Erstens, weil die Kanzlerin in Deutschland bereits ein etabliertes Satireobjekt ist, und zweitens, weil eine auf der Toilette sitzende Merkel schon das erste Ankündigungsplakat der deutschen Charlie-Hebdo-Ausgabe zierte. In der kleinen deutsch-französischen Satireredaktion hat man sich offenbar so sehr in die Kanzlerin verliebt, dass auch die zweite Seite des Magazins von unzähligen Merkel-Karikaturen belegt ist. Unter dem Titel „Merkel oben auf“ lässt die Kanzlerin sich von vier dunkelhäutigen Flüchtlingen auf einer Sänfte tragen, eine bitterböse Anspielung auf die deutsche Flüchtlingspolitik.

Viele Themen aus Frankreich

Aber Merkel-Witze kann dann doch irgendwie jeder. Was hat Charlie Hebdo dem prall gefüllten Satire-Markt in Deutschland hinzuzufügen? Wer weiterblättert, findet erst einmal jede Menge Themen aus Frankreich. In einem Editorial stellt die Redaktion erstaunlich schlüssig die Gemeinsamkeiten des verstorbenen kubanischen Ex-Präsidenten Fidel Castro mit dem Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen François Fillon heraus.

Danach geht um die maroden französischen Atomkraftwerke und wieder um Fillon. Hier zeigt sich die Schwäche der Ausgabe: Ein Großteil des Inhalts ist aus dem Französischen übersetzt. Charlie Hebdo setzt sich satirisch eher mit Themen auseinander, die französische Leser interessieren und in Deutschland wohl nur eine frankophile Minderheit begeistern dürften.

Anschlag auf Charlie Hebdo ist Thema der ersten deutschen Ausgabe

Dass die Bekanntheit des Magazins in Deutschland überhaupt so groß ist, ist nur mit dem Anschlag zu erklären, den zwei Islamisten am 7. Januar 2015 auf die Pariser Redaktion des Magazins verübten. Elf Mitarbeiter wurden getötet. Charlie Hebdo war durch den Abdruck von Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed zum Ziel der Islamisten geworden.

Der tragische Anschlag wird auch in der ersten deutschen Ausgabe behandelt. Philippe Lançon, der bei dem Angriff schwer verletzt wurde, berichtet in seiner Kolumne von den quälenden Folgen des Attentats. „Vor zwei Wochen begann sich die Prothese zu bewegen, die ich im Hals trage. Sie wird runder, sie sackt etwas ab. Man könnte sie für einen Embryo halten, der nach dem Ausgang sucht. Es sieht aus, als hätte ich wie ein Straußenvogel eine Uhr verschluckt.“

Vielleicht illustriert dieser Absatz den speziellen Witz von Charlie Hebdo und damit das Potenzial einer deutschsprachigen Ausgabe. Der Humor des Satire-Blattes ist stets mehrdeutig und zwingt die Leser zur Reflektion. Die eigentlich deprimierende Schilderung der körperlichen Folgen des Attentats wird in Lançons Kolumne mit einem ironischen Vergleich aufgelöst. Der Leser ertappt sich bei einem Schmunzeln, obwohl die Tragik der Beschreibung eigentlich Mitleid hervorrufen müsste. Dass dem Leser der Spiegel vorgehalten wird, ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal des französischen Originals.

Anspielung auf Kölner Silvesternacht mit Aylan

Kurz nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht zeigte Charlie Hebdo zum Beispiel eine Karikatur mit dem ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan K.. Die Bilder von dessen toten Körper am Strand von Bodrum gingen weltweit durch die Medien. Charlie Hebdo konstruierte eine fiktive Zukunft für den Jungen. Er wächst zu einem Mann heran, der grabschend einer Frau hinterherläuft. Was auf den ersten Blick wie eine rechtspopulistische Propaganda-Zeichnung wirkt, ist eigentlich eine Aufforderung an den Leser, die eigenen Haltungen zu hinterfragen. Erst werden Flüchtlinge als Opfer idealisiert, und dann als grabschende Täter verurteilt.

Auch über die Bedeutung des Covers der ersten Ausgabe des Magazins nach den Anschlägen wurde gerätselt. Es zeigt den Propheten Mohammed mit Tränen in den Augen und einem Schild auf dem „Je suis Charlie“ steht. Darüber steht in Französisch „Alles ist vergeben“. Was will Zeichner Luz (Rénald Luzier) damit sagen?

In der Mehrdeutigkeit des Humors liegt die intellektuelle Brillanz von Charlie Hebdo – und damit das Rezept, um hierzulande Leser zu gewinnen. Denn Mehrdeutigkeit gibt es in der deutschen Satire bisher selten.

Politischer Humor spielt sich fast immer in vorgegebenen Deutungsmustern ab. Kabarettisten wie Volker Pispers oder die Sendung „Die Anstalt“ betrachten sich als Volksaufklärer, die Satire der heute-show ist beliebig. Böhmermanns Stunts dienen weitgehend der Stärkung des eigenen Ego. Die Satiremagazine Titanic und Eulenspiegel sind zwar hoch politisch und schießen zuverlässig gegen die Mächtigen, setzen aber nicht unbedingt auf hintergründigen Humor, der erst interpretiert werden müsste.

Wenn Charlie Hebdo in Deutschland erfolgreich sein will, sollte es auf hintergründigen, leicht philosophischen Humor und den Blick von außen setzen. Denn billige Merkel-Witze kann eben wirklich jeder.