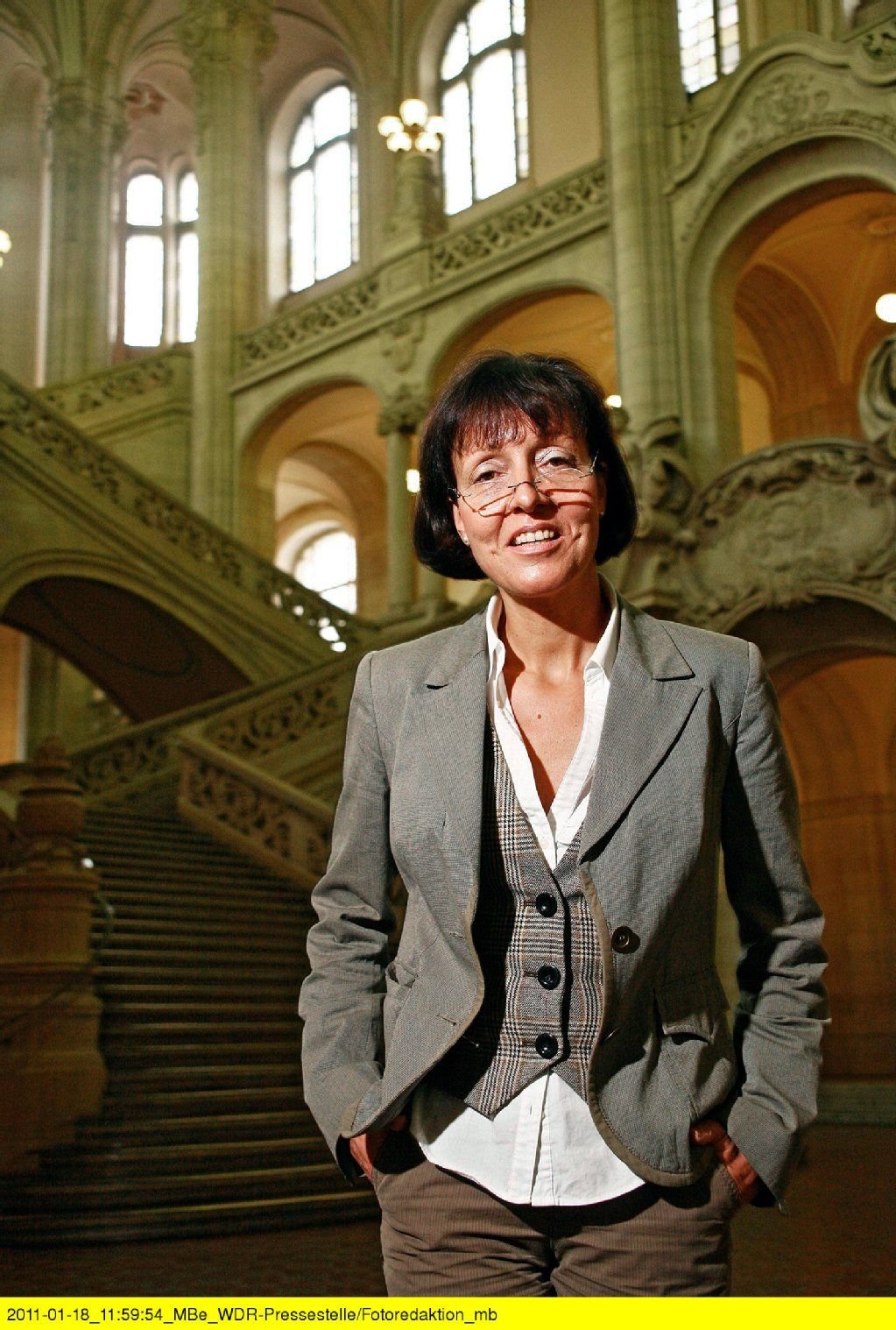

Talk bei Anne Will Talk bei Anne Will: "Mit Kuscheln kommt man nicht weiter"

Berlin - Das bewährte Fernsehpaket, erst den Film, dann die passende Talkshow dazu, gab es am Mittwochabend in der ARD, aktuell im Rahmen der Themenwoche Toleranz. Der Spielfilm „Das Ende der Geduld“ über die Arbeit der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig stimmte die Zuschauer ein. Heisig wurde bundesweit bekannt durch das sogenannte Neuköllner Modell, das die zeitnahe und harte Bestrafung krimineller Jugendlicher vorsieht und das die Zusammenarbeit von Justiz, Polizei, Jugendhilfe und Schule verbessern sollte.

Anne Will fragte ihre Gäste: „Noch immer zu viel Geduld mit den Tätern?“. Geladen waren eine Jugendrichterin, ein Staatsanwalt sowie eine Autorin und ein Journalist. Scharfe Kontroverse war somit nicht zu erwarten, aber alle vier haben lebensnahe Erfahrungen mit jugendlichen Gewalttätern. Sie kennen die Milieus und beschäftigen sich damit auf unterschiedliche Weise in ihrer Arbeit. So war der Abend vor allem ein informationsreicher Gedankenaustausch über eigene Erlebnisse und Erkenntnisse, die zeigten, dass das Erbe Heisigs bis in die Gegenwart wirkt, und das offenbar positiv.

Sassenroth berichtet aus der Praxis

Ganz wie Heisig, sagte auch die Berliner Jugendrichterin Corinna Sassenroth gleich zu Beginn der Talkrunde „Nur mit Kuscheln kommt man nicht weiter.“ Je nach Einzelfall müsse manchmal auch gesagt werden: „Jetzt reichts“, und eine Haftstrafe verhängt werden. Sassenroth ist seit 21 Jahren Richterin und seit 14 Jahren Jugendrichterin in Berlin.

Die Autorin Güner Balci, die 2011 eine Dokumentation über das Leben von Kirsten Heisig drehte, betonte, Heisig habe sich Respekt verschafft, in dem sie außergewöhnlich konsequent gewesen sei. Ihr sei es um die Opferperspektive gegangen, sie habe prophylaktisch ansetzen wollen. „Heisig war effektiv, die Jugendlichen hatten Angst vor ihr und Respekt“, sagte sie. Sassenroth beschrieb ihren Ansatz anders. Sie verschaffe sich Respekt im Gerichtssaal, indem sie den Angeklagten auch respektiere, ihn als Menschen wahrnehme. Sie versuche, der Lebensgeschichte auf den Grund zu gehen.

Vorwurf der Kuschel-Justiz nicht haltbar

Michael von Hagen, seit 2007 Oberstaatsanwalt in Berlin, erinnerte daran, dass das Jugendstrafrecht den Grundgedanken der Erziehung in sich trage. Er wünsche sich zwar manchmal auch, dass die Urteile gerade bei Gewaltdelikten härter wären, aber dass „die Justiz viel zu geduldig und viel zu langmütig ist, das würde ich so nicht unterschreiben“, sagte er.

Dem stimmte Christian Stahl, Journalist und Filmemacher, zu. Polizei und Justiz arbeiteten inzwischen in Berlin sehr gut zusammen. In den arabisch-türkischstämmigen Familienclans, die besonders kriminell seien, würden, so sein Eindruck, die deutschen Gesetze akzeptiert, auch wenn das öffentlich keiner zugeben würde, so Stahl. Er hat zehn Jahre lang einen Intensivtäter, der bereits als 13-Jähriger 50 Straftaten begangen hatte, begleitet und eine Dokumentation über ihn gedreht.

Jugendkriminalität in Berlin geht zurück

„Das Neuköllner Modell wirkt schon, wenn man sich die Statistiken anschaut,“ sagte Stahl. Laut einer internen Bilanz der Berliner Justizverwaltung für die Jahre 2008 bis 2013, die Sassenroth in einem anderen Zusammenhang jüngst zitierte, sank die Zahl der Jugendstrafverfahren beim Amtsgericht Tiergarten, das für ganz Berlin zuständig ist, um 45 Prozent - von 17.397 auf zuletzt 9613.

Das Landgericht Berlin, wo die schweren Jugenddelikte verhandelt werden, verzeichnete im selben Zeitraum einen Rückgang der Fälle von 457 auf 310. Mehr als 80 Prozent davon werden von Jugendlichen mit Migrationshintergrund begangen.

Von Hagen fasste es so zusammen: Die Zahl der Straftaten nehme zwar ab, aber die Schwere der körperlichen Gewaltdelikte zu. Und auch der Zeitraum zwischen Tat und Strafe hat sich, ganz in Heisigs Sinne, verkürzt. Vom Eingang eines Verfahrens bei Gericht bis zum Urteil vergehen durchschnittlich 2,6 Monate. Vor ein paar Jahren waren es 3,8 Monate, wenn es auch immer wieder deutlich längere Verfahren gibt.

Balci sucht nach Ursachen

Während Anne Will lange auf dem Thema Angst, Strafe und Respektlosigkeit beharrte, versuchte Güner Balci, die in Neukölln wohnte und auch als Jugendarbeiterin in Projekten zur Gewalt-Prävention Erfahrungen sammelte, sich stärker der Ursachenanalyse zuzuwenden. Sie fragte, ob man nicht dort ansetzen müsste, wo alles beginne, nämlich bei den Schulschwänzern. Diese Jugendlichen würden viel Zeit auf der Straße statt in der Schule verbringen. Dort begännen dann die kriminellen Karrieren.

Auch das Thema häusliche Gewalt, mit dem die Kinder in ihren Familien aufwüchsen und die sie dann weitergeben, komme ihr zu kurz. In Deutschland gebe es dazu bislang keine guten Studien. „Kinder haben beispielsweise in der Türkei nicht das Recht, gewaltfrei erzogen zu werden“, sagte sie.

Vertieft wurden diese Aspekte leider nicht. Einig waren sich alle Talkgäste, dass die deutsche Gesellschaft die Jugendgewalt, durch welche Gruppe auch immer verursacht, als ihr Problem sehen muss und auch klar benennen muss, welche ethnischen Gruppen daran beteiligt sind.