Tagebuch von Ferdinand Beneke Tagebuch von Ferdinand Beneke: Mit bürgerlicher Energie

halle/MZ - Vor Glaucha gruselt ihm?- dem vor den Toren von Halle gelegenen Elendsquartier, in dem einst der Theologe August Hermann Francke sein soziales Aufbauwerk vollbrachte. Aus besten Gründen, denn das buchstäbliche Drecksnest jagt dem Bremer Kaufmannssohn Ferdinand Beneke noch 100 Jahre darauf einen wahren Schrecken ein. So viel Verwahrlosung! So viel hingenommene Unterlegenheit!

Beneke, der 1792 das Jura-Studium in Halle begann, schreitet durch die Slums von Glaucha wie später Friedrich Engels durch Manchester: Mit einem Entsetzen, das sich nicht mehr nur sittlich, sondern politisch zu erklären sucht.

Das Gesehene ist auch zu drastisch. Beneke am 7. Juli 1793: Von „miserablen Horden der zerlumpten Vorstädter“ schreibt der 18-Jährige, die er „vor ihren Thüren, so recht im Sonnabendsschmutz“ erblickte. Beseelt von den frühen Idealen der Französischen Revolution, fragt der Student: „Ach kann man diese Leute nicht eher Wilde nennen, wie die Bewohner der Südseeinseln? Diese Elenden, die in unbeschreibl. Dummheit, und schändlichem Druck leben“. Nicht hinnehmbar sei das, meint der junge Mann, der seine Nächte darüber zergrübelt, ob er besser nach Amerika oder Frankreich auswandert.

Auge in Auge mit dem halleschen Elend, schlägt Beneke einen sozialkritischen Ton an, der in Deutschland zum ersten Mal in der Sturm und Drang-Epoche zu vernehmen war und erst unter den Vormärz-Autoren zur vollen Entfaltung kommen sollte. „O diese ärmste Klasse von Menschen, welches sie so nur dem Namen, u. der Gestalt nach sind, haben sie nicht das neml. Recht auf Genuß des Lebens, auf Vermehrung ihrer Kenntniße, auf Aufklärung ihrer Vernunft, die man ihnen so absichtl. verweigert“? Und Beneke schließt mit einem „wehe, wehe“, das den Fluch von Heines „Schlesischen Webern“ vorwegzunehmen scheint: „Wehe euch Königen, Fürsten, u. adelichen, unadelichen, u. geistlichen Helfershelfern dort, wenn es hier für euch alle keine Galgen, Laternenstangen, Guillotinen, u. Abteyen giebt“.

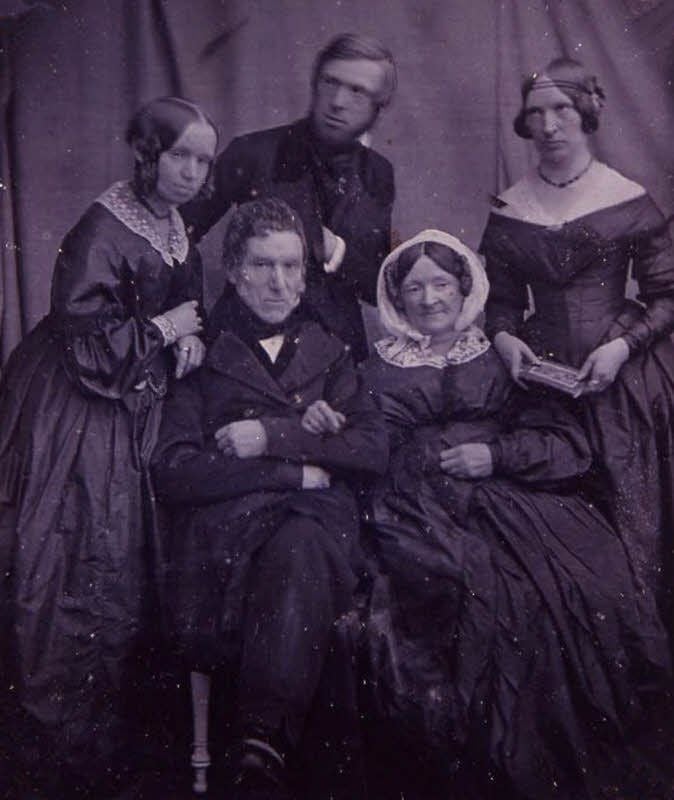

Das ist kein Allerwelts-Statement, verfasst von keinem Alltags-Menschen: Denn Ferdinand Beneke, der von 1792 bis 1794 in Halle studierte, um von 1797 an in Hamburg eine juristische und politische Karriere zu absolvieren, wo er 1848 starb, hat Literaturgeschichte geschrieben. Nämlich insgesamt 20?000 Seiten Tagebuch! Ein in Gehalt und Gestalt einzigartiges Selbst- und Weltbeschreibungsprojekt, das sich vom Jahr 1792 an?- der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. in Paris?- bis zum Jahr 1848, der bürgerlichen Revolution in Deutschland, erstreckt. Verfasst von einem für alles Geistige und Gesellschaftliche überaus empfänglichen Zeitgenossen, der 1794 sein weltliches Glaubensbekenntnis formulierte: „Freiheit, Gleichheit, Demokratie?- das ist mein politisches Ideal. Bürgerliche Ordnung, moralischer Rang, Herrschaft des Gesetzes, Hoheit des Volks. Natürliches Recht der Menschheit muss die Quelle des Gesetzes sein. Und so kann es auch ein Naturrecht für den Staat und den Bürger geben.“ Allein die biedermeierliche Behaglichkeit, mit der Beneke seine Tagebuch-Autorschaft pflegt, steht zu so viel sozialem Eifer in Kontrast: „An jedem Abend vertraue ich, ehe ich zu Bette gehe, bey der letzten traulichen Pfeife, diesem geduldigen Empfänger“, dem Tagebuche nämlich, alles an. Was das war, kannten bislang nur Fachleute, die den Weg ins Hamburger Staatsarchiv fanden. Dort lagern die 56 Jahre Zeitmitschrift, von Beneke notiert „mit bürgerlicher Energie“. Endlich wird es für die breite Öffentlichkeit sichtbar: Finanziert von dem von Jan Philipp Reemtsma betriebenen Hamburger Institut für Sozialforschung, liegen die ersten vier Bände (1792-1801) der auf rund 20?Bücher angelegten kompletten Edition vor. Und mit dem ersten Band die regional-, sozial- und kulturhistorisch sprechenden Halle-Notate.

Die bieten revolutionär gestimmte Geselligkeiten in und um Halle, die einen reizvollen Kontrast zu Ausflügen auf die hallesche Rabeninsel („mit einer Flasche Milch unterm Arm und einem Buch unter einer alten Eiche“) und in das Kurstädtchen Bad Lauchstädt bilden: „die Gegend ist wenig passend für einen Brunnenort, langweilig, ohne Waldung“. So streift man mit Benekes Blick durch die mitteldeutsche Landschaft, zu der auch der Reformstaat des Dessauer Fürsten Franz gehört. Über den 1792 Beneke, der Revolutionär, notiert: „Solch ein Fürst?- u. kein Land wird an Revoluzionen denken.“

F. Beneke: Tagebücher 1792-1801, 5 Bde., Wallstein, 2?672 S., 98 Euro