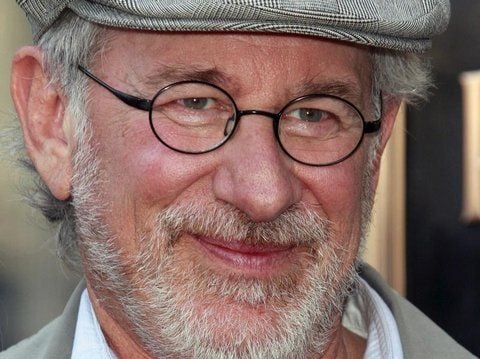

Steven Spielberg Steven Spielberg: «Ich bin wie ein Hai»

Halle (Saale)/MZ. - Wie viele Gedanken, wie viele Informationen passen in einen Satz? Bei Steven Spielberg sind es immer sehr viele - entsprechend lang sind seine Sätze. Am Ende seiner Ausführungen scheint er stets die noch verbleibende Luft herauszupressen, um dann kurz einzuatmen, und die Dinge, wie er sie sieht, von Neuem zu komprimieren. Er macht dabei nicht den Eindruck, dass er gehetzt sei, lächelt freundlich, stellt selbst Nachfragen.

Der 65-jährige Regisseur und Produzent ist nach Paris gekommen, um über seinen neuen Film "Gefährten" zu sprechen, in dem ein Pferd die Hauptrolle spielt, das auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs zu überleben versucht. Seinen nächsten Film über den früheren US-Präsidenten Lincoln hat er zwar auch schon abgedreht, aber noch nicht fertig geschnitten. Er mag darüber jetzt noch nicht reden, will nicht über den Film den gegenwärtigen US-Wahlkampf kommentieren. Darauf angesprochen, antwortet er das einzige Mal mit kurzen Sätzen, die wenig besagen, außer, dass Lincoln ein großer Präsident war.

Mit Steven Spielberg sprach Martin Scholz.

Mr. Spielberg, Sie besitzen offenbar eine scheinbar unversiegbare Vorstellungskraft. Ist für Sie ein Leben ohne Film vorstellbar?

Spielberg: Dann würde ich verrückt werden. Ich dachte ja lange Zeit, dass es im Leben nichts Wichtigeres als Filme gäbe. Bis 1985 mein erstes Kind auf die Welt kam. Von dem Moment an waren Filme nicht mehr so wichtig wie vorher.

Aber… wenn ich keine Filme drehen kann, wenn ich keinen Stoff vor mir sehe, den ich verfilmen kann, halte ich das kaum aus. Da müssen Sie nur mal meine Frau oder meine Kinder fragen. Die werden Ihnen bestätigen, dass ich dann einfach nur unerträglich bin, zu nichts zu gebrauchen. Meine Familie ruft dann oft mein Studio an, fragt: Bitte, habt Ihr nicht irgendein Projekt, das er verfilmen kann?

Im vergangenen Jahr konnten Sie nicht über Leerlauf klagen. Sie haben in der Zeit gleich drei Filme abgeschlossen: Zuerst die Comic-Adaption "Tim und Struppi", jetzt die "Gefährten", Ende Dezember schlossen Sie die Dreharbeiten zu "Lincoln" ab…

Spielberg: …das habe ich zwischen 1996 und 1997 schon mal gemacht, drei Filme in zwölf Monaten: "The Lost World", "Amistad" und "Saving Private Ryan"…

Um Francois Truffaut zu zitieren: Wie haben Sie das gemacht, Mr. Spielberg?

Spielberg: Ich weiß schon, alle denken, das sei eine Riesenbelastung. Ich sage dann immer: Lest mal in den Hollywood-Annalen nach. Regisseure wie Howard Hawks oder John Ford haben bis zu vier Filme in einem Jahr gemacht. Diese Arbeitsweise, von einem Film zum anderen zu wechseln, stimuliert mich. Das treibt mich an. Ich bin jetzt 65. Wenn ich nur noch auf einem Stuhl sitze und die Wand anstarre, werde ich alt. Ich bin ein Rastloser. Ich muss mich immer bewegen, kann nicht stillstehen. Ich bin wie ein Hai.

Ihr neuer Film "Gefährten" spielt während des Ersten Weltkriegs. Ein Sujet, das zeitgenössische Regisseure zuletzt weniger interessierte als der Zweite Weltkrieg oder aktuelle Konflikte. Was hat Sie daran fasziniert?

Spielberg: Es gibt in dem Film eine Schlüsselszene, in der deutsche wie britische Soldaten den Kampf einstellen, um ein Pferd zu retten, das zwischen die Fronten geraten ist und dort im Stacheldraht feststeckt. Das macht für mich den Kern dieser Geschichte aus. Der Erste Weltkrieg markierte in vielerlei Hinsicht einen Paradigmenwechsel. In diesem Krieg wurde erstmals Film als Propagandamittel eingesetzt, zum ersten Mal kamen Flugzeuge, Panzer und Chemiewaffen zum Einsatz.

Das alles haben wir zwar akribisch recherchiert, aber ich habe es in dem Film nicht ausgebreitet, weil es nicht um den Krieg, sondern um die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Mensch und Tier geht. Ein Junge will sein geliebtes Pferd retten, das auf die Schlachtfelder geschickt wird. Ich wollte einen Film machen, der die ganze Familie anspricht.

Ein Familienfilm, der im Weltkrieg spielt?

Spielberg: Ja. Es geht um die Kraft der Freundschaft. Erst rettet das Pferd durch seinen Einsatz auf einem steinigen Acker die Farm des Jungen und seiner Eltern, dann geht es im Krieg zwischen den Fronten verloren, fällt mal den Deutschen in die Hände, wird dann von Franzosen versteckt. Als ich den Roman von Michael Morpurgo gelesen und die Bühnen-Version davon in London gesehen hatte, musste ich heulen. Ich fragte mich, warum noch nie jemand auf die Idee gekommen war, das zu verfilmen. Also griff ich zu.

Die deutschen Soldaten, die Sie in "Gefährten" zeigen, sind im Gegensatz zu den grotesk überzeichneten bösen Nazis aus Ihren "Indiana Jones"-Filmen erkennbar menschliche Wesen. Sie zeigen zwei junge deutsche Brüder, die gar nicht kämpfen wollen - kurz vor der Schlacht desertieren sie, werden dann aber gefasst und erschossen. Hat sich Ihr Blick auf Deutschland in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Spielberg: Nein. Seit meinem ersten Besuch hier hat sich meine Sicht auf Ihr Land nicht so sehr verändert. Ich glaube, ich war das erste Mal Ende der 70er hier, um "Unheimliche Begegnung der Dritten Art" vorzustellen. Ich hatte nie feindselige Gefühle gegenüber jener Generation von Deutschen, die auf die Generation des Dritten Reichs folgte. Ich hege keinen Groll gegen Deutschland. Ich meine, ich trage einen öst erreichischen Namen! Meine Großeltern väterlicherseits stammen aus Österreich.

Aus der Steiermark, wo sie einem Grafen von Spielberg unterstellt waren. Sie verdanken Ihren Familiennamen also dem Schloss Spielberg, das in der gleichnamigen Stadtgemeinde liegt. Sind Sie je dort gewesen?

Spielberg: Nein, aber der Bürgermeister hat mir, kurz nachdem "Schindlers Liste" angelaufen war, mal das Ortsschild geschickt. Es hängt heute in meinem Büro - ein großes, gelbes Schild mit schwarzen Buchstaben - SPIELBERG. Was ich damit sagen will: Ich hatte schon immer eine Affinität zur deutschsprachigen Kultur und zu Deutschland. Ich sage Ihnen jetzt mal was: Nachdem "Schindlers Liste" in Deutschland angelaufen war, haben die Schulen in Bayern den Unterricht um einen Kurs für Toleranz erweitert. Ich fand das überwältigend. Später hat Deutschland, haben viele deutsche Unternehmen meine Shoah Foundation unterstützt.

Ihre Stiftung, die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden dokumentiert hat.

Spielberg: Ja, unser Europa-Büro hat seinen Sitz in Berlin. Ich erinnere mich noch gut an die Jahre nach dem Mauerfall. Wo ich auch hinsah, überall waren Kräne, die die Stadt neu zu modellieren und zusammenzusetzen schienen.

Das klingt eher so, als würden Sie gerade die gigantischen Roboter aus Ihren Transformer-Filmen beschreiben, die ständig Ihr Aussehen verändern.

Spielberg: Sie sagen es. Berlin ist für mich so eine Art Transformer-City. Berlin war der richtige Platz für uns. Wir waren damals gerade dabei, die Shoah Foundation zu einer weltweiten Initiative auszubauen. Wir wollten die Überlebenden des Holocaust, die rund um den Globus verstreut lebten, dazu bewegen, ihre Geschichte, ihre Erinnerungen auf Film zu bannen. Damit sie nicht verloren gehen.

Sie haben oft darauf hingewiesen, Ihre Stiftung habe 52 000 Überlebende in 56 Ländern interviewt. Das klingt nach einer Art Abschluss. Lässt sich diese Erinnerungsarbeit abschließen?

Spielberg: Nein. Die Arbeit der Stiftung wird nie abgeschlossen sein. Es geht jetzt weiter, auf anderen Ebenen. Ich möchte beispielsweise erreichen, dass die Geschichte der Shoah und ihrer Überlebenden mehr Bedeutung als bisher bekommt. Dass sie in den Schulen in Fächern wie Sozialwissenschaften gelehrt wird - nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern. Ich möchte darauf hinwirken, dass dies künftig Pflichtfächer sind, die obligatorisch sind, bevor du einen Highschool-Abschluss machen kannst. Dafür setze ich mich mit viel Engagement ein.

Sie wurden 1998 für Ihre Auseinandersetzung mit dem Holocaust mit dem Bundesverdienstkreuz im Schloss Bellevue ausgezeichnet. Was empfanden Sie in diesem Moment?

Spielberg: Stolz. Ich war sehr stolz. Ich empfand das als große Ehre. Zugleich war ich von Demut erfüllt. Ich bin bis heute sehr stolz auf diese Auszeichnung.

Ihr Vater war während des Zweiten Weltkrieges Pilot bei der US-Luftwaffe. Wie hat er Ihre Sicht auf Deutschland, auf den Holocaust und den Krieg geprägt?

Spielberg: Mein Vater hat im Pazifik, in Burma, gegen die Japaner gekämpft. Er hat oft mit mir über seine Erlebnisse gesprochen. Er ist in der Hinsicht weniger nachsichtig als ich, er kann weniger als ich vergeben. Und er hat immer noch einen Groll auf Deutschland. Mir selbst ging das nie so, und auch meinen drei Schwestern nicht. Wir haben nie geglaubt, dass man die Schuld der Eltern auf die Kinder übertragen kann. Niemals. Ich habe 2007 einen Dokumentarfilm zu diesem Thema mit angeschoben, er hieß "Inheritance". Es begann damit, dass wir in Erfahrung bringen wollten, ob Monika Hertwig, die Tochter des Kommandanten des Konzentrationslagers Plaszow bei Krakau, Amon Göth, bereit wäre mit uns zu sprechen.

Göth hatte mindestens 500 Menschen eigenhändig ermordet. In Ihrem Film "Schindlers Liste" wird er von Ralph Fiennes gespielt.

Spielberg: Ja. Wir wollten herausfinden, ob seine Tochter überhaupt bereit war, mit uns darüber zu sprechen.

Monika Hertwig wurde 1945, nach der Hinrichtung von Amon Göth, geboren. Sie wusste nicht, wer ihr Vater war - bis sie "Schindlers Liste" sah. Sie selbst hat später über die Fixierung der Gesellschaft auf NS-Tätergeschichten geklagt. Was hat Sie bewogen, die Geschichte eines "Täterkindes" zu erzählen?

Spielberg: Ich habe diesen Film ja nur mit gesponsert, Regie führte James Moll, der zuvor schon mit dem Dokumentarfilm "The Last Days" großartige Arbeit geleistet hatte, in dem er fünf Holocaust-Überlebende ihre Geschichte erzählen lässt. Mich interessierte Monika Hertwigs Sicht auf ihren Vater. Mich interessierte, wie seine schrecklichen Taten das Leben seiner Nachfahren vergiftet haben. Und wie sie versuchen, Frieden in dieser Welt zu finden. Der Film ist eine Dokumentation darüber, wie sich das Gift der Nazi-Generation ausgebreitet hat bis in die nachfolgende Generation. Und wie sie ihr Leben lang versucht, gegen das Gift anzukämpfen.

Mr. Spielberg, Sie haben auch deutsche Schulen besucht, um dort über den Holocaust zu sprechen. Das ist eine andere Rolle, als vor Film-Studenten über Story-Boards, Budgets und grenzenlose Fantasie zu reden.

Spielberg: Ja, wenn ich in Schulen oder Universitäten über den Holocaust rede, bin ich Botschafter meiner Stiftung. Und ich fühle mich sehr wohl in dieser Rolle. Die Shoah Foundation hat mir gezeigt, wie ich einen Beitrag zum besseren Miteinanderumgehen leisten kann. Diese Arbeit gehört dazu, ist etwas anderes als über politische Botschaften zu sprechen, die in meinen Filmen enthalten sind. Diese Stiftung ist die beste Arbeit meines Lebens.

Vor drei Jahren haben Sie das Vorwort zu einem Sachbuch geschrieben, das versucht, den Holocaust jungen Lesern zu erklären. Wie erklärt man Kindern, dass es so etwas wie Massenmord gibt? Haben Sie Kinder?

Spielberg: Ja, drei. Der älteste ist neun Jahre alt, womöglich noch ein bisschen zu jung für das Buch. Für einen Neunjährigen ist es vermutlich ein bisschen zu früh. Ich bekam auf dieses Buch durchweg positive Reaktionen. Wobei es immer wieder aufs Neue schwer ist, den Massenmord an den Juden in Worte zu fassen. Aber das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Dieses Buch hat mich deshalb fasziniert, weil es einen Kontrapunkt setzt zu all den anderen Werten, die sonst in Kinderbüchern vermittelt werden. Warum nicht Jugendlichen den Holocaust erklären - verbunden mit der Botschaft, dass Toleranz ein hohes Gut ist. So können junge Lesern sofort einen Bezug zu ihrem unmittelbaren Umfeld herstellen.

Mr. Spielberg, Ihre Filme "Schindlers Liste" und vor allem "München", der vom Attentat auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 erzählt, wurden kontrovers diskutiert. "Schindlers Liste" wurde zum Anlass genommen, über die Formen der Erinnerungskultur zu debattieren. Bei "München" mussten Sie sich vorwerfen lassen, Sie seien ein blinder Pazifist, weil sie versuchten, auch die Beweggründe der Palästinenser darzustellen. Was haben Sie aus diesen Debatten über Ihre Filme gelernt?

Spielberg: Ich stimme mit den Kritikern noch immer nicht überein. Mit diesen Beanstandungen meiner moralischen Wertvorstellungen. Die Tatsache, dass mich diese Kritiker daran hindern wollten, in "München" auch der anderen Seite eine Stimme zu geben - das ist es, was in unserer Welt heute falsch läuft.

Constantin Costa-Gavras, der Altmeister des politischen Films, hat Ihnen kürzlich am Ende einer Podiumsdiskussion vor französischen Film-Studenten ein ungewöhnliches Kompliment gemacht. Er sagte Ihnen, ungeachtet aller Debatten würden Sie vor allem immer wieder aufs Neue beweisen, dass man Menschen mit Filmen zum Staunen bringen kann. Da waren selbst Sie für einen Moment sprachlos.

Spielberg: Und das bin ich immer noch. Und jeder Kommentar von mir dazu würde dieses schöne Statement zerstören.