Stadtgottesacker in Halle Stadtgottesacker in Halle: Wo der Vater der deutschen Aufklärung begraben ist

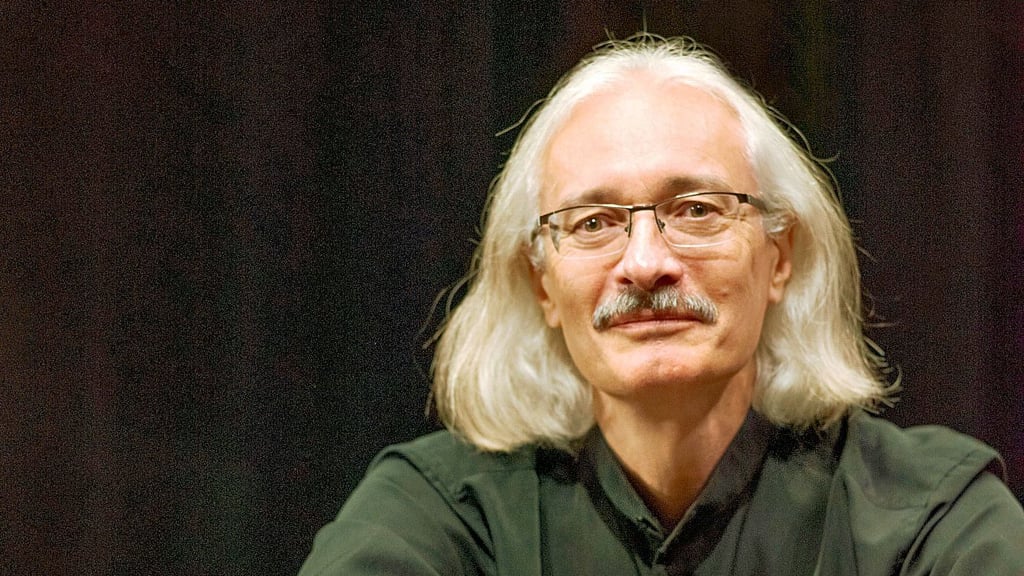

Halle/dpa. - An dieser Stelle ist der Jurist und Philosoph Christian Thomasius (1655-1728) begraben. Golter hat den Reliefschmuck, eine starke Ranke, die von Spiralen und pfeilartigen Gebilden umgeben ist, für die Grabstätte des Gelehrten gefertigt. Der Entwurf dafür stammt von dem bekannten halleschen Künstler Bernd Göbel. «Ich wollte etwas schaffen, das die Person Thomasius' versinnbildlicht», sagt der an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein lehrende Professor.

So symbolisiere der 1655 in Leipzig geborene «Vater der deutschen Aufklärung», wie Thomasius auch genannt wird, die Ranke, die sich gegen Widerstände durchsetzt. Der Jurist, der zunächst in Leipzig wirkte, und 1690 an die Universität nach Halle kam, setzte sich laut Experten in seinen mehr als 300 Schriften auch mit brisantenrechtspolitischen Themen auseinander. So stritt er für dieAbschaffung der Hexenprozesse und der Folter. 1710 wurde Thomasiuszum Direktor der halleschen Universität berufen. «Das Gute siegt, isteine Botschaft, die sich für mich mit dieser großen historischenGestalt verbindet», sagt Göbel.

Der Stadtgottesacker wurde ab 1557 nach dem Vorbild deritalienischen Camposanto-Anlagen errichtet. «Das ist eine inMitteldeutschland einzigartige Anlage», berichtet Anja Tietz,Gebietskonservatorin beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologiein Halle. Der geschlossene vierflüglige Arkadengang mit 94 Bögen unddie prachtvolle Gestaltung der historischen Grabstätten zeichnetendiesen nahe der Innenstadt gelegenen Friedhof aus. BerühmtePersönlichkeiten wie der Gründer der historischen Schulstadt derFranckeschen Stiftungen in Halle, der Theologe August Hermann Francke(1663-1727), und Verwandte des in Halle geborenen Komponisten GeorgFriedrich Händel (16851759) sind hier begraben.

Die häufig verwendete Bezeichnung Camposanto (heilige Erde) fürden Stadtgottesacker stamme allerdings nicht aus der Zeit als der Friedhof angelegt wurde. «Der Begriff wird erst seit Ende des 19. Jahrhunderts verwendet», sagt die Kunsthistorikerin Tietz, die diesen Friedhofstyp erforscht. Der Grund für die Bezeichnung sei die inzwischen unter Wissenschaftlern umstrittene Vermutung, als Vorbild für den halleschen Stadtgottesacker mit seiner Arkadenanlage habe der Friedhof in Pisa neben dem Dom gedient. Ursprünglich sei der Begriffdort wegen der Erde verwendet worden, die der Legende nach ausJerusalem geholt wurde, damit sich die Pisaer in heiliger Erdebegraben lassen. Erst später sei dies in einen architektonischenZusammenhang gestellt worden.

Neben dem Stadtgottesacker wurden ab der ersten Hälfte des 16.Jahrhunderts auch andernorts Begräbnisplätze mit einer ähnlichenArchitektur angelegt, so beispielsweise in der Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) und im thüringischen Buttstädt «Die Arkaden waren überall ein privilegierter Begräbnisort, den nur die Oberschicht bezahlen konnte», sagt Tietz. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel der Stadtgottesacker in Halle zunehmend. Mit der Wende wurde der Verein Bauhütte Stadtgottesacker gegründet, deren Mitglieder die Restaurierung des historischen Areals vorantrieben.

«Der Zustand des Stadtgottesackers war katastrophal. Mehr als ein Drittel der Grüfte war vernichtet», sagt der Mitbegründer des Vereins, Peter Dahlmeier. Die teuren Restaurierungsarbeiten kamen auch Dank privater Spenden voran. Bis 2009 sollen fünf weitere Grabbögen an der Westseite des Stadtgottesackers mit Reliefs vervollständigt werden, blickt er voraus.