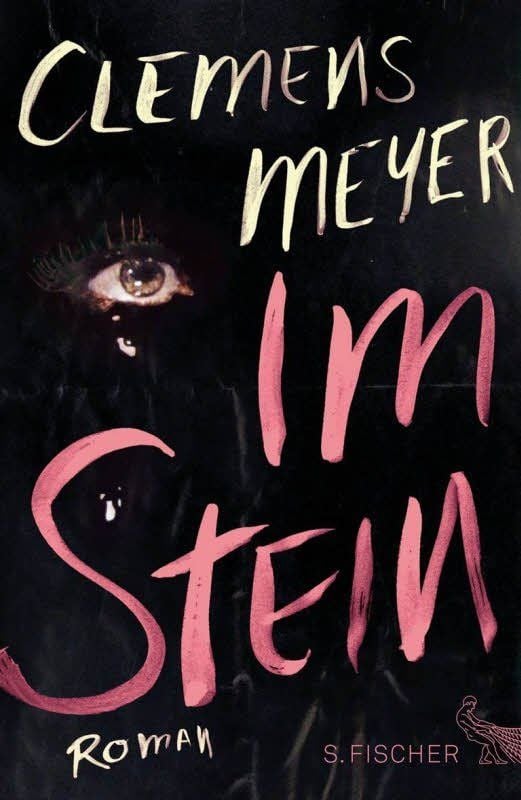

Roman von Clemens Meyer Roman von Clemens Meyer: Über das mitteldeutsche Sexgewerbe

halle/MZ - Die Zeiten ändern sich. Die Russen, die Türken, mafia-artige Banden: Alle drängen auf den Rotlichtmarkt, der im Jahrestakt seine Geschäftsmodelle wechselt. FKK-Clubs, Nobel-Bordelle, Laufhäuser, Riesenpuffs von jungen Investmenttypen. Klar, „Aktie Rot läuft irgendwie immer.“ Schwer nur, als Unternehmer da mitzuhalten. Und bei Trost zu bleiben.

So lässt Clemens Meyer in seinem neuen Roman einen Zuhälter alter Schule Trübsal blasen. Der sitzt in einem der Zimmer, die er an die Frauen vermietet, die als Huren ihr Geld verdienen, und sinniert halbwegs geradeaus drauflos. „Wir sind die Vermieter der Nacht, haben wir Blut an den Händen?“ Nein. „Nicht mehr und nicht weniger als jeder andere, der sich durch irgendeinen Markt bewegt.“ Der Oberbürgermeister, der Oberbulle oder sonst einer, der zu der einen Handvoll Leute gehört, die jeweils eine Stadt tatsächlich regieren. Der launige Lude soll sich als Manager begreifen, weil das plötzlich alle tun, Zuhälter neuen Typs. Während ihm ein transsexueller „Ladyboy“ den nackten Rücken streichelt, blickt der Kerl in der Krise hinaus in die Nacht. Auf das kalte helle Herz Mitteldeutschlands.

Filmreif, was er sieht. Das Industrierevier im Cinemascope-Format. „Drüben, bei den Gewerbegebieten, wo der Nachthimmel bläulich schimmert, sind das die nächtlichen Raffinerien?, diese Fabriken, groß wie kleine Städte und immer erleuchtet und immer in Rauch und Flammen“. Das kennt er doch. „Früher arbeiteten dort Tausende, auch einige meiner Freunde, Bekannte, um die dreißig Jahre her, jetzt natürlich kaum noch Flammen und Rauch und Gifte in der Luft, aber ein modernes Gleißen und Leuchten, dass einem die Augen weh tun, wenn man in der Nacht an diesen stählernen gläsernen Anlagen vorbeikommt.“

Das muss unser Mann ab und an. Im Schlagschatten der Industrieanlagen schieben für ihn „drei Objekte Nachtschicht“. Einsatz in vier mietbaren Wänden „für die Ruhelosen, die Wanderer, die Notgeilen, die Alkoholgeilen“, für die Streichler, die Schmeichler, die Ungehobelten, die Irren. Kurzum für das komplette Personal, das in Meyers fast 600 Seiten starken Roman irgendwann hör- und sichtbar wird.

Auf seine Art ein Betriebsroman, der das Sexgewerbe mit fast soziologischer Langmut erfasst. Was man bislang vor allem auf den Gesellschaftsseiten der Zeitungen fand, hebt Meyer mit beiden Händen aus der Journalisten- in die Kunstprosa herüber. Zahlen, Ereignisse, Abkürzungen (für sexuelle Dienstleistungen, die man wie eine Fremdsprache lernen muss, lustige Kürzel darunter, die man aber auch sofort wieder vergisst), sogar das Prostitutionsgesetz von 2001 wird zitiert. Es geht hier mit Ernst zur Sache. Zu dem, was Huren fühlen, Zuhälter denken, Kunden erleben - und so ungefähr fort. Das alles hat Meyer erfahren, gehört, gelesen und widmet es nun in Belletristik um - mit einem Fleiß, der über weite Strecken an Mutwillen grenzt.

„Im Stein“ heißt der Roman, was man nicht wörtlich nehmen kann. Ja, nicht einmal auf eine schlüssige Weise metaphorisch. Möglich, dass der Titel auf die seelische, persönliche und gesellschaftliche Lage der Opfer und Täter im Rotlicht anspielen will. Oder ganz räumlich: auf die Stadt aus Stein, dieses mitteldeutsche „Eden City“, das Attribute von Leipzig und Halle, Dresden und Chemnitz aufweist. Der Stein, das können die Kammern unter dem abgetragenen Galvanowerk sein, eine Hilbig-hafte Szenerie, die zu den eindrücklichsten Erfindungen des Buches gehört. Der Stein, das kann aber auch das Gewicht meinen, mit dem dieses Buch dem Leser schon nach wenigen Seiten in den Händen liegt.

Dieser Roman ist das vierte Buch des gebürtigen Hallensers, der in Leipzig aufwuchs, wo er heute lebt. Nach dem großen Debüt „Als wir träumten“, erschienen die Erzählungen „Die Nacht, die Lichter“ und das Tagebuch „Gewalten“. Der heute 35-Jährige behauptete sich als ein eigenständig-eigensinniger Chronist der gesellschaftlichen Randlagen. Allein, wer an den sinnfälligen und auch erzählerisch suggestiven Storys seine Freude hatte, der reibt sich nun die Augen.

Eine Handlung bietet Meyer nicht. Statt dessen präsentiert er ein längliches, in sich redundantes Setting an Figuren und Themen, dessen Kapitel wie unverbundenen aufeinander folgen. Zwei, drei Motive gibt es, die im Vollzug der Kapitel wiederkehren, sich aber verlieren wie die Nadel im Heuhaufen.

Wie konnte das passieren? Statt auf Storys, die sich zu einem großen Text verweben, setzt Meyer durchweg auf Monologe. Und das kommt genauso. Es wird drauflosgefabelt als lebten wir in den redseligen 70er Jahren. Los geht es mit einer schneewittchengleichen Hure, die über ihren Alltag nachsinnt („Wenn es Abend wird, stehe ich am Fenster“), es kommen zu Wort: der alte westdeutsche, der neue ostdeutsche Zuhälter, der Polizist, der hier buchstäblich mit unter der Decke steckt, ein Vater, der seine im Milieu verloren gegangene minderjährige Tochter sucht. Jeder Monolog dauert jeweils rund 20 Seiten, könnte aber auch 40 dauern - oder nur fünf. Die dramaturgischen Bögen sind zu lang, die Sprache kunstlos, die Kapitel in Gestalt und Gehalt ungleichwertig.

Was möglich gewesen wäre, zeigen einige Partien. Das Überblenden von neudeutscher mit ostdeutscher Vorvergangenheit, als der Zuhälter Hans von seinem Stahlarbeiter-Vater träumt. Das Ineinanderschneiden von Comic- und Alltagsbildern, mit dem ein Mädchen die brutalen Zumutungen des Bordellalltags abzuwehren sucht. Aber alles das bleibt äußerlich im großen Gemurmel. Immer wieder stellt sich die Frage, was der Autor eigentlich erfahren will, was der Journalismus nicht schon weiß. Welche Fragen ihn umtreiben. Clemens Meyer hat einen Stoff, aber kein Thema. Und der Stoff spricht nicht mit dem Künstler in ihm - er schreibt nur mit.

Clemens Meyer liest aus „Im Stein“: Thalia Buchhandlung, Halle, Marktplatz 3, am 15.10. um 20.15 Uhr