Ausstellung zum Plattenlabel Amiga Plattenlabel Amiga: Ausstellung in Bernburg

Bernburg - Zu diesem Thema fällt jedem etwas ein, wenn er denn im Osten Deutschlands groß geworden ist: Amiga, der staatliche Unterhaltungsriese mit der Lizenz für DDR-Tanzmusik, Schlager, wohlsortierten (und zensierten) Rock - und gelegentliche Westimporte. Vor 70 Jahren gegründet als Ableger des von dem legendären Brecht-Sänger Ernst Busch gegründeten Musikverlags Lied der Zeit Schallplatten-Gesellschaft mbH, Berlin, ging die Firma 1954 unter die Fahne des staatlichen Tonträgerproduzenten VEB Deutsche Schallplatten Berlin.

Zu dem gehörte auch die Klassiksparte Eterna. Amiga hingegen war für Geselligkeit und frohes Jugendleben zuständig. Das war dem Staat wichtig, Brot und Spiele helfen immer wirtschaften. Erst recht, wenn die Zeiten mal nicht so rosig sind. Und das war in der DDR häufig der Fall.

DDR-Plattenfirma Amiga: Ausstellung zu den Schalplatten in Bernburg geplant

Nun kümmert sich Torsten Sielmon vom Museum Schloss Bernburg um eine Ausstellung zur Geschichte von Amiga, die am 14. Oktober eröffnet werden und bis zum 28. Januar 2018 laufen soll. „Mythos und Kult des ersten deutschen Schallplatten-Labels!“ verspricht das Plakat. Ein weites Feld ist zu beackern, Anregungen und auch das Angebot von Leihgaben sind dem Ausstellungsmacher immer noch willkommen.

Über mangelndes Interesse wird die Schau vermutlich nicht zu klagen haben, ein bisschen Nostalgie lebt ja in jedem von uns. Und gerade beim Thema Amiga purzeln die persönlichen Erinnerungen wie reife Äpfel vom Baum. Der Verfasser dieses Beitrages zum Beispiel erinnert sich noch genau, welche seine erste Amiga-Platten waren.

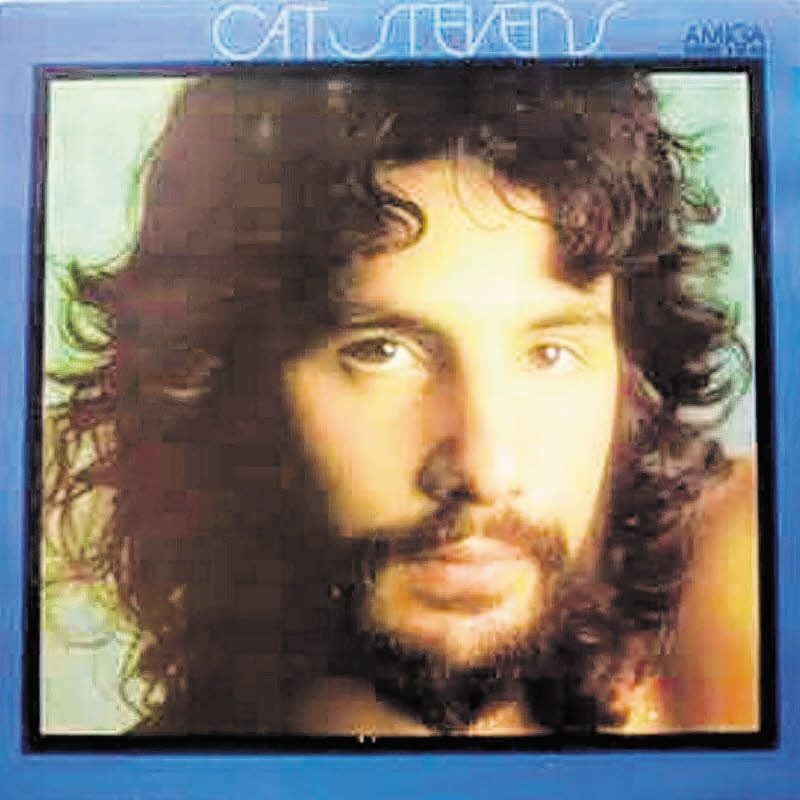

Als Kind ist es eine Scheibe von Mireille Mathieu gewesen, die sein Herz höher schlagen ließ. Und als Student, 1976 oder 1977 muss das geschehen sein, erwarb er eine Platte von Cat Stevens, der sich bald darauf in Yusuf Islam umbenannte, um seine Verbundenheit zur neuen Religion unter Beweis zu stellen.

Letzterer Kauf, es ging um eine sogenannte Lizenzplatte, verlief im Übrigen völlig gegen den üblichen Strich. Tonträger von Künstlern aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, wie man als Ossi zum Westen sagen sollte, waren rar und begehrt.

Diese Schallplatten gehörten zur sogenannten Bückware, die nur unter den Ladentischen lag oder gleich an gute Bekannte vertickt wurde, von denen man im Gegenzug vielleicht ein paar Fliesen oder ein Ersatzteil für den Trabant zu bekommen hoffte.

Nicht so in diesem Fall: Als der Kunde den Laden seines Vertrauens in Leipzig-Lindenau betrat, war just ein Stapel Cat-Stevens-Scheiben auf die Theke gepackt worden, gegen die Zahlung von 16,10 Mark der DDR durfte er den erbeuteten Schatz überglücklich mitnehmen. Und das, obwohl er damals noch gar keinen eigenen Plattenspieler besaß.

Darüber wird die Generation Spotify nur lächeln können. Heute kommt die Musik aus dem Smartphone und rauscht durch hübsche Ohrstöpsel direkt ins Hirn des Verbrauchers. Manche der zumeist jungen Menschen lächeln so glücklich dabei, dass man tatsächlich gern wüsste, was sie da hören. Überraschungen nicht ausgeschlossen: Unlängst nahm ein verzückt wippender Mann von Anfang Zwanzig kurz die Kopfhörer ab - und siehe, „Live Rust“ von Neil Young schepperte über den Bahnsteig. Uralte Ware von 1979, aber immer noch ganz frisch.

Ausstellung über DDR-Plattenfirma Amiga will Bekanntes und Unbekanntes über die Schalplatten zeigen

Torsten Sielmon, der Bernburger Museumsmann, will das Bekannte - aber auch das Unbekannte zeigen in seiner Ausstellung. Also auch Ereignisse, die Amiga selbst so nicht dokumentiert hat. Dafür ist Sielmon viel unterwegs gewesen, zuletzt beim Norddeutschen Rundfunk. Dort, genauer gesagt bei Radio Bremen, hatten die Puhdys, die Vorzeige-Kapelle des Ostens, im Februar 1977 den ersten Auftritt im Westfernsehen.

Nicht bei allen Ost-Künstlern lief das Geschäft freilich so reibungslos, auch im eigenen Ländle nicht. Da mussten sich die Bands schon mal anstellen wie am Gemüseladen nach der Bananenlieferung, bis es endlich zu einer Langspielplatte reichte.

Wer politisch nicht auf Kurs lag, den hat das gut gestaffelte System aus mahnenden Zeigefingern und knallharter Zensur auf der Strecke zwischen obligatorischer Einstufung als Berufsmusiker, Radio- und Fernsehpräsenz und Plattenvertrag schon auf Kurs zu bringen versucht. Oft mit Erfolg.

Einer, der den Kompromiss lange und mit Zähneknirschen gelebt hat, ist André Herzberg, das Gesicht und die Stimme der Band Pankow. Die hatte es auch nicht leicht im sozialistischen Leben, aber sie war wenigstens nicht verboten. Später, in einem MZ-Interview anlässlich seines 60. Geburtstags am 28. Dezember 2015, hat Herzberg eingeräumt, die Rockmusiker der DDR hätten schon ein bisschen mutiger sein dürfen als sie es waren.

Vor 20 Jahren, als Amiga eine Party zum 50. schmiss, hat Herzberg seinem Frust dann freien Lauf gelassen: Er warf René Büttner, dem langjährigen Chef der Firma, medienwirksam eine Torte ins Gesicht - obendrein eine, die er gar nicht selbst gekauft hatte, sondern ein Gastgeschenk, wie Abini Zöllner damals süffisant in der Berliner Zeitung berichtete.

Da war bei Herzberg wohl auch die eigene Hybris im Spiel, bei allem berechtigten Zorn auf die Schaukelpolitik der Plattenfirma, die keine Widerstandsorganisation, sondern Teil des Staates DDR war und seinen Regeln folgte.

Was gelegentliche Erscheinungen von Courage nicht ausschloss - oder auch nur Zeichen der Einsicht in die Realität, die auf den Straßen und in den Herzen der ostdeutschen Republik eine andere war als jene, von der Erich Honecker & Co. in ihrem SED-Parteiapparat träumten.

Jörg Stempel, der Büttner als Label-Chef beerbte und auch die Bernburger Ausstellung unterstützt, hat den früheren Boss in Schutz genommen. Büttner habe eben auch vieles möglich gemacht. So kann man das sehen.

Platten von Silly und Tamara Danz fallen einem ein, ebenso „Casablanca“ von City - mit wagemutigen Songs, erschienen 1987. In „z.B. Susann“ heißt es: „Da ging die erste große Liebe vom Frühling bis in den August. In Berlin.“ Das hat jeder Ostler verstanden. Und zwei Jahre später war die Mauer dann endlich weg. (mz)