Nachruf auf Leonard Cohen Leonard Cohen: So long, Leonard

Köln - "Marianne", schrieb Leonard Cohen seiner ehemaligen Geliebten Marianne Ihlen, die im fernen Norwegen im Sterben lag. Er hatte sie 1960 auf der griechischen Insel Hydra kennengelernt, dem ersten von vielen Exilen. Der junge, jüdische Kanadier arbeitete dort an seinem dritten Gedichtband, "Blumen für Hitler", verfasste seine ersten beiden Romane, die ihm den Ruf eines wiedergeborenen James Joyce einbringen sollten. Doch als die schöne Marianne ihn verließ, widmete der Schriftsteller ihr ein Lied, "So Long, Marianne".

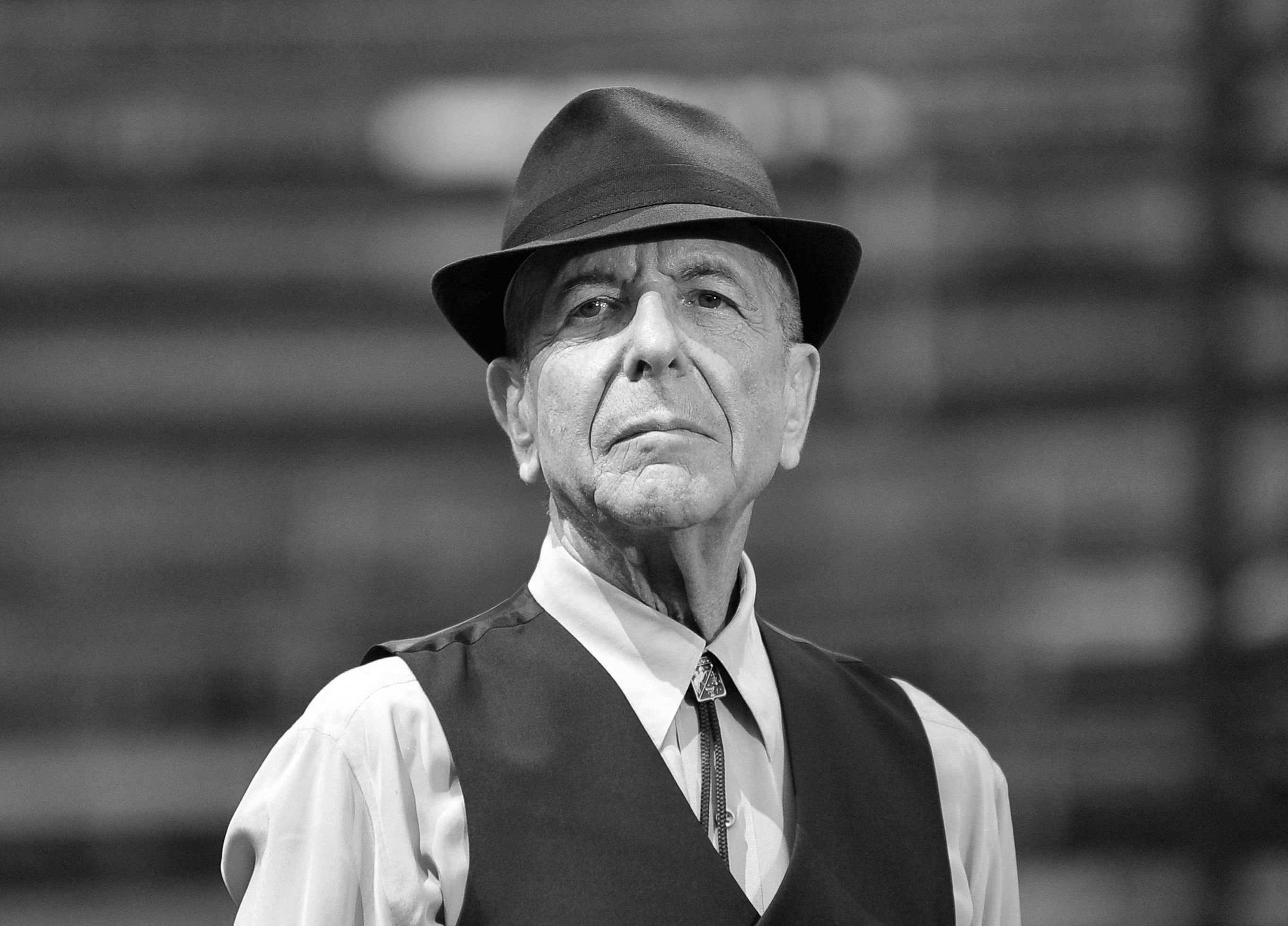

"Marianne", schrieb Cohen Jahrzehnte später, "unsere Körper fangen langsam an, zu vergehen und ich denke, dass ich dir bald folgen werde. Weißt Du, ich bin Dir so nah, wenn Du einfach deine Hand ausstreckst, wirst Du meine erreichen." Das war im Sommer. Nun hat Leonard Cohen sein Versprechen wahr gemacht. Der Dichter und Romancier, Wüstling und Gottsucher, Lebemann und Mönch, der warmherzigste aller Zyniker, in den 1970ern als "Meister der erotischen Verzweiflung" beworben, der lächelnde Weise mit der besten Bassstimme aller Nicht-Sänger ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Drei Wochen vor seinem Tod hatte Cohen sein letztes Album veröffentlicht, "You Want It Darker", ein grimmiges, lebenskluges, wunderschönes Requiem. "Ich bin bereit, mein Gott", hatte sich der Sänger im Titelsong anempfohlen, dabei aber ein ungeschöntes Porträt seines Gott gezeichnet: "Millionen von Kerzen sind abgebrannt für die Rettung, die nie kam, Du willst es dunkler."

Von allen Ikonen, welche die Popmusik in ihrer großen Blütezeit in den 1960er Jahren hervorbrachte, war Leonard Cohen, Sohn eines Montrealer Textilhändlers und einer Rabbi-Tochter, die Unwahrscheinlichste. Längst als Schriftsteller etabliert, debütierte er im hohen Pop-Alter von 33 Jahren als Singer-Songwriter. "Songs of Leonard Cohen", im Dezember 1967 veröffentlicht, ist das winterliche Gegenstück zum Sommer der Liebe.

"Songs of Leonard Cohen" wurde zum Kult-Hit

Cohen hatte, frustriert vom Leben des armen Poeten, die Mittsechziger im Umfeld von Andy Warhols schriller Factory-Szene verbracht, und dabei vielleicht von der eindringlich dröhnenden deutschen Chanteuse Nico gelernt, wie man auch ohne großen Stimmumfang das Publikum zum Zuhören verführen kann. Es war dann aber die Folk-Sängerin Judy Collins, die Cohens wahres Talent erkannte, und seine frühen Songs wie "Suzanne" aufnahm. Schließlich gab ihm John C. Hammond, der Mann der den jungen Bob Dylan seinen ersten Plattenvertrag gegeben hatte, eine Chance. "Songs of Leonard Cohen" wurde zum Kult-Hit.

Der spätberufene Musiker jedoch, unzufrieden mit der opulenten Produktion seines Erstlings, zog nach Nashville auf der Suche nach einem kargeren, intimeren Sound. Alben wie "Songs from a Room" und "Songs of Love and Hate", Songs wie "Bird on the Wire" und "Famous Blue Raincoat" erfüllten die Rückzugsräume der 70er, wohlige Katergesänge für den endlos langen Morgen nach der großen Sixties-Party: Rotwein, Käse, Cohen. Doch der Sänger ließ sich nicht von einem Jahrzehnt definieren. In den 80ern überraschte er zuerst als Gaststar einer "Miami Vice"-Folge und dann mit dem Album "I'm Your Man", auf dem er zu dünnen Synthieklängen mit nachgedunkelter Stimme ironische Weisheiten zum Besten gab, tiefpessimistisch und hochkomisch zugleich. Auf dem Cover zeigte sich Cohen eine Banane verspeisend. Das Album wurde sein größter Erfolg, sein größter aber sollte noch folgen, auch wenn das zuerst niemand mitbekam. Außer dem Velvet-Underground-Veteranen und Factory-Überlebenden John Cale. Der coverte als erster ein vielstrophiges Lied (an die 80 sollen existieren), das Cohen 1984 veröffentlicht hatte, ohne weiteres Aufsehen zu erzeugen: "Hallelujah". Jeff Buckley coverte John Cale, Rufus Wainwright coverte Jeff Buckley für den Soundtrack zum Animationsfilm "Shrek", und dann coverte mehr oder weniger jeder "Hallelujah".

Betrügerische Managerin

Und Cohens bittere, bibelzitierende Ballade von sexueller Hörigkeit und frustrierter Suche nach dem Schöpfer, der die Qualen der Liebe zu verantworten hat, wurde zur größten Hymne unserer Zeit umgedeutet, in etlichen Casting-Shows mit glühenden Wangen zersungen. Ihr Autor aber hatte mit schweren Depressionen zu kämpfen und sich in einem buddhistischen Kloster in den kalifornischen San Gabriel Mountains zurückgezogen.

Erst im neuen Jahrtausend kehrte Cohen wieder in ein Aufnahmestudio zurück. Den größten Triumph seiner späten Jahren hat er aber einer betrügerischen Managerin zu verdanken, die ihn um einen Großteil seiner Ersparnisse gebracht hatte. Zögerlich raffte sich ein fast bankrotter, schon hochbetagter Cohen zu einer langen Welttournee auf, und wurde, als Dichter der Einsamkeit, des Liebesleids, der Verzweiflung, des menschlichen Dramas schlechthin, von Millionen von Menschen gefeiert. So long, Leonard.