Leipziger "Betonpionier" Max Pommer Leipziger "Betonpionier" Max Pommer: Bauen nach Patent

Leipzig - Der Name des Architekten und Bauunternehmers Max Pommer (1847-1915) hat immer noch Klang im Leipziger Baugewerbe, darüber hinaus aber eher indirekt über seinen wichtigsten Auftraggeber, den Verleger und Erben des Bibliographischen Instituts, Herrmann J. Meyer. Für den Verleger von solch bildungsbürgerlicher Grundausstattung wie dem „Konversationslexikon“, der „Bibliothek deutscher Klassiker“, „Brehms Tierleben“ und dem „Duden“ baute er zwei großbürgerliche Villen und profitierte von dessen sozialreformerischer Ader, denn er war maßgeblich am Bauprogramm der „Meyerschen Häuser“ beteiligt.

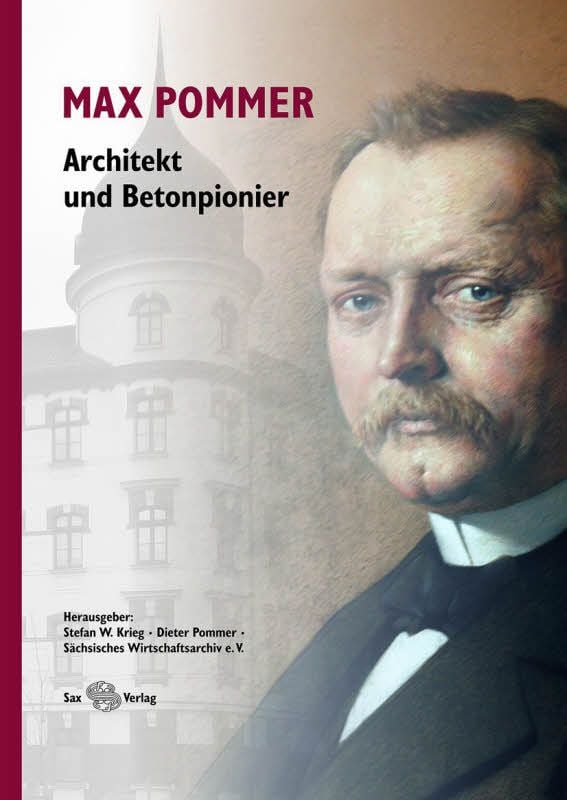

Diese imposanten Karrees von einstmals vorbildhaften „Arbeiterwohnungen“ in Eutritzsch, Reudnitz und Kleinzschocher stehen in denkwürdigem Kontrast zu Pommers zahlreichen herrschaftlich-opulenten Villen, die er für das Leipziger Großbürgertum entwarf, allen voran die Bankiersvilla Sieskind in der Wächterstraße oder die für Meyer in der heutigen Käthe-Kollwitz-Straße. Nun ist ein Buch über Pommer erschienen, das die Kenntnis über den Architekten um eine weniger bekannte Facette erweitert: den Betonpionier.

Dahinter verbirgt sich freilich auch ein geschäftliches Interesse, denn für dieses Kapitel verantwortlich ist der Ko-Autor Dieter Pommer, ein Urenkel Max Pommers sowie Inhaber des betrieblichen Erbes, der Leipziger Pommer Spezialbetonbau GmbH. Herausgekommen ist aber weit mehr als eine Familien- und Werkschronik. Pommer jr. steigt tief in die Quellen ein, und die Historiker Stefan W. Krieg, Thomas Adam und Anett Müller runden den wissenschaftlichen Ertrag mit Aufsätzen zur Architektur, Sozial- und Stadtgeschichte ab.

Leipzig wurde dank Pommer zu einem frühen Schauplatz von Experimenten mit dem Eisenbetonbau. Der Architekt war auf das „Systèm Hennebique“ gestoßen und erwarb eine Konzession vom Pariser Bauunternehmer Francois Hennebique für dessen patentiertes, universal einsetzbares Verfahren. Pommer nahm Kontakt auf und wurde 1898 zum alleinigen Vertreter der Methode in Sachsen. Die Chance zum ersten Einsatz kam mit dem Auftrag für ein Druckereigebäude. Weitere Betonkonstruktionen folgten mit einem Wohn- und Geschäftshaus am Brühl, einem Papierlager, einer Schule und alsbald auch Brücken und Bahnhöfen. Die Konstruktionsweise verbarg sich hinter dem üblichen klassizistischen Dekor.

Leider sind viele von Pommers Betonbauten zerstört. Bedauerlich daher, dass das Buch so kleinlich mit Fotos hantiert. Das Druckereigebäude in der Perthesstraße etwa muss mit einem doppelt briefmarkengroßen Bild auskommen. Auch ein Ausblick auf die Entwicklung der Betonbauästhetik hätte das Thema bereichert. Immerhin ist mit dem Buch Pommer wiederentdeckt als ein bedeutender Mitgestalter des Leipziger Stadtbilds. (mz)