Heißer "Summer of '69" Heißer "Summer of '69": Zwischen DDR und Woodstock - mit Liebe gegen Kanonen und Hass

Halle (Saale)/Berlin - Verdamp lang her, um mit Wolfgang Niedecken und BAP zu sprechen. Verdammt lang her, dieser „Summer of ’69“. Ein halbes Jahrhundert. Wenn der gleichnamige Heuler von Bryan Adams live oder aus der Konserve in den Partyzonen erklingt, gibt es feuchte Augen beim Publikum. Dieser Sommer ist ein besonderer gewesen. Einer, in dem alles möglich zu sein schien: Dass Liebe und Freundschaft stärker sind als Kanonen und Hass.

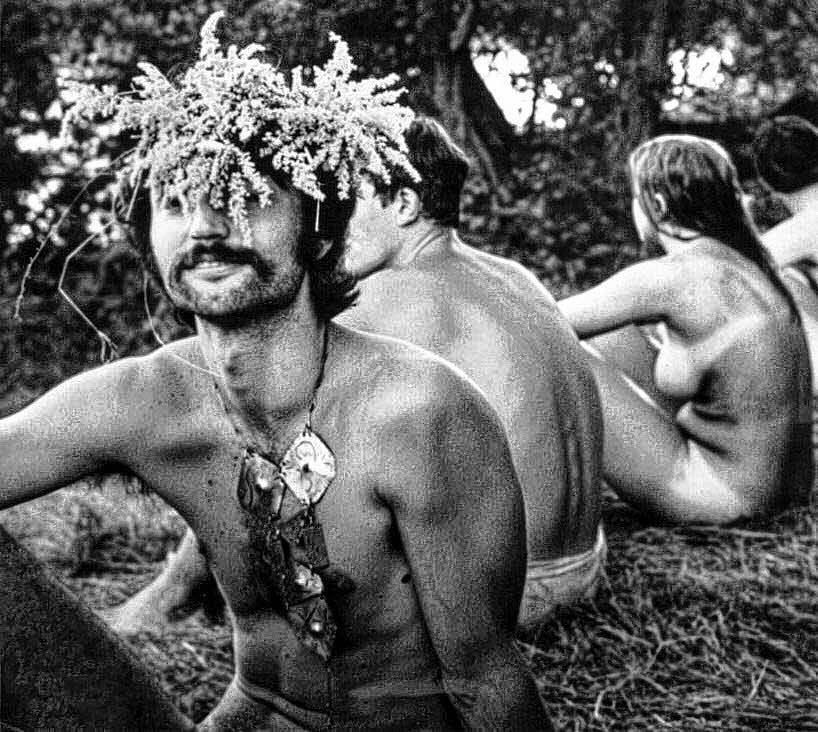

Ein großes, friedliches Fest würde stattfinden, angeführt von jungen Frauen und Männer mit lustigen Blumen im Haar. In San Francisco, Woodstock und überall auf der Welt. Ein Leben im Rhythmus, bei dem jeder mit muss.

Sommer 1969: Keine gute Zeit für Ulbricht, Staat und Einheitspartei

Da lag etwas Fröhliches, Verheißungsvolles in der Luft, dessen Ausläufer auch den bierernsten, reglementierten Osten nicht nur streifte, sondern tatsächlich erreichte - wenn auch mehr als sehnsüchtiges Bauchgrummeln pubertierender Jungsozialisten.

Den Funktionären von Staat und Einheitspartei war das weniger recht, überhaupt hatten sie keine gute Zeit in diesem Sommer 1969. Mit ihrer gelungenen Mondlandung hatten die Amerikaner, der altböse Klassenfeind, der kommunistischen Konkurrenz die Schau gestohlen. Und dass es schon seit den Unruhen von 1968 unter der Jugend nicht nur im Westen gärte, trug auch nicht zur Beruhigung von Stalins Erben bei, die eben den Prager Frühling erstickt hatten.

Zwar lehnten die kiffenden Rebellen und Blumenkinder des Westens sich speziell gegen den Vietnamkrieg und ihre Oberen auf - aber damit eben auch gegen überkommende Hierarchien und Machtgefüge in der Gesellschaft.

Kurios: DDR-Führung trug zur Verbreitung von „Beat-Musik“ bei

Das konnten Walter Ulbricht und seine Genossen nicht gut finden. Revolte hat immer das Zeug, einen Flächenbrand auszulösen. Zudem transportierten die Radiowellen die Musik zum Spiel auch nach Berlin und Bitterfeld. Und hatte nicht Ulbricht schon früh gewarnt vor dem Auswüchsen der „Beat-Musik“? Sein Satz darüber ist in die Geschichte eingegangen: „Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.“

Kurioserweise trug die DDR-Führung selbst zur Verbreitung solcher Musik bei. Der von der NVA in Ost-Berlin betriebene Deutsche Soldatensender, eine höchst geheime Kommandosache, würzte seine an die Soldaten der Bundeswehr gerichtete Propaganda mit flotten Songs des Westens. Damit köderte man allerdings auch die eigene Jugend, der das Hören dieses Mittelwellensenders eigentlich verboten war. Das hat aber wenig genützt.

Natürlich hörten wir den „Solli“ so oft es ging und waren stinksauer, wenn eines unserer Lieblingsstücke, „Atlantis“ von Donovan zum Beispiel, durch einen darüber plappernden Moderator vorzeitig beendet wurde.

Sommer 1969 in der DDR: Erich Honecker bereitete Sturz von Ulbricht vor

So ging er hin, der Sommer 1969. Das Festival in Woodstock sollte noch folgen, der August wurde heißer als der Juli. Und immer noch waren Ferien, lange, langweilige acht Wochen lang. Im Freibad suchten hungrige Blicke nach den schönsten Mädchen, aber mit 13 hattest du kaum eine Chance, bemerkt zu werden. Da blieb das kleine Kofferradio ein treuer Freund.

Was im ostdeutschen Lande geschah? Viel war es nicht. Und vieles bekamen wir gar nicht mit. In Berlin bastelten die Puhdys an ihrem Countdown, der dann im November in Freiberg über die Bühne ging. Mit nichts als Westmusik, weshalb Dieter Birr & Co. um ein Haar gleich verboten worden wären. Gleichfalls in Berlin und natürlich in Moskau bastelte Erich Honecker an seiner Karriere und bereitete den Sturz von Ulbricht vor. Der hatte zu rudern, um die neue Ostpolitik der Bundesregierung einzuordnen. Willy Brandt war Kanzler geworden, auch das geschah 1969.

Riesenphallus: Bau des „Telespargel“ am Alex in Ost-Berlin

Und dies noch: Am Alexanderplatz in Ost-Berlin wuchs der gigantische Fernsehturm wie ein Riesenphallus in den Himmel - zum Ruhme der DDR, deren 20. Gründungstag am 7. Oktober pompös gefeiert werden sollte. Bereits am 3. Oktober, dem heutigen Tag der Deutschen Einheit, wurde der „Telespargel“, wie ihn die Bevölkerung angeblich liebevoll nannte, eingeweiht - mit seinen 368 Metern damals der zweithöchste Fernsehturm der Welt. Nun hatten es Ulbricht und seine Getreuen dem Westen endlich einmal gezeigt! Dass man von der Turmkugel aus den kapitalistischen Westteil Berlins sehen konnte, der im Ost-Atlas nur eine graue Fläche war, nahmen die Genossen missbilligend in Kauf.

Am Abend des 6. Oktober marschierte ein Fackelzug vom Brandenburger Tor her die Straße Unter den Linden entlang, am Lustgarten vorbei, wo die kommunistischen Führer wie die Männlein aus aus einer Kuckucksuhr winkten. Nun hatten sie ihr Jungvolk wieder auf Kurs, auch der Autor dieses Textes war in die Hauptstadt delegiert worden und zu Tränen gerührt. Und der „Summer of ’69“? Schon Geschichte. (mz)