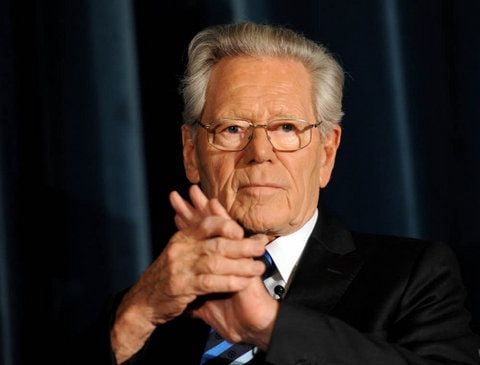

Hans Küng Hans Küng: «Kirche hat sich verändert»

Halle (Saale)/MZ. - Küng wohnt nicht ganz so herrschaftlich. Aber auch seine Villa in Hanglage hoch über der Tübinger Altstadt kann sich sehen lassen. Ein Stab von Mitarbeitern kümmert hier sich um Küngs Korrespondenz, um sein Oeuvre, um seine Stiftung "Weltethos". Schon bevor Gäste das Haus betreten, empfängt der Hausherr sie im Vorgarten: in Bronze gegossen, als Kopfbüste.

Als wir uns treffen, steckt Küng mitten in der Vorbereitung einer Rede, die er am Donnerstag in Frankfurt zur 50-Jahr-Feier des Zweiten Vatikanischen Konzils halten will. Im Oktober 1962 traten 2500 katholische Bischöfe in Rom zusammen. Mit ihren Reformbeschlüssen markierten sie den Aufbruch der katholischen Kirche in die Moderne. Als Konzilsberater maßgeblich daran beteiligt waren die jungen Professoren Hans Küng und Joseph Ratzinger.

Mit Hans Küng sprach Joachim Frank.

Professor Küng, Joseph Ratzinger und Sie sind fast gleich alt. Beide haben Sie als "Teenager-Theologen" früh eine steile akademische Karriere hingelegt. Hätten da nicht auch Sie Bischof, Kardinal oder gar Papst werden können?

Küng: Papst Paul VI. wollte junge Leute in den Vatikan holen und dachte dabei auch an Joseph Ratzinger und mich. "Wenn dieser Küng doch nur etwas mehr Liebe zur Kirche hätte", soll er geseufzt haben. Ich weiß nicht, was er mit Ratzinger besprochen hat. Mir aber hat er unter vier Augen geraten, ich solle meine "großen Gaben in den Dienst der Kirche" stellen, dann stünden mir große Möglichkeiten offen. Das war ganz unverhohlen der Versuch, mich in die Hierarchie einzubinden. Ich hätte aber beim besten Willen nicht behaupten können, dass dieses ganze römische System im Sinne Jesu sei.

Sie haben abgelehnt?

Küng: Ich habe dem Papst geantwortet: "Heiligkeit, ich stehe doch schon im Dienst der Kirche." Ich meinte damit aber nicht die römische Kurie, sondern die Gemeinschaft der Glaubenden.

Wenn Sie selbst Papst geworden wären, welchen Namen hätten Sie sich gegeben?

Küng: Kaum etwas lag weiter außerhalb meines Horizonts als die Aussicht, Papst zu werden. Aber wenn, dann wäre ich bei meinem Vornamen geblieben und als Johannes XXIV. angetreten.

Eine Reverenz an Johannes XXIII., den Papst des Konzils?

Küng: Und als Fortsetzung seines Programms: die Zeichen der Zeit verstehen, das Evangelium in den Mittelpunkt rücken und mittelalterliches Kirchenrecht, mittelalterliche Theologie und mittelalterliche Liturgie im Mittelalter belassen.

Am kommenden Donnerstag sind Sie der Hauptredner auf einer großen Konferenz in Frankfurt über das Zweite Vatikanische Konzil. Was ist nach 50 Jahren noch interessant an einem Bischofstreffen vor 50 Jahren?

Küng: Als historisches Ereignis ist selbst Katholiken das Konzil heute so fremd wie meiner Generation seinerzeit Erzählungen vom Ersten Weltkrieg. Von Interesse sind nur noch die Sachprobleme, die freilich so brennend sind wie eh und je. Das gilt für die erreichten Fortschritte wie für die unerledigten Aufgaben.

Beides haben Sie schon 1965 aufgelistet. Unter den ungelösten Fragen steht bei Ihnen unter anderem: Priesterzölibat, konfessionsverschiedene Ehen, Reform der römischen Kurie, Änderungen bei der Wahl von Papst und Bischöfen. Wo ist die Relevanz des Konzils für Nicht-Katholiken?

Küng: Epochal - und hoch aktuell - ist das Konzil mit dem Bekenntnis der katholischen Kirche zur Religions- und Gewissensfreiheit. Auch die Neuorientierung zum Judentum und erst recht zum Islam hat Folgen bis in die Gegenwart. Die Wertschätzung der Ökumene reicht weit über den römisch-katholischen Binnenraum hinaus. Betroffen sind alle, die in konfessionell gemischten Familien leben. Und was die moderne Gesellschaft angeht, so hat die Kirche im Konzil erstmals eine positive Grundeinstellung formuliert und sich so aus ihrem geistigen Ghetto befreien können. Das war keineswegs selbstverständlich. Und im Vatikan ist das im Grunde bis heute nicht angekommen.

Bei Ihren "ungelösten Fragen" ist seit 50 Jahren aber auch nichts Entscheidendes passiert. Eine ganze Kanonade von Büchern aus Ihrer Feder - und die römische Festung steht wie eh und je.

Küng: Was noch steht, ist die Fassade. Aber dahinter fällt diese Kirche in sich zusammen.

Sie werden im nächsten März 85. Haben Sie im letzten Fünftel Ihres Lebens das Gefühl, die Zeit läuft Ihnen davon?

Küng: Nein, sie vollendet sich. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Aber ich habe unendlich viel erreicht. Die Kirche hat sich schon gewaltig verändert. Ich glaube, sogar das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit ist aufgrund meiner Kritik so gut wie hinfällig.

Keine Spur von Resignation?

Küng: Was schlimm ist, dass viele meiner Hoffnungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Zweifellos. Aber Resignation hilft ja nicht weiter, sondern nur Widerstand - und das Organisieren von Widerstand.

Auf wen bauen Sie da?

Küng: Auf die Gemeinden und ihre Pfarrer, auf mutige Theologen und einige wenige Bischöfe, die zumindest Sympathien für die Reformanliegen zeigen. Und es tut sich auch was! Neu ist zum Beispiel der Zusammenschluss von Pfarrern, die sich nicht mit Klagen begnügen, sondern Fakten schaffen.

Was heißt das?

Küng: Die Praxis in den Gemeinden hat längst aufgeräumt mit vielen dieser verknöcherten Vorschriften aus Rom. Es gibt kaum einen vernünftigen Pfarrer, der Geschiedenen nach einer zweiten Heirat nicht die Kommunion reichen würde.

Wie "vernünftig" ist die junge Pfarrergeneration? Gerade sie gilt doch wieder als ausgesprochen konservativ.

Küng: Weil überall das Zölibatsgesetz gilt und der gleiche autoritäre Geist herrscht. Das führt zu einer unseligen Selektion. Welcher einigermaßen gerade gewachsene junge Mann soll denn in ein Amt eintreten, in dem er nicht heiraten darf und zum Gehorsam - schlimmstenfalls wider alle Vernunft - verpflichtet wird? Von den wenigen, die sich darauf einlassen, hat man den Eindruck, die sind borniert und leben in einer ganz anderen Zeit. So wie sie jetzt auch wieder alle mit ihrem weißen Priesterkragen herumlaufen, den wir damals frohen Herzens losgeworden waren.

Erwarten Sie noch Bewegung vom amtierenden Papst?

Küng: Von dem ist ohnehin nicht mehr viel zu erwarten, seitdem er auf seiner Deutschlandreise vor einem Jahr jegliche Strukturreform ebenso ausgeschlossen hat wie eine wirkliche Verständigung mit den evangelischen Kirchen. Doch eines ist sicher: Mit diesem Kurs der Restauration geht es zu Ende. Was er hinterlässt, ist ein einziger Scherbenhaufen: Weltweit hat der Vatikan versucht, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen. Die Vatikanbank ist in finstere, kriminelle Geschäfte verstrickt. "Vatileaks" hat all die Possen, Intrigen und Machtspiele am päpstlichen Hof offen gelegt. Also, wirklich: So kann es nicht mehr weitergehen.

Haben die Vatileaks-Enthüllungen Sie überrascht?

Küng: Sie haben nur die Berechtigung meiner Frage bestätigt: "Ist die Kirche noch zu retten?" So wie sie ist in ihrer ganzen barocken Macht- und Prachtentfaltung, an der Benedikt XVI. ein so offensichtliches Gefallen hat, ist sie nicht zu retten.

Gilt Benedikt fälschlich als einer, der nach dem Missbrauchsskandal für Reinigung und Erneuerung kämpft?

Küng: Das ist Geschichtsklitterung. Ratzinger hat als Kardinal das Dekret unterzeichnet, das die Geheimniskrämerei bei sexuellem Missbrauch zur Vorschrift macht. Und jetzt tut er so, als stünde er an der Spitze der Bewegung. Dabei hatte ich nach unserer schönen Begegnung 2005 in Castelgandolfo sogar selbst Hoffnung geschöpft und gedacht, er könnte die Kurve kriegen.

Warum? War das nicht ein und derselbe Ratzinger?

Küng: Ratzinger ist eben nicht immer ein und derselbe Ratzinger. Er kann sehr schroff sein, kalt und autoritär. Aber auch sehr offen und liebenswürdig. So habe ich ihn in den 60er Jahren in Tübingen kennengelernt. Und ich hatte das Gefühl, als seien die alten Tübinger Zeiten wiedergekehrt, wie wir da so durch den Garten von Castelgandolfo wandelten und miteinander auf Augenhöhe parlierten. Als wäre etwas in ihm aufgebrochen. Kurz vor unserer Begegnung hatte ich noch meinen alten Freund Carlo Maria Martini getroffen, den gerade verstorbenen Alt-Erzbischof von Mailand und Konkurrenten Ratzingers im Konklave von 2005. Er war wenige Stunden vor mir beim Papst gewesen, und ich habe ihn gefragt: "Glauben Sie, dass Joseph Ratzinger sich noch ändern kann?" - "Si, si", hat er gesagt, "ma lentamente". Ja, ja, aber langsam.

Sind Sie eigentlich aus Ihrer gemeinsamen Tübinger Zeit per Du?

Küng: Nein, damals war das im akademischen Bereich unüblich. Man konnte Freundschaften auch gut per Sie pflegen. Und so schreibt der Papst "Lieber Herr Küng" und ich "Heiliger Vater, lieber Herr Ratzinger".

Herr Küng, derzeit schlagen fanatische Muslime um sich, weil sie den Propheten Mohammed und den Islam beleidigt sehen. In Deutschland gibt es hitzige Debatten über das Recht auf Beschneidung. Verzweifeln Sie manchmal an der Religion?

Küng: Die Programmsätze meines "Projekts Weltethos" - kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen, und kein Frieden unter den Religionen ohne den Dialog der Religionen - sind dringlicher als je zuvor. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass Papst Benedikt das vor wenigen Wochen bei seinem Besuch im Libanon aufgenommen hat.

Noch einmal zurück zum Islam…

Küng: Die Lage des Islam ist sehr komplex. Die wenigsten Muslime befürworten Gewalt.

Die radikale Minderheit hat aber schon etwas Bedrohliches.

Küng: Ich war jüngst am Arabischen Golf. Wenn Sie dort mit Leuten reden, dann sagen sie: "Wann hat denn ein muslimisches Land ein christliches überfallen? Ihr seid in Afghanistan einmarschiert, im Irak, zusammen mit den Israelis im Libanon. Ihr habt uns das ganze 19. Jahrhundert hindurch gedemütigt. Kommt uns nicht mit der Behauptung, ihr verträtet eine Religion der Liebe." Der Westen muss sich vorwerfen lassen, dass seine Politik die Extremisten gefördert hat. Jeder beliebige Anlass genügt, um die Menschen auf die Straße zu treiben. Und wer will, findet als Moslem immer einen Grund, um gegen "die Ungläubigen" zu protestieren und zu demonstrieren. Natürlich wird das auch von extremistischen Agitatoren missbraucht.

Sind die Religionen mehr Fluch als Segen für die Menschheit?

Küng: Es wäre ein Leichtes, die nicht religiös motivierten Verbrechen - gerade des 20. Jahrhunderts - aufzuzählen. Hitler, Stalin oder Mao haben nicht "im Namen Gottes" gemordet, und sie haben mehr Menschenleben auf dem Gewissen als alle Religionsführer zusammen. Ich will dieses Vulgärargument nicht überstrapazieren. Tote gegeneinander aufzurechnen, ist nicht sehr vornehm. Aber der Fanatismus in all seinen Spielarten gibt doch sehr zu denken. Wer könnte es mehr tadeln als ich, wenn die Religion inquisitorisch, fundamentalistisch und gewalttätig wird! Aber wer als Christ heute zu solchen Mitteln greift, von dem werden wir sicher sagen können, dass er sich nicht auf Jesus von Nazareth berufen kann. Im Islam ist das etwas schwieriger, weil der Prophet Mohammed eben auch ein General war und in einer völlig anderen politischen Situation gewirkt hat. Aber auch bei Mohammed finden Sie friedfertige Textpassagen.

Die Religion - ein bestenfalls ambivalentes Phänomen?

Küng: Religionen können als Legitimation für Feindschaft, Hass, Zerstörung und Krieg herangezogen werden. Sie können aber auch die Basis für Versöhnung, Frieden und sozialen Fortschritt sein. All das haben wir auch in unserer Zeit immer wieder erlebt. Denken Sie zum Beispiel an die US-Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King, einem Pastor, an der Spitze, an die Überwindung der Apartheid in Südafrika oder auch an die friedliche Revolution in der DDR mit dem wesentlichen Beitrag der evangelischen Kirche dort. Die Religion braucht sich nicht zu verstecken.