Kinder der Freiheit Halberstädter Gleimhaus widmet sich dem Kupferstecher Ludwig Buchhorn

Mit einer Ausstellung im Gleimhaus wird der Kupferstecher Ludwig Buchhorn wiederentdeckt- und mit ihm Bettlerbilder aus seinen Dessauer Jahren.

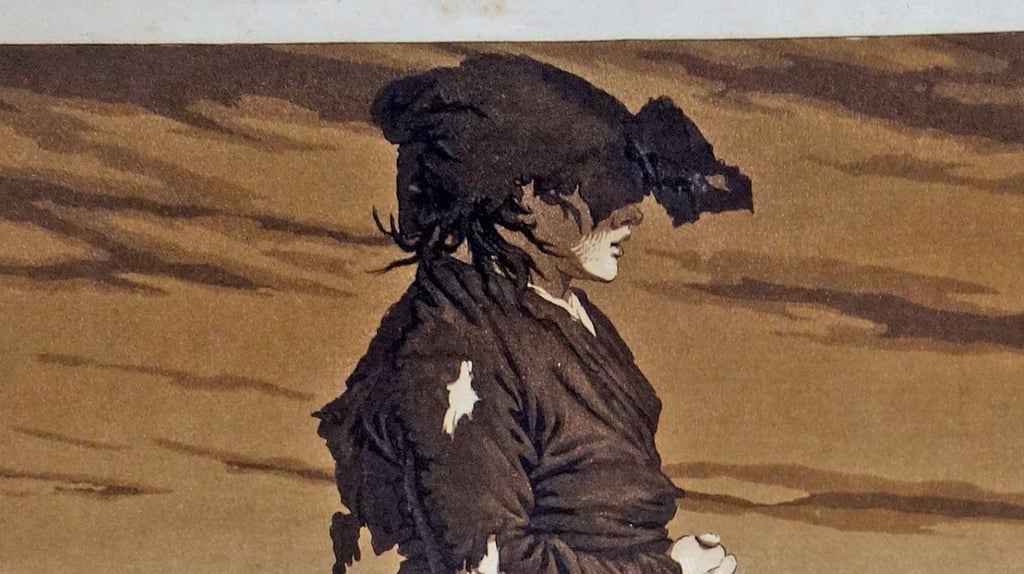

Halberstadt - Sensationell, und das ist nicht übertrieben. Das, was hier - im zweiten Raum der Buchhorn-Ausstellung im Halberstädter Gleimhaus - gezeigt wird, ist eine starke Überraschung: rund zwei Dutzend Bildnisse von Bettlerkindern, gefertigt in den Jahren zwischen 1794 und 1806, hauptsächlich aber vom Ende der 1790er Jahre an bis 1804 - jener Zeit, in der der Kupferstecher und Maler Ludwig Buchhorn (1770-1856) in Dessau arbeitete und lebte, beschäftigt als Mitarbeiter der 1796 gegründeten fürstlichen Chalkographischen Gesellschaft, einem zum Vertrieb qualitätvoller Druckgrafik betriebenen Unternehmen.