Franckesche Stiftungen Franckesche Stiftungen Halle ehren Neugründungs-Direktor Paul Raabe

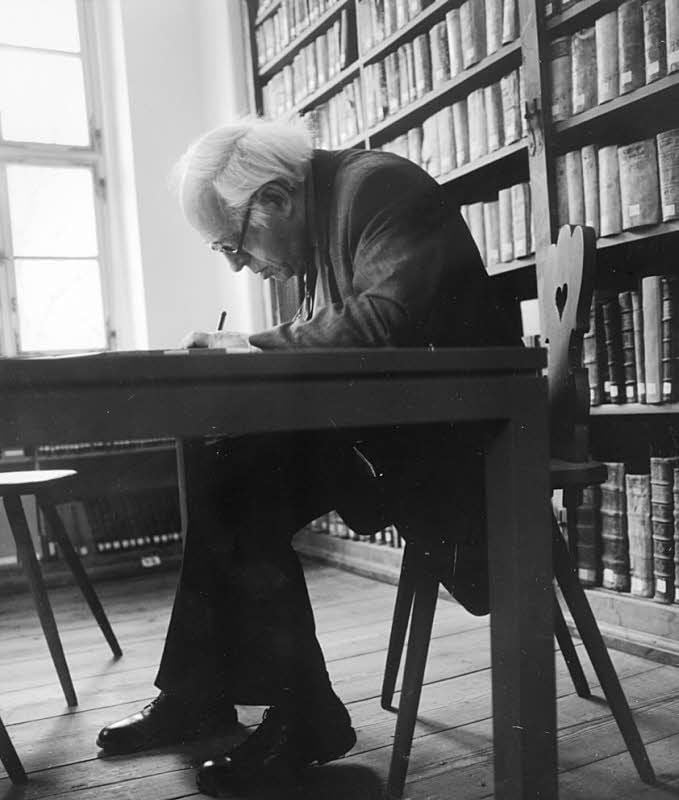

Halle (Saale) - Deutschlands bekanntester Bibliothekar. Retter der Franckeschen Stiftungen. Kulturstaatsminister ohne Dienstwagen. Die Etiketten, die Paul Raabe auf sich zog, sind keine Hochstapelei. Sie fassen recht genau seinen Einsatz als Kulturmanager, Bibliothekar und Lobbyist der ostdeutschen Kulturlandschaft, ein Einsatz, der auch mit wachsendem zeitlichem Abstand als einzigartig erscheint.

Das Gelingen war nicht selbstverständlich. Die Wirkung - und Nachwirkung! - auch nicht. Die Welt interessiert sich nicht zwangsläufig für Bibliothekare aus Oldenburg.

Da musste also etwas hinzukommen. Im Fall von Paul Raabe, der an diesem Dienstag 90 Jahre alt geworden wäre, waren das: leidenschaftliches Interesse. Soziale und institutionelle Intelligenz. Ein Durchhalten, wenn es in die Arena geht. Und Kennerschaft auf dem Gebiet, zu dem man sich berufen fühlt.

Das ist keinesfalls die Regel. Kulturmanagement ohne Kennerschaft ist ein heilloses Verwalten, für das es viele Exempel gibt. Paul Raabe bot das Gegenbeispiel.

Paul Raabe: Berufswahl des Neugründungs-Direktors der Franckeschen Stiftungen war eher zufällig

Dabei geschah die Berufswahl eher zufällig. Die Mutter wollte ihn 1946 als Auszubildender in der Landessparkasse Oldenburg unterbringen, die abwinkte. Im Landesmuseum war keine Stelle frei. Allein in der Landesbibliothek fand sich ein Plätzchen.

Dem Diplombibliothekar ließ Raabe ein Studium der Germanistik und Geschichte in Hamburg folgen. Zu seinen Kommilitonen gehörten der Dichter Peter Rühmkorf und der nachmalige „Konkret“-Herausgeber und Ulrike Meinhof-Ehemann Klaus Rainer Röhl.

Jeder eine lebhafte Person, wie auch Raabe, der sich selbst nie als Intellektueller, ja nicht einmal - trotz Promotion und Habilitation - als ein Germanist begriff. Am seinerzeit autoritären akademischen Betrieb hatte er kein Vergnügen.

Er ging seinen Weg, um aus Bibliotheken öffentliche Räume, Stätten der Begegnung und des Lernens zu machen. Um Bücher über Bücher schreiben zu können. Literatur begriff Raabe als ein Verfahren der Kontaktaufnahme, als ein Fenster in die Welt.

Von 1958 an leitete er das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. 1968 zog er als Direktor an die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, wo er ein ganzes Literaturquartier einrichtete. Von 1992 bis 2002 dann die Zugabe: die Jahre als Neugründungs-Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle, die er als ein soziales, akademisches und pädagogisches Ensemble auferstehen ließ.

Halle und die Franckeschen Stiftungen als größtes Lebensprojekt von Paul Raabe

Halle, sagt Katharina Raabe, sei das größte Lebensprojekt ihres Vaters gewesen. „Er hatte die Wiedervereinigung als die glücklichste Stunde seines Lebens bezeichnet. Dass es ihm gelingen sollte, die Stiftungen in ihrer Gesamtheit als ein Ensemble sichtbar zu machen, das hat er als Erfüllung empfunden.“

Die Suhrkamp-Lektorin lobt das Manager-Talent ihres Vaters. Die Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Talente zu fördern, die andere nicht sehen. „Er hat immer wieder Leute erkannt.“ Und er habe über haushälterischen Verstand verfügt, auch wenn er nicht mit einer Geldkarte umgehen konnte.

Ein Mann, der sich einsetzte. Und aussetzte. Als er nach Halle kam, gab es Graffiti: „Raabe raus!“ Er blieb. Das von ihm zwischen 2002 und 2007 im Auftrag des Bundes verfasste „Blaubuch“, das eine qualifizierende Bestandsaufnahme der national bedeutsamen Kulturstätten im Osten bot, war eine Tat. Ein Aufbau-Werk Ost, das dem Bund durchaus nicht ganz geheuer war. Dass da ein Einzelner eine Expertise wagte! Fern vom Amt!

Mit dem Tod Paul Raabes im Jahr 2013 verschwand das Projekt lautlos. Es hing offenbar ganz an seiner Person. Hätte es Raabes Einsatz nicht gegeben: Die ehemaligen Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten in Weimar wären heute eine verklitschte Schloss- und Museums-Verwaltung und keine Klassik Stiftung. Das Bauhaus Dessau würde kein Museum bauen. Und die Franckeschen Stiftungen? Sie wären schon irgendetwas, aber keine Stadt in der Stadt.

Gedenken an Paul Raabe nicht nur bei den Franckeschen Stiftungen in Halle

Raabes Einsatz ist nicht vergessen: In Oldenburg gibt es ein Paul-Raabe-Archiv, in Wolfenbüttel einen Professor-Paul-Raabe-Platz, in Weimar werden Raabe-Vorlesungen gehalten und die Franckeschen-Stiftungen, die auch Raabesche Stiftungen heißen könnten, verfügen in der Latina über einen Paul-Raabe-Saal - inmitten einer dem Verfall entrissenen Schulstadt.

Die Idee, einer alten Stadt eine Zukunft zu geben, indem man deren Mitte begehbar macht, sei eine Lieblingsidee ihres Vaters gewesen, sagt Katharina Raabe. Begehbar machen, heißt, Raum für geselliges, geistiges, künstlerisches Leben zu schaffen. Für Leben, das Leben nach sich zieht - und nicht nur Spektakel. Man kann es nennen: die Raabesche Gangart.

Paul Raabe zum 90.: Vortrags- und Gesprächsabend in den Franckeschen Stiftungen in Halle, Freylinghausen-Saal, Dienstag, 21.2., 18 Uhr. Lichtbildervortrag von Helmut Obst, Lesung aus Raabes autobiografischen Schriften. (mz)