Dorfkirche von Gütz Dorfkirche von Gütz: Lüpertz auf dem Lande

Landsberg/gütz/MZ - Wer einen „echten Lüpertz“ sehen will, der braucht nun nicht mehr weiter zu fahren als nach Gütz. Das ist ein bislang unauffälliger Ortsteil von Landsberg, wo „Baedeker“ und „Dehio“ die Doppelkirche anpreisen. Künftig wird der Kunstreisende von der „Straße der Romanik“ abzweigen ins „Land der Moderne“. Dessen jüngster Außenposten liegt in der Dorfkirche von Gütz. Der „Malerfürst“ und das selbst erklärte „Genie“, jedenfalls neben Baselitz, Richter und Pohlke einer der weltweit bekanntesten deutschen Maler, hat die sieben Chorfenster um seine unverkennbare Handschrift bereichert.

Damit trägt er seinen publicityträchtigen Teil bei, das unerschrockene Nachwende-Vorhaben des Fördervereins zu einem glücklichen Ende zu führen, nämlich das lang aufgegebene, verfallene Gotteshaus wieder aufleben zu lassen. Am Sonntag werden die Fenster eingeweiht, und mit ihnen erstrahlt auch das frisch restaurierte Deckengewölbe.

Zwanzig Jahre selbstlos bürgerliches Engagement

Zwanzig Jahre selbstlos bürgerliches Engagement für Denkmal, Dorf und Gemeinschaft sind bemerkenswert genug, doch Beispiele dafür gibt es auch anderswo. Unvergleichlich kühn und dabei risikobereit aber war es, nach einem großen Namen zu greifen.

Der Maler, Grafiker und Bildhauer Markus Lüpertz, 1941 in Reichenberg geboren und als Kind 1948 mit der Familie aus Böhmen nach Rheydt im Rheinland geflüchtet, zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Von 1988 bis 2009 war Lüpertz Rektor an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf - von der er Anfang der 60er Jahre nach nur einem Semester verstoßen worden war. In der Öffentlichkeit stilisiert er sich als Exzentriker, der seinen eigenen Geniekult betreibt.

Den Anstoß dazu muss man zwar dem hessischen Unternehmer Wilhelm Derix zugute halten: Der Chef einer bedeutenden Fachwerkstatt für künstlerische Glasfertigung brachte die Gützer auf die Idee. Anfang 2010 fragten sie bei ihm mit einer Kiste voller Splitter der fast zerstörten alten Fenster wegen Restaurierung an. Möglich sei das, hieß die Antwort, aber große Flächen müssten ergänzt werden, und warum dann nicht mit zeitgenössischer Kunst, und wenn schon, dann aus der allerersten Liga.

Dass der Name Lüpertz fiel, lag nahe, denn der hatte bei Derix gerade seine Entwürfe für die Chorfenster von St. Andreas in Arbeit. Aber die gewaltige Dominikanerkirche von Köln zum Vorbild nehmen für eine Dorfkirche in einem Vorort im Saalkreis? Genau davon ließ sich der Vereinsvorsitzende Friedrich Brinkmann nicht abschrecken und rief bei Lüpertz an.

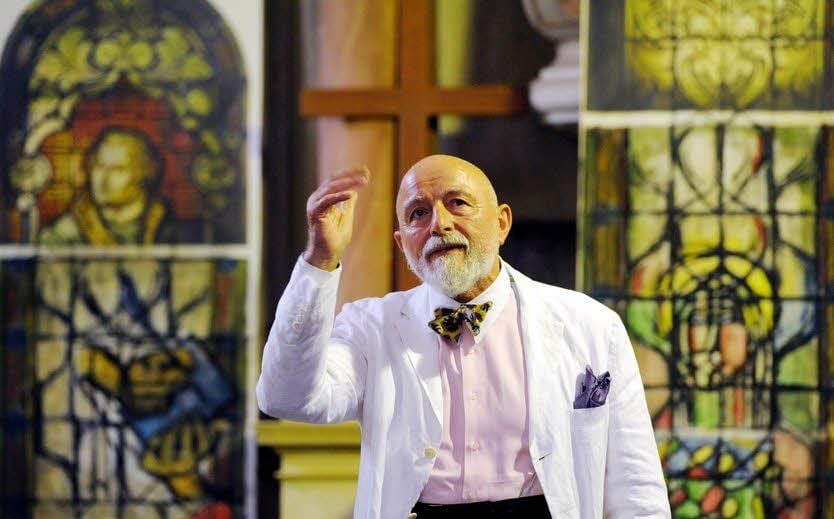

Nicht nur überraschte er alle mit einer Zusage, sondern war presto auch am Ort. Vor den Vereins- und Gemeindemitgliedern stellte der mit Selbstbewusstsein reichlich gesegnete Star sein Projekt dann in so schnörkellos-klaren Worten vor, dass sie begriffen, da steht keiner mit Dünkel, sondern mit Ernst und Können, und so ließen sie sich überzeugen. Auch am Sonntag wird Lüpertz mitsamt funkelnden Fingerringen und Edelholz-Gehstock mit silbernem Totenkopf-Knauf beim Festakt zugegen sein. Und da wird man in dem herrlich erstrahlenden Raum den ersten Blick auf die fertigen, fest installierten Fenster werfen.

Nicht bekannt ist, wer 1917 die ursprünglichen Fenster fertigte – mitten im Weltkrieg, aber zeitig zum Reformationsjubiläum, das bald wieder, und dann zum 500. Male, Luthers Thesenanschlag feiert. Der flankiert, mit Melanchthon gegenüber, den segenspendenden Jesus, der ganz lutherisch auf die Bibel als das A und O verweist. Der Apostel Paulus ist Thema eines weiteren Fensters. Diese Darstellungen sind noch in mehr oder minder großen Teilen erhalten. Man erkennt den historisierend mittelalterlichen Zug in Malerei und Ornamentik, wobei die Figuren prominent hervorgehoben sind. Lüpertz hat die Ansätze aufgenommen. Er bricht nicht mit der Tradition, aber er ironisiert und übersteigert sie. Skizzenhaft schwungvoll führt er Linien fort, die am Vorbild zu floskelhafter Würde erstarrt sind.

Verpasst Jesus übergroße Füße

Regelhafte Anatomie ignorierend, verleiht er Luther zupackende Pranken, die Feder und offenes Buch halten, verpasst Jesus übergroße Füße mit hühnereigroßen Wundmalen, und Melanchthon streckt die Handflächen vor, auf denen – dies ein noch erklärungsbedürftiges Motiv – knallrot eine Münze und ein Geldschein liegen.

Bei den nicht mehr restaurierbaren Fenstern hat Lüpertz freie Bahn, und er nutzt die, um mit dem „Wegschauer“ und dem „Wiederaufbauer“ zwei Symbolfiguren für die jüngere Geschichte der Kirche einzuführen - Gestalten, die gleichfalls in kraftvollem Strich gezeichnet sind. An diesen Fenstern kann sich auch Lüpertz“ opulenter Farbduktus ausleben.

Formal bleibt er in den Regeln ornamentaler Glasmalerei, verbindet die Umrisse mit den Bleistegen der Scheiben, bricht aber doch zu einer schillernden Farbigkeit aus, die mit heutigen technischen Möglichkeiten gesteigert ist. Er spielt mit dem Ornament, vereinfacht und verstärkt es, und lässt es gar aus dem Bild purzeln. Doch er kann auch eine zarte Note setzen, wie beim „Engel von Gütz“, den er der Gemeinde zu Schutz und Blühen mitgibt.

Die wird, wie ihre wohl bald zahlreichen Besucher, aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Eine Kirche, die dem Einsturz nah war, steht nicht nur in „altem Glanz“ wieder auf, sondern setzt auf Zukunft. Wie sagt doch Lüpertz, stets bereit zu philosophieren: „Kunst verstehe ich als eine Besetzung der Ewigkeit. Das hat was mit Überleben zu tun.“

Festakt am Sonntag, 10 Uhr, darin Gespräch mit Lüpertz und dem Autor zum Thema „Der Reformator in katholischer Hand: Lüpertz malt Luther.“