Carolin Emckes Dankesrede Carolin Emckes Dankesrede: "Wir dürfen Reden halten aber heiraten dürfen wir nicht"

Frankfurt/Main - Seit 1982, seit sie 15 ist, guckt Carolin Emcke die Verleihung des Friedenspreises im TV. In den ersten 13 Jahren sah sie sich Männer an, Preisträger und Laudatoren. Seit 2010 (David Grossman) sitzt sie im Publikum in der Frankfurter Paulskirche. Noch im vergangenen Jahr (Navid Kermani) tummelte sie sich mit einem Freund nachts im Hotel Frankfurter Hof, um in die Tischordnung für das Festmahl einzugreifen. Peinlicherweise seien sie erwischt worden.

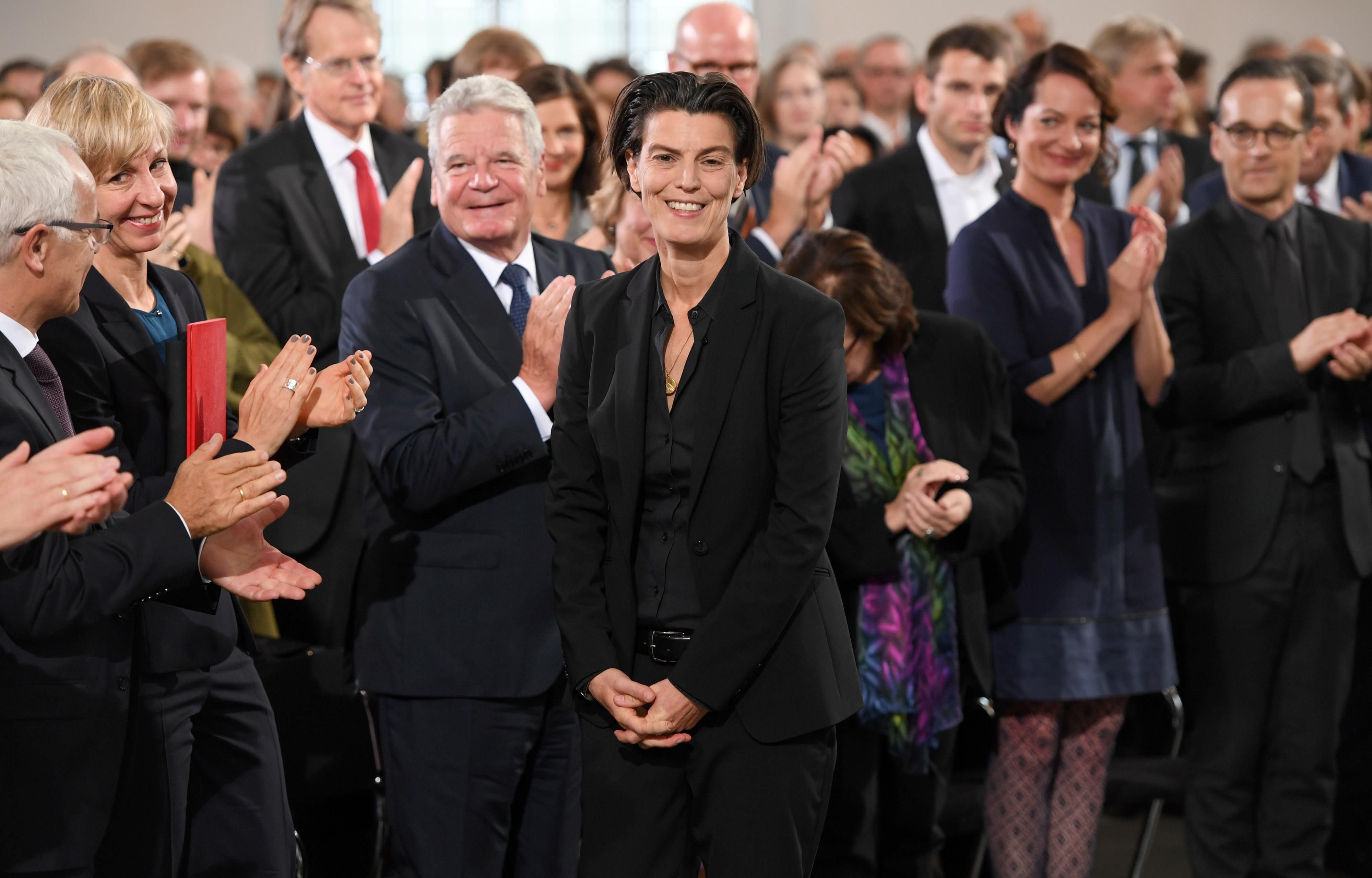

„Wow, so sieht es also aus dieser Perspektive aus!“, sagte sie jetzt in ihrer Dankesrede „Anfangen“ als (neunte) Trägerin des Friedenspreises 2016 und übersprang damit munter die zeremonielle Begrüßung und legte die Fährte für ihre Rede aus (Sehen Sie hier das Video). Eine sehr persönliche Emcke-Rede, die Moral und Vernunft, Individualität und Rückschlüsse auf die Gesellschaft immer zusammenbringt. Und ein Teil dieser Perspektive ist unbedingt der Perspektivwechsel (Die Rede im Wortlaut finden Sie hier.).

Mancher, der in der Paulskirche spreche, so Emcke, spreche als Angehöriger einer Gruppe, was aber doch ein relativer Begriff sei. Für manche werde „das eigene Judentum besonders spürbar“, wenn sie „in der Paulskirche sitzen und einer Rede zuhören müssen, in der das furchtbare Leid der eigenen Angehörigen von einem Menschheitsverbrechen, an das bis heute zu erinnern ist, zu einer bloßen »Moralkeule« verstümmelt wird“. Sie könne, sagte sie, hier nicht stehen, ohne an die „furchtbar schmerzliche Stunde“ des Preises zu erinnern (Martin Walsers Friedenspreis-Rede 1998).

Merkwürdige Erfahrungen mit ihrer Homosexualität

Ihre eigene Homosexualität bestimme natürlich ihre Perspektive. Und sei Quelle merkwürdiger Erfahrungen: „Wir dürfen Bücher schreiben, die in Schulen unterrichtet werden, aber unsere Liebe soll nach der Vorstellung mancher Eltern in Schulbüchern maximal »geduldet« und auf gar keinen Fall »respektiert« werden? Wir dürfen Reden halten in der Paulskirche, aber heiraten oder Kinder adoptieren dürfen wir nicht?“

Dabei leite sich daraus für sie selbst keine Identität ab, interessanterweise aber offenbar für andere: „Als sei die Art, wie wir lieben für andere bedeutungsvoller als für uns selbst“. Sie erinnere das an die „Beschäftigung der Islamfeinde mit dem Kopftuch: Als bedeutete ihnen das Kopftuch mehr als denen, die es tatsächlich selbstbestimmt ... tragen“. Dabei sei „Verschiedenheit kein hinreichender Grund für Ausgrenzung“, „Ähnlichkeit keine notwendige Voraussetzung für Grundrechte“: „Das ist großartig“, so Emcke, „denn es bedeutet, dass wir uns nicht mögen müssen. Wir müssen einander nicht einmal verstehen in unseren Vorstellungen vom guten Leben. Wir können einander merkwürdig, sonderbar, altmodisch, neumodisch, spießig oder schrill finden.“

Einschüchterung und Ausgrenzung seien die Strategie des „grassierenden Fanatismus“. Ihm komme es gerade recht, wenn nurmehr Juden gegen Antisemitismus protestierten, Schwule gegen Diskriminierung von Homosexuellen, Muslime für Religionsfreiheit oder Feministinnen gegen Sexismus: Das seien dann die „Lobbys“, die „Parallelgesellschaften“ – oder „die Humorlosen“. Viel Szenenapplaus für die Preisträgerin und ihre von verblüffendem Optimismus getragene Rede. Verblüffend aber nur, solange man Optimismus keine Illusionslosigkeit zutraut. Illusionen macht Emcke sich nicht, streng und empfindlich ist sie gewiss – aber beides nicht mehr, als sie es von jedem erwartet.

Dem Trauma mit Details genähert

Ihre Laudatorin Seyla Benhabib, mit Emcke aus Frankfurter Zeiten am Institut für Sozialforschung bei Jürgen Habermas vertraut, erinnerte daran, dass auf Emckes Buch „Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit“ (2013) Paul Klees „Angelus Novus“ zu sehen ist. Walter Benjamins „Engel der Geschichte“ zeige sich in ihren Texten aber weder mit historischem Pessimismus noch messianischem Optimismus, sondern mit seinem Staunen. „Emcke wundert sich, dass die grausamen Dinge, die in Bürgerkriegen geschehen, überhaupt menschenmöglich sind.“ Sie habe „die Gabe, die Dinge so benennen zu können, dass das Schweigen, in das sich Gewalt, Grausamkeit und Folter hüllen, durchbrochen wird“.

Dem Trauma nähere sie sich indirekt, mit Details – dem eigenen, wenn sie über den RAF-Mord an ihrem Patenonkel Alfred Herrhausen schreibt, dem der anderen, wenn sie aus Kriegsgebieten berichtet. Emckes scharf kommentierende Reportagen legten „die Dilemmata und Heucheleien der humanitären Intervention offen“: Warum, so Benhabib, Kosovo, warum nicht Ruanda? Warum Afghanistan und Irak, aber Libyen erst viele Jahre später? Sie zitierte Emcke: „Aber das ist es, was ich fordere: Dass wir ein präziseres Vokabular entwickeln für unsere Schmerzen an und in der Demokratie .“

Die Rede im Wortlaut finden Sie hier.