Die Bilder der Anderen Boheme in der DDR: Buch von Paul Kaiser

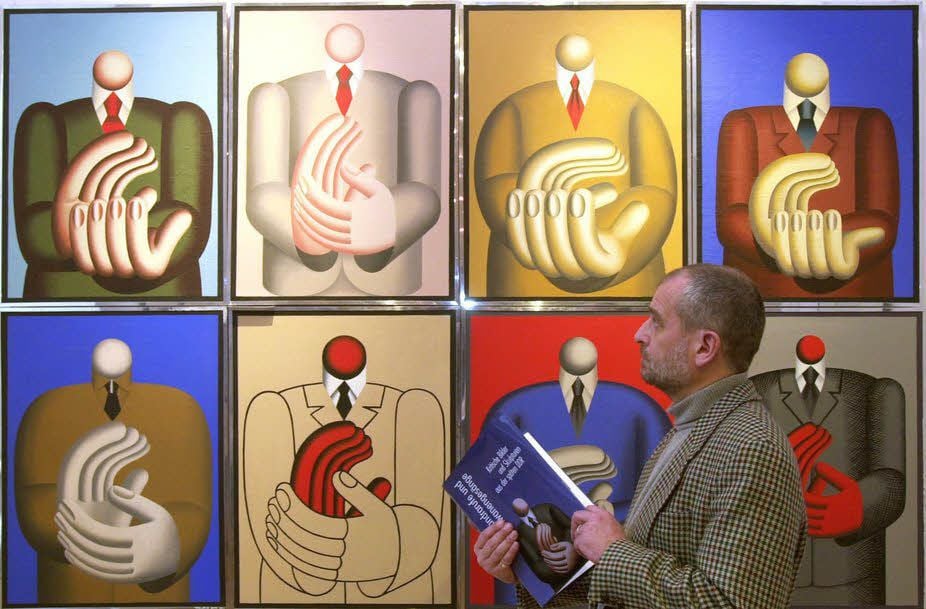

Halle (Saale) - Zum Beispiel Hans Ticha. In der DDR kannte man den Ostberliner Maler vor allem als Illustrator. Mehr als 90 Bücher hat der aus Böhmen stammende Künstler bebildert, mehr als 60 Einbände und Umschläge gestaltet.

Seine Ausgabe von Falladas „Geschichten aus der Murkelei“ wurde 1973 als „Schönstes Buch der DDR“ geehrt. Kollegen bezeichneten Tichas an den Bauhäuslern und russischen Konstruktivisten orientierten Stil als „Kugelismus“. Gestalten wie Playmobilfiguren, nur ohne Lächeln. Der Bilderwelt von Kindern entsprach das wenig.

Das sollte es wohl auch nicht. Das große Werk des heute 77-jährigen Malers entstand im Verborgenen - in einem Hinterhaus der Rykestraße in Berlin-Prenzlauer Berg.

Von 1979 bis 1984 füllte Ticha eine Leinwand nach der anderen. Großformatige Gemälde mit Titeln wie „99,9 %“, „Staatsbesuch“, „Klatschender Bauch“, „Terror“ oder „Heften des Ordens an die Truppenfahne“. Die Titel sind nicht lustig, die Bilder noch weniger.

Boheme in der DDR: Buch von Paul Kaiser ist ein Handbuch der Gegenkultur

Diese Werke als gesellschaftskritisch zu bezeichnen, wäre eine Verharmlosung. Tichas Bilder waren sarkastische, scharf reflektierte Absagen an den SED-Staat. Bilder, die unter größtmöglicher Ausblendung einer „inneren Zensur“ entstanden waren, aber eben auch ohne Öffentlichkeit. Auch ohne kleine Öffentlichkeit.

Ticha malte für sich selbst, nicht für irgendwelche Zirkel. Er war der Mann, der draußen bleiben wollte; nach dem Mauerfall siedelte er nach Hessen über.

Paul Kaiser stellt Ticha als „Grenzgänger in Sonderräumen“ vor. Es ist eine von sechs Fallgeschichten, mit denen der Dresdner Kunstwissenschaftler seine monumentale Studie über die „Boheme in der DDR“ auflockert, die „Kunst und Gegenkultur im Staatssozialismus“ zu erhellen sucht.

Ein buchstäblich gewichtiges Werk, das der 1961 in Sachsen geborene Autor vorlegt, der bis 1989 an der Humboldt-Universität studierte.

Das Buch, das fast 500 Seiten zählt, ist die erweiterte Fassung einer 2007 von Kaiser vollendeten Dissertation. Ein Umstand, der dem Leser freilich auch einigen Langmut mit akademischer Pedanterie und verquälten Begriffen wie dem von Martin Sabrow entlehnten Rätselwort von der „Konsensdiktatur“ DDR abverlangt.

Aber die Mühe lohnt sich. Kaiser wendet sich an ein wissenschaftliches und ein nichtprofessionelles Publikum gleichermaßen. Beide Seiten werden gut bedient. Der Leser erhält einerseits eine Art faktenreiches Handbuch der DDR-Gegenkultur, andererseits eine unkonventionelle Gesellschaftsgeschichte Ost.

Boheme in der DDR von Paul Kaiser: Warum gibt es eine Ost-Boheme, aber keine BRD-Boheme?

Das Signalwort „Ost-Boheme“ ist nicht neu, das Problematische daran auch nicht. Ausgerechnet ein gegenbürgerlicher französischer Szene-Begriff des 19. Jahrhunderts soll die Situation in der DDR fassen? So ein schwüles, altmodisches, tendenziell kitschiges Wort?

Von einer BRD-„Boheme“ war und ist nie die Rede. Aber in der DDR soll es das gegeben haben - eine Gegenbürgerlichkeit in einem Staat, der das Bildungs- und Besitzbürgertum abzuschaffen suchte?

Tatsächlich handelt es sich bei dem Begriff „Boheme“ um eine Selbstbezeichnung der Kulturszene, wie Paul Kaiser belegen kann. Die Künstler sehnten sich nach Paris, sie studierten die Werke der frühen Moderne, deren Ansprache im Kontrast zur DDR-Tristesse als freiheitlich, freimütig und zukunftsweisend erschien. „Salons“ wurden gegründet, „Plenairs“ veranstaltet. Erst in den 80er Jahren lief das Interesse über nach Amerika. Hatten sich die Pariser Vorbilder im 19. Jahrhundert gegen ein Großbürgertum zu wehren, setzte sich die Ost-Szene gegen eine normative Kleinbürgerlichkeit zur Wehr, gegen den verriegelten und verregelten Sauberstaat DDR.

Dabei ist DDR-„Boheme“ keinesfalls zwangsläufig ein Synonym für ästhetische Avantgarde oder politische Opposition. Kaiser zeigt den Grundriss des Geschehens: Da ist die „Offizialkultur“ auf der einen Seite, zuletzt unter anderen repräsentiert von „Hofkünstlern“ wie Tübke und Heisig (beide geben kurz vor dem Mauerfall in professionellem Opportunismus ihre Nationalpreise zurück), Mattheuer und Sitte, und die „Gegenkultur“ auf der anderen Seite, wobei die Hofkünstler einst auch der Gegenkultur angehörten, bis man die Lage für eigene Zwecke gebrauchte.

Beide Milieus waren als „Komplementärphänomene“ aufeinander bezogen. Die Unangepassten suchten in ihrem Werk „Bruchpforten“, wie es Kaiser nennt, in die Offizialkultur hinein, die wiederum eine Art „sozialistisches Mäzenatentum“ über die Szene-Künstler ausübte.

Beide Milieus arbeiteten merkwürdig zeitentrückt, wie vom Strom der internationalen Gegenwartskunst genommen. Ein Befund, der aber nur auf den Szene-Mainstream zutraf - nicht auf die von Kaiser in den Fallbeispielen vorgestellten Künstler wie Wasja Götze, A. R. Penck oder die Gruppe „Clara Mosch“.

Die Provinz war das Kunstzentrum: Dresden, Erfurt oder Halle, nicht Berlin, das erst von den 70er Jahren an mit dem Zuzug von Künstlern aus Sachsen und Thüringen eine Rolle spielte.

Zwar gehörte das Kunstmilieu in seiner Mehrheit nicht zu den politischen Gegnern des DDR-Systems, aber harmlos war es auch nicht. Die Gegenkultur half, widerständiges Verhalten auszubilden. Es sei eine „bittere Pointe“, notiert Kaiser, dass daran heute nicht erinnert werde. Wie recht er damit hat, zeigte zuletzt die Berliner Ausstellung „Gegenstimmen“, in der kein Werk von Bärbel Bohley zu sehen war, einer Frau, die den Weg von der Kunst zur Politik gegangen war. Der Szene-Narzissmus vor 1989 fand hier seine Entsprechung im Kuratoren-Narzissmus danach. (mz)