n/a

Carl Peter Lepsius’ Frau Friederike war die mittellose Tochter des Lehrers und Kantors Gläser aus Burgwerben bei Weißenfels. Sie verstarb schon am 30. März 1819. Aus der Sorge um seine Kinder vermutlich kam sein Entschluss, ihre jüngere Schwester Julie zu ehelichen, die sich schon während der Krankheit seiner Friederike um die Kinder gesorgt hatte.

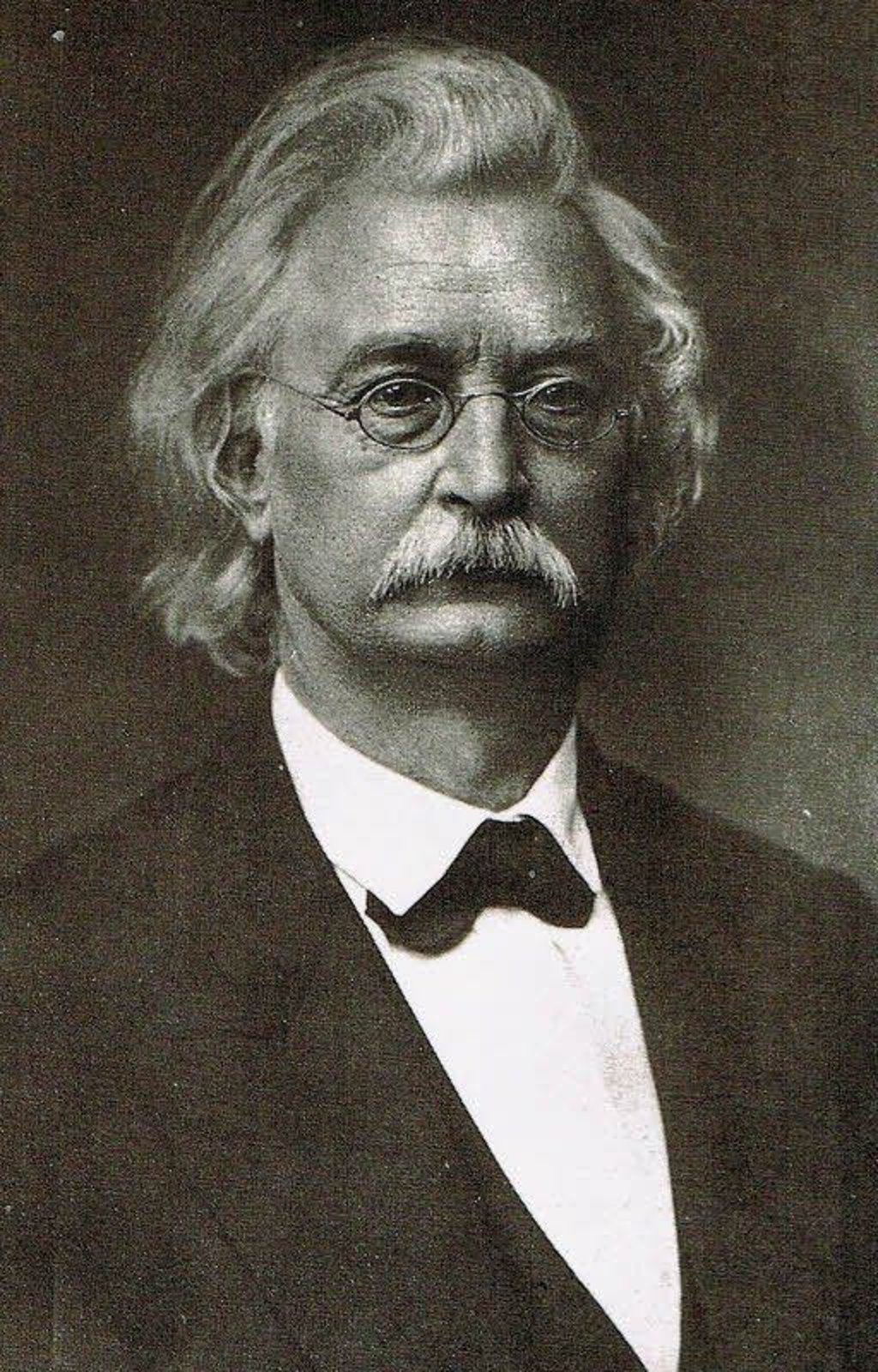

Ägyptologe Carl Richard Lepsius

Wenden wir uns seinen Kindern zu, so ragt unter diesen der Begründer der deutschen Ägyptologie, Carl Richard Lepsius (23. Dezember 1810 - 10. Juli 1884), heraus. Absolvent der berühmten Schule Schulpforta im Jahre 1829, studierte er in Leipzig, danach in Göttingen, ab 1832 in Berlin alte Sprachen und Archäologie und schloss in Berlin mit einer Dissertation über die Eugubinischen Tafeln, das sind Kupfertafeln mit umbrischen und lateinischen Texten, 1833 seine Ausbildung ab.

In jenen Jahren gab es noch keine Diplomarbeiten oder Abschlüsse mit einem Staatsexamen. Wenn man meinte, genug zu wissen, beendete man sein Studium und suchte eine Anstellung oder man promovierte, wenn der Kandidat eine wissenschaftliche Laufbahn erwog. Auf seinen wissenschaftlichen Wanderjahren gelangte er auch nach Paris und wurde mit dem Material vertraut, das die Wissenschaftler, die zu Napoleons Begleitung nach Ägypten gehörten, mit nach Frankreich gebracht hatten.

In Paris ist Reise-Idee gereift

Das umfangreiche wissenschaftliche Material war bereits zwischen 1809 und 1822 als Description de l'Egypte veröffentlicht worden. In einem Reprint wurden 2007 die Abbildungen der beiden Teile, Antiquités und Etat Moderne, im Taschen Verlag herausgegeben. Inzwischen wird das Buch auf dem Büchermarkt verramscht.

In Paris reifte ihm auch die Idee, sich der Ägyptologie als einer im Entstehen begriffenen Wissenschaft zu widmen, und die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften unterstützte diese Absicht finanziell. In Berlin entwickelte er den Gedanken - unterstützt durch einflussreiche Befürworter wie Alexander von Humboldt - einer großen Forschungsreise nach Ägypten, die er schließlich mit Unterstützung des Königshauses von 1842 bis 1845 ausführte.

An dieser Stelle verlassen wir Richard Lepsius erst einmal und wenden uns der übrigen Familie zu. Von seinen fünf Geschwistern, drei weitere waren früh gestorben (Rosalie, geboren 1803; Carl Friedrich, geboren 1804, und Carl Robert, geboren 1808), wurde der älteste Bruder, Carl Edmund (1805 – 1873), als Jurist Appelationsgerichtsrat in Naumburg und war verheiratet mit Charlotte geb. Wegmann. Aus der Ehe entstammen zwei Töchter.

Carl Reinhold (1807-1836) wurde Kaufmann in Livorno und verstarb auf einer Geschäftsreise in Rom, wo er auch begraben liegt. Die Schwester Clara (1812-1862) heiratete den Geheimen Regierungsrat Albert Schulz in Magdeburg. Seine Schwester Alwine (1814-1892) war mit dem Kreisgerichtsrat Carl Jacob in Halle verheiratet und hatte drei Kinder. Der jüngste Bruder, Carl Martin Gustav (1817-1879), studierte in Berlin und Bonn Rechtswissenschaft und war anschließend als Regierungsassessor sowie im Preußischen Verwaltungsdienst in Breslau, Berlin, Düsseldorf, Königsberg, Erfurt und Frankfurt/Oder eingesetzt.

Wir beenden an dieser Stelle die Betrachtung der Vorfahren und der Nebenlinien der Geschwister von Richard Lepsius, da hier keine Persönlichkeiten vom Range des Ägyptologen bekannt geworden sind, und folgen zunächst den Spuren von Richard. Dabei müssen wir in gebotener Kürze zwei weitere berühmte Berliner Namen oder besser Familien in unsere Betrachtungen der Lepsii einbeziehen. Es sind die Namen Parthey und Nicolai.

Richard Lepsius heiratete am 5. Juli 1846 in Dresden Elisabeth Klein. Wer war dieses 18-jährige Mädchen, das dem stürmischen Werben des 35 Jahre alten Lepsius ihr Jawort gab? Sie wurde am 18. Januar 1828 als zweite Tochter des Buchhändlers und Verlegers Friedrich Parthey in Berlin geboren. Im zweiten Lebensjahr verlor sie ihre Mutter und drei Jahre später auch ihren Vater. Die nunmehrige Vollwaise wuchs unter der Obhut ihrer Stiefmutter, der zweiten Frau von Friedrich Parthey, auf.

Beide Namen - Parthey und Nicolai - sind für Bibliophile noch heute ein großer Begriff. Friedrich Nicolai (1733-1811) absolvierte in Frankfurt/Oder eine Lehre als Buchhändler und wurde zu einem selbstbewussten Autodidakten. Ohne je eine Universität besucht zu haben, gehörte er zu den Mitbegründern der Berliner Aufklärung. Befreundet waren mit ihm Gotthold Ephraim Lessing und Moses Mendelsohn. Nach dem Tod seines Vaters trat er in Berlin in dessen Buchhandlung ein, und nach dem Tod seines ältesten Bruders übernahm er auch die Leitung des mit der Buchhandlung verbundenen Verlages. In seiner Ehe wurden acht Kinder geboren, die sämtlich vor ihm starben. Die älteste Tochter, Wilhelmine, die mit 29 Jahren den 55-jährigen Hofrat im Finanzministerium, Friedrich Parthey, der diese Stelle durch Beziehungen zu einem Geheimen Oberfinanzrat erhalten hatte, 1797 geheiratet hatte, starb schon 1803. Sie hinterließ ihrem Mann zwei kleine Kinder, Gustav (geboren 1798) und Lili (geboren 1800). Als Friedrich Nicolai gestorben war, kam die Buchhandlung in den Besitz von Friedrich Parthey, der ihr intellektuelle Profil und das des Verlags weiterführte. Friedrich Parthey (1745-1822) ehelichte nach dem Tod seiner Frau Wilhelmine die Witwe seines 1804 tödlich verunglückten Schwagers David Nicolai, Charlotte Nicolai.

Friedrich Partheys Tochter Lili heiratete 1824 den 1793 geborenen Musiker und Komponisten Bernhard Klein. Dieser war auf Kosten des Preußischen Kultusministeriums aus dem Rheinland nach Berlin berufen worden, um die dortigen Musikanstalten kennenzulernen. Das Ziel bestand darin, dass er anschließend als Kapellmeister an den Kölner Dom zurückgehen sollte. 1819 kam er als Musiklehrer auch in das Partheysche Haus und unterrichtete dort Lili Parthey, um deren Hand er bald bemüht war. Das war nicht einfach, denn Klein war Katholik und Lili Protestantin, aber alles kam schließlich ins Lot und am 24. Juli 1824 konnten beide endlich heiraten. In dieser Ehe wurden zwei Töchter geboren, Clara 1826 und Elisabeth 1828. Lili selbst starb schon im 29. Lebensjahr, ihr Vater folgte seiner Frau wenige Jahre später in den Tod. Die Buchhandlung wurde nach dem Tod von Friedrich Parthey von seinem Sohn Gustav Parthey, Lilis Bruder, weitergeführt. 1866 verkaufte er die Buchhandlung und den Verlag mit den klangvollen Namen und lebte als Privatgelehrter, der 1857 in die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. 1872 verstarb er während einer Studienreise in Rom, wo er auch auf dem protestantischen Friedhof begraben liegt.

„Wanderungen durch das Niltal“

Ein Wort ist noch zu Gustav Parthey notwendig. In Berlin und Heidelberg hatte er klassische Sprachen und Geschichte studiert, reiste 1822 in Sizilien und anschließend lenkte er seine Schritte nach Ägypten und den nördlichen Sudan, der heutigen Republik Nordsudan, bis in den Raum um Dongola am Nil nördlich Khartum. 1840 erschien sein heute noch historisch-landeskundlich bedeutsames Werk „Wanderungen durch das Niltal“, das auch sein Schwager Richard Lepsius mit auf die Reise genommen hatte. Damit schließt sich der Kreis im Umfeld des Ägyptologen und wir kehren zu diesem zurück.

Es ist hier der Platz, auf zwei wesentliche Veröffentlichungen zu verweisen, die sich in zeitlich großem Abstand mit seinem Leben beschäftigen. Da ist zunächst in der Reihe „Lebensbilder alter Pförtner“ in Darmstadt 1943 sein Leben aufgezeichnet, aber viel bedeutender ist die umfassende und höchst substanzielle Arbeit von Hartmut Mehlitz mit dem Titel „Richard Lepsius Ägypten und die Ordnung der Wissenschaft“, die 2011 im Verlag Kadmos in Berlin erschienen ist. Hier findet der Interessierte das Leben, die Vorgeschichte der großen Ägypten-Expedition und die wissenschaftlichen Leistungen dieses großen Gelehrten akribisch verzeichnet. Ein Zeitungsartikel bietet keinen Raum, darauf näher einzugehen. Richard Lepsius hatte - wie bereits bemerkt - Elisabeth Klein geheiratet, die die Hälfte des Erbes aus der Buchhandlung Nicolai/Parthey erhalten hatte. Wir konzentrieren uns nun auf seine Nachfahren. In dieser Ehe wurden sechs Kinder geboren. Verfolgen wir nun den weiteren Lebensweg des Ehepaares Lepsius.

Wissenschaftliche Karriere

Vor Richard Lepsius, den nach der Rückkehr aus Ägypten in Berlin eine glanzvolle wissenschaftliche Karriere erwartete, stand die Auswertung der Ägyptenreise. Sie erfolgte in den Denkmälern aus Ägypten und Äthiopien, in denen nach vielen Jahren unendlicher Mühen die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise ihren wissenschaftlichen Niederschlag fanden. Es ist hier der Platz auf eine Reprintausgabe dieses 18-bändigen Werkes, das als Faksimiledruck zum Preis von 4800 Euro 2014 in Saarbrücken erschien, hinzuweisen. Es wird heute in einem Versandkatalog preisgesenkter Bücher für 2480 Euro angeboten! Das Werk findet sich, bearbeitet von der Universität Halle, inzwischen im Internet.

Der Autor, Professor Max Linke aus Weißenfels, ist Diplom-Geograf und hat sich intensiv mit der Geschichte und dem Wirken der Familie Lepsius beschäftigt. Linke lebte drei Jahre in Ägypten und Sudan. In seinem Beitrag für das Burgenland-Journal gibt er einen Gesamtüberblick über die Familie Lepsius. Der erste Beitrag war bereits in der Ausgabe vom 5./6. Juli des Burgenlandjournals unserer Zeitung erschienen.

Kommen wir zu seiner Familie zurück. Nach der Hochzeitsreise nach Frankreich und England kehrte das Paar nach Berlin zurück und nahm sich eine Wohnung in der Behrenstraße. Die Familie wuchs nun rasch an. 1847 wurde die Tochter Anna geboren. Es folgten 1850 Elisabeth, 1851 Richard, 1854 Bernhard, 1857 Reinhold und Johannes 1858. Die räumliche Erweiterung der Wohnung wurde erforderlich, und das Ehepaar entschloss sich, in der damaligen Bendlerstraße (heute Stauffenbergstraße) ein neues Haus zu bauen. Das Haus wurde 1882 wieder aufgegeben, abgerissen und bereits 1883 ein neues, kleineres in der Kleiststraße - in der Nähe des Nollendorfplatzes - bezogen. Das alles war verbunden mit den großen finanziellen Sorgen, die Richard Lepsius durch unglückliche Börsenspekulationen ausgelöst hatte, mit denen er sein Vermögen verlor. Mehlitz schildert diese dramatische Situation ausführlich. Sie hatte letztlich zum Verkauf des großen Hauses und dem Neubau eines kleineren Domizils geführt. Dort starb er am 10. Juli 1884. Seine Frau überlebte ihn um 15 Jahre und starb in Goslar am 12. November 1899.

Die Kinder der Familie Lepsius: Da war zuerst die Tochter Anna, sie verstarb - nervenkrank - 1919. Aus ihrer Ehe mit dem Astronomen Wilhelm Valentiner (1845-1931) entstammen vier Kinder. Elisabeth (1874-1944), Siegfried (1876-1971), Theodor (1878-1969) und Wilhelm Reinhold (1880-1958). Über die zweite Tochter des Richard Lepsius - Elisabeth (1850- 1921) - ist nichts Besonderes zu bemerken. Das dritte Kind - der erste Sohn Karl Georg Richard Lepsius (1851-1915) - hatte sich als Geologe auch über sein Fachgebiet hinaus als Wissenschaftsorganisator einen Namen gemacht. Er war auch der Ideengeber für die noch immer nützliche Geologische Karte des Deutschen Reiches im Maßstab 1:500000. Das vierte Kind, Bernhard Lepsius (1854-1934), studierte Chemie und war später in der chemischen Industrie tätig. Von ihm reichen die Nachfahren bis in unsere Tage hinein. Zwei seiner Söhne (Reinhold 1887-1915) und Walter (1889-1915) fielen im Ersten Weltkrieg. Der Sohn Wilhelm (1890- 1942) war als Kaufmann tätig und wirkte von 1926 bis 1933 als Vertreter der Firma Schering in Rio de Janeiro. Hier wurde auch am 8. Mai 1928 sein Sohn Mario Rainer Lepsius geboren, der heute in Weinheim an der Bergstraße lebt. Wir erinnern uns noch - es war ein Genuss, seinen Worten zu lauschen - an seinen brillanten Einführungs-Vortrag zur Eröffnung unserer Lepsiustagung 2011 im Nietzsche-Haus in Naumburg. Er heiratete 1958 Renate Meyer (1927-2004) und hat mit ihr den Sohn Oliver Nicolai (geboren 2. Februar 1964) in Weinheim, wo er auch heute noch lebt. Dieser studierte Rechtswissenschaft und hat eine Professur an der Universität Bayreuth. Er heiratete im August 2002 Susanne Degenring, heute Professorin an der Universität München.

Reinhold Lepsius wurde als fünftes Kind 1857 geboren und verstarb 1922. Er war als Maler bekannt geworden, und von ihm gibt es auch ein Bild seines Vaters, das wohl um 1884 entstanden ist.

Das wohl berühmteste Kind ist der 1858 geborene Johannes Lepsius. Ihm wollen wir uns etwas ausführlicher widmen. Er studierte Theologie, wandte sich später der Philosophie zu, kehrte danach wieder zur Theologie zurück und legte 1883 das erste, 1884 das zweite theologische Examen ab. Danach ging er als Hilfsprediger und Lehrer zur deutschen Gemeinde und Schule nach Jerusalem. Nach eineinhalb Jahren kehrte er nach Deutschland zurück. Wichtig war jedoch, dass er einen ersten Einblick in den Orient und den Islam bekam. 1887 erhielt er die Pfarrstelle in Friesdorf im Harz und verbrachte dort die folgenden zehn Jahre. Um der armen Bevölkerung des kleinen Dorfes im Unterharz zu helfen, gründete er mit eigenen Mitteln eine Teppichmanufaktur. Die Kenntnisse des Webens, die seine Frau Margarete mitbrachte, waren dem Vorhaben sehr förderlich. Dort entstand auch 1896 die deutsche Orient-Mission. Das war eine Institution in der Tradition der evangelischen Missionsgesellschaften. Zu dieser Zeit erhielt er Kenntnisse über Türkenmassaker 1895 an Armeniern. Dieses Ereignis änderte seinen Lebensweg entscheidend, den er nun ganz in den Dienst der Hilfe für diese christliche Bevölkerungsgruppe stellte.

Ab April 1896 bereiste er für drei Monate die Türkei, um selbst zu sehen, was dort geschah. Mit kirchlichen Mitteln in Höhe von 9000 Schweizer Franken konnte er als erste Soforthilfe zwei Waisenhäuser in Urfa (nahe der heutigen Grenze mit Syrien) und in Talas (nicht zu ermitteln) gründen, die von amerikanischen Missionaren geleitet wurden.

Nach seiner Rückkehr war er bemüht, die deutsche Öffentlichkeit zu informieren. Die außenpolitischen Interessen der deutschen Reichsregierung, deren Kontakte zum Osmanischen Reich ein Schwerpunkt deutscher Außenpolitik waren, verhinderten das jedoch. Überwacht, von der Presse tot geschwiegen und von der Landeskirche behindert, legte er sein Pfarramt nieder und zog nach Berlin. In wenigen Jahren gelang es ihm, zusammen mit armenischen Mitarbeitern, in der Türkei einige Waisenhäuser, Kliniken, eine Apotheke und eine Teppichfabrik zu errichten, für die er die Maschinen aus Friesdorf heranholte und einsetzte.

Stein zur Erinnerung

Aus Anlass seines 150. Geburtstages 2008 wurde in Friesdorf ein Lepsius-Stein ihm und seiner Frau Margarete zu Ehren enthüllt. Den 8,3 Tonnen schweren Findling hat die Firma Romonta aus Amsdorf der Gemeinde geschenkt. Die Inschrift auf dem Stein lautet: „Hier in Friesdorf begannen 1896 Dr. Johannes Lepsius (1858-1926) und Margarete geb. Zeller (1867-1898) aus Jerusalem gemeinsam ihren Kampf gegen Völkermord an den Armeniern“.

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschärfte die Türkei mit dem Argument, dass die Kriegsumstände die Umsiedlung der Armenier erforderlich machten, ihre Repressalien, und selbst sein Gespräch mit dem türkischen Kriegsminister Enver Pascha im August 1915 brachte keine Abhilfe.

Da ihm von deutscher Seite keine Unterstützung zuteil wurde, verfasste er eine als streng vertraulich bezeichnete Denkschrift Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei und verschickte sie in 20000 Exemplaren an Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland, darunter an die Abgeordneten des Reichstages.

Eine große Anzahl der Textes wurde allerdings konfisziert. Aus der Schar der ihm Helfenden seien nur die Dänin Karen Jeppe und der Schweizer Diakon Jakob Künzler herausgehoben. In den wenigen Jahren bis 1899 gelang es ihm, mit 13 europäischen und sechs armenisch-syrischen Mitstreitern sieben Hilfsstationen zu gründen. Der erwähnte Bericht konnte erst 1919 unter dem Titel „Der Todesgang des armenischen Volkes“ veröffentlicht werden.

1916 Deutschland verlassen

Im Juli 1916 verließ er mit seiner Familie Deutschland, weil ihm eine weitere Wirksamkeit unmöglich erschien und ließ sich in den Niederlanden nieder, um von dort seine Armenierhilfe fortzusetzen. Im November 1918 kehrte er nach Berlin zurück und wurde im Auswärtigen Amt mit der Sichtung von Reichsakten beauftragt, die sich mit der Politik der deutschen Regierung zur Armenierfrage beschäftigen sollten.