So war Weihnachten vor 25 Jahren So war Weihnachten vor 25 Jahren: Als das Wünschen half

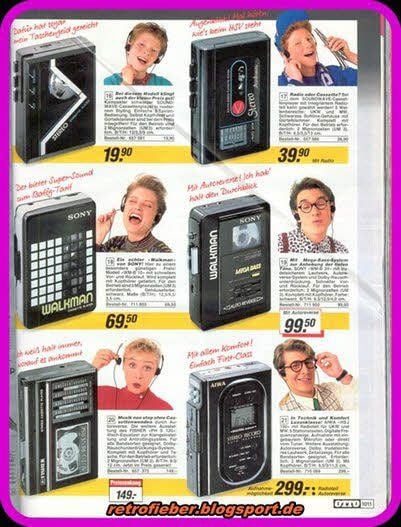

Halle/Berlin - Nicht mal 20 Mark. Für einen echten Walkman! Unglaublich. „Bei uns drüben kostet einer fast tausend!“, ruft der junge Mann seinem Freund zu, der kopfschüttelnd vor einem Regal mit Stereoanlagen steht. Weihnachtseinkauf 1989, ganz Ostdeutschland pilgert nach Berlin, nach Göttingen, Hof und Nürnberg.

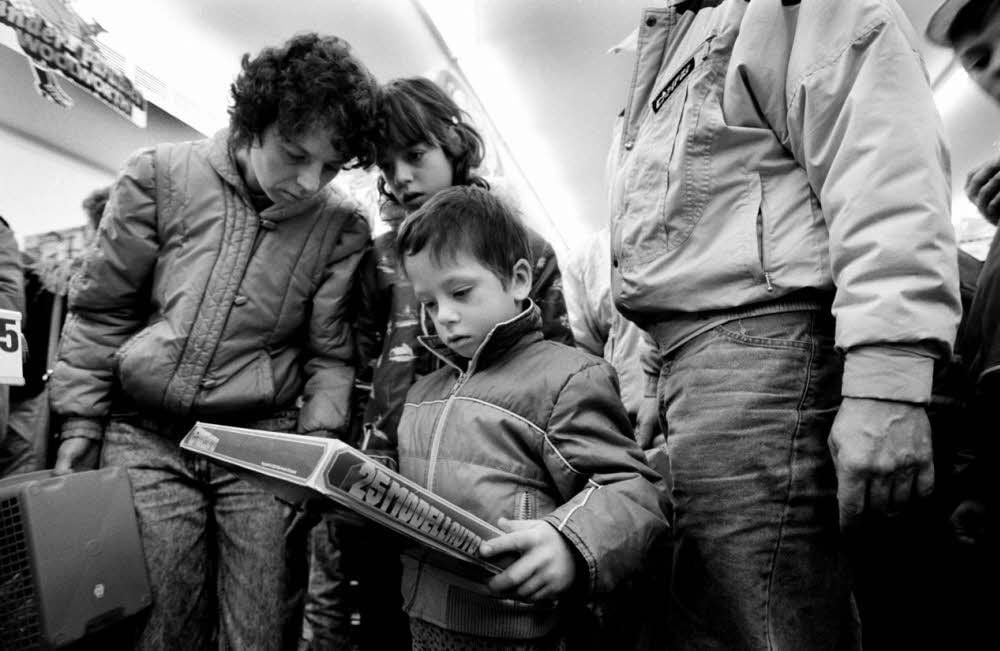

Ins Paradies, in dem es alles gibt, was es nie gab, so lange die Mauer stand. 599 Mark für Radio, Doppel-Kassettendeck, Verstärker und Boxen. „Wenn ein CD-Player dabei wäre, wär das sofort meins“, sagt der junge Mann. So bleibt es beim Einkaufsausflug der beiden Hallenser nach Berlin bei einem Walkman Marke „Teac“. Ihre Frauen haben Schuhe eingepackt, die Söhne tragen Beutel mit Matchbox-Autos und Playmobil-Figuren.

Im Zug in die Zukunft

Es ist kurz vor Weihnachten und im Zug zurück nach Halle herrscht beste Laune. Der Winter 1989 ist ungewöhnlich mild, Heiligabend werden 15 Grad gemessen werden. Im Abteil des D 1057, der bis Meiningen fährt, ist es noch wärmer, denn auch an diesem Dezembersamstag kurz vor dem Fest sind wieder Zehntausende aus dem Süden der DDR nach Westberlin gefahren, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Noch-Bürger der seit dem Mauerfall vor der Abwicklung stehenden Republik ein Weihnachtsfest mit vollen Regalen feiern können. Die Kaufhäuser am Kudamm und in der Kantstraße begeistern und verunsichern die Besucher aus dem Osten. Man kann sich glatt verlaufen zwischen den endlosen Regalkilometern. Und was man nehmen soll von all dem, das weiß man nach Stunden noch nicht. 6 000 einzelne Artikel enthält bereits ein durchschnittlicher Supermarkt im Westen. Eine typische DDR-Kaufhalle kommt mit weniger als der Hälfte aus.

Und selbst davon ist vieles meist nicht da. „Die zentral gelenkten Warenfonds wurden immer lückenhafter, das Warenangebot konnte den Bedarf der Bevölkerung kaum mehr decken – ganz zu schweigen von den Wünschen“, beschreibt Manfred Reimann, damals Vorsitzender der Konsumgenossenschaft im Kreis Wurzen. Die Kunden kennen es nicht anders, zu keiner Jahreszeit.

Udo-Jürgens-Platte für den Santana-Fan

Es geht in der DDR auch beim Einkaufen vor Weihnachten selten darum, Wünsche zu erfüllen. Vielmehr konzentriert sich der gelernte DDR-Bürger darauf, Gelegenheiten zu erkennen und sie kaltblütig zu nutzen. Gibt es zufällig Lizenzschallplatten, also Platten mit Musik von Westkünstlern, kommt es nicht darauf an, ob der betreffende Star wirklich einer ist, den man selbst oder der Beschenkte mag. Nein, notfalls bekommt der Staus-Quo-Fan auch ein Album von Abba geschenkt und der Santana-Anhänger findet ein Werk von Udo Jürgens auf dem Gabentisch.

Am Ende, das weiß jeder, wird sich alles tauschen lassen, irgendwo, mit irgendwem. Denn alles, was es nicht gibt, ist in der Arbeiter- und Bauernrepublik Teil ausgeklügelter Beschaffungstechniken, die dabei helfen, Bedürfnisse außerhalb des offiziellen Zuteilungssystem zu befriedigen. Es gibt keinen Kaufrausch, aber ein weit verzweigtes Netz von sogenannten Beziehungen, über die „organisiert“ und „besorgt“ werden kann, was offiziell nicht zu haben ist. „Bückware“, so genannt, weil sie stets unsichtbar unter dem Ladentisch liegt, können Kleinigkeiten sein. Bücher, T-Shirts, Tonbandkassetten, aber auch Damenstrumpfhosen, Jeans, Turnschuhe oder Auto-Ersatzteile. Je nach Wirtschaftslage und Saison wechseln Angebot und Nachfrage in der Schattenwirtschaft mit der einen einzigen Konstante: Beide passen garantiert nie zusammen und irgendetwas fehlt immer. Bis zum Weihnachtswunderland des Westens, in dem die Lichterketten heller glänzen und die Weihnachtsmannbärte nicht wie Watte aussehen.

Für was die Menschen der DDR ihr Geld zu Weihnachten 1989 ausgaben und vor welchem bis dato unbekannten Problem die Menschen plötzlich standen, lesen Sie auf Seite 2.

Wohlstandschock nach der Mangelwirtschaft

Es ist ein Wohlstandsschock, den die Menschen aus der Mangelwirtschaft erleiden. Daheim gab es kaum Weihnachtsbäume, die den Namen verdienten. Treu sorgende Familienväter gewöhnten sich an, zwei der Micker-Fichten zu kaufen, um daraus einen sehenswerten Baum zu basteln. Zweige von einem Baum amputiert und sie mit Kleber oder Draht an den anderen transplantiert. Nun auf einmal aber gibt es künstliche Kiefern und Nordmanntannen, die ordentlich in große Netze eingehüllt sind. Teuer zwar, aber ein Traum von einem Baum.

Das Geld dafür ist da, denn Geld spielt schon seit Mitte der 80er Jahre für die meisten DDR-Bürger kaum noch eine Rolle. Weil Mieten und Lebensmittel auf Geheiß von Staatschef Erich Honecker billig bleiben müssen, obwohl Planungschef Gerhard Schürer immer wieder vor den Folgen warnt, reicht die Menge der verfügbaren Waren schon lange nicht mehr aus, das kursierende Barvermögen abzuschöpfen. Der Einzelhandelsumsatz sackt fast ein Viertel ab, die Sparquote steigt - die DDR-Bürger horten ihr Geld, weil sie einfach nichts zu kaufen finden. Bieten sich dann Gelegenheiten, schlagen sie auch zu abenteuerlichen Preisen zu: Ein Fernseher kostet mehr als 5 000 Mark, eine Hifi-Anlage 3 000, eine Waschmaschine 2 000. Vor der Fernsehkette RFT bilden sich Schlangen, wenn Sony-Farbfernseher zu haben sind, für die ein normaler Arbeiter fast ein Jahr arbeiten muss. Auch für Sanyo-Videorecorder VHR-5100G legen Tausende bereitwillig mehr als 7 300 Mark hin.

Auf einmal nun ist alles anders. Die von den volkseigenen Werbegestaltungskollektiven mühevoll mit Lametta und Tannenzweigen geschmückten DDR-Kaufhäuser und die „Exquisit“-Läden für den pralleren Geldbeutel müssen plötzlich mit Hertie, Kaufhof und Karstadt konkurrieren. Eine Abstimmung mit den Füßen, die Konsumläden und volkseigene HO-Kaufhäuser nur verlieren können.

Inmitten einer neuen, glänzenden und blitzenden Welt stehen die Einkaufstouristen aus dem Osten schlagartig vor dem Problem, dass sich langgehegte Wünsche tatsächlich erfüllen lassen. Ein richtiges Auto. Eine richtige E-Gitarre. Eine Mikrowelle. Eine Spiegelreflexkamera von Nikon. Ein Computer von Commodore. Ein Atari-Telespiel.

"Wer weiß, was das Geld morgen noch wert sein wird."

Zum Kurs von anfangs 10:1, später dann von 8:1 lässt sich die DDR-Mark jetzt überall schwarz, aber legal in D-Mark umtauschen. Mit dem frischerworbenen Geld ist es dann erstmals seit Menschengedenken nicht mehr nur kein Problem mehr, Bananen und Apfelsinen für die bunten Teller zu kaufen. Nein, zudem gibt es nun auch Nektarinen, Kiwi, Papaya, Maracuja und Mango.

Es ist für viele ein Traum, der da in Erfüllung geht. Echte Levis statt „Wisent“-Jeans, Hifi-Türme von Technics statt der bis dahin vor allem aus lauter Not so beliebten Kombination S 3000 von Stern Radio in Sonneberg. Und Ritter-Sport-Schokolade, wo früher die Schlagersüßtafel angesagt war.

Warum die Ostdeutschen ein Segen für en westdeutschen Einzelhandel waren und welche Produkte auch nach der Wende beliebt blieben, lesen Sie auf Seite 3.

Zwischen Staunen und Begeisterung rechnet ein ganzes Staatsvolk, wofür das Gesparte reichen könnte. Der durchschnittliche Monatslohn in der DDR liegt bei knapp über eintausend Mark, selbst ein günstiger CD-Player oder ein preiswertes Rennrad kosten da immer zwei, drei Monatslöhne. Doch während Demonstranten in Leipzig die Stasi-Zentrale besetzen, der zentrale Runde Tisch in Berlin zusammentritt und Bundeskanzler Helmut Kohl bei seinem ersten Besuch in Dresden von „Deutschland einig Vaterland“-Rufen empfangen wird, sagen sich viele, wer weiß was kommt, wir geben das Geld lieber heute aus. Wer weiß schon, was es morgen noch wert sein wird.

Für den Handel in den alten Bundesländern und im Westen Berlins sind die zwölf Millionen Ostdeutschen, die sich bis zum Jahresende ein Visum für eine Westreise holen, ein Segen. Sie drängen sich am Bahnhof Zoo, um ihre Alu-Chips gegen harte Mark zu wechseln. Sie irren durch die Kaufhäuser, auf der Jagd nach „Schnäppschen“, wie der Sachse alles nennt, was ihm irgendwie günstig vorkommt. Und sie entdecken schnell die türkischen Geschäfte in Berlin-Kreuzberg, die unter Berufung auf eine gesetzliche Regelung zur Umsatzsteuerrückerstattung bei Einkäufen von Ausländern gleich ganz auf die Umsatzsteuer verzichten.

Umsatzbringer aus dem Osten

Es sind die DDR-Bürger, die die Einzelhandelsumsätze von den 594 Milliarden D-Mark des Jahres 1988 bis Ende 1989 auf 623 Milliarden hochdrücken. Die Bundesdeutschen hingegen halten sich mit Einkäufen in der DDR zurück. Nur erzgebirgische Weihnachtspyramiden, wie sie Doris Wagenbreth in der Kunstgewerbeabteilung des Centrum-Warenhauses am Alex verkauft, gehen einigermaßen. Und natürlich die Privatimporte mutiger Kaufhauschefs: Die kaufen West-Hightech auf Rechnung im bundesdeutschen Großhandel und verkaufen sie dann gegen DDR-Mark an Kunden, die dem Einkauf bei Karstadt und Co. nicht trauen. Auch davon gibt es genügend.

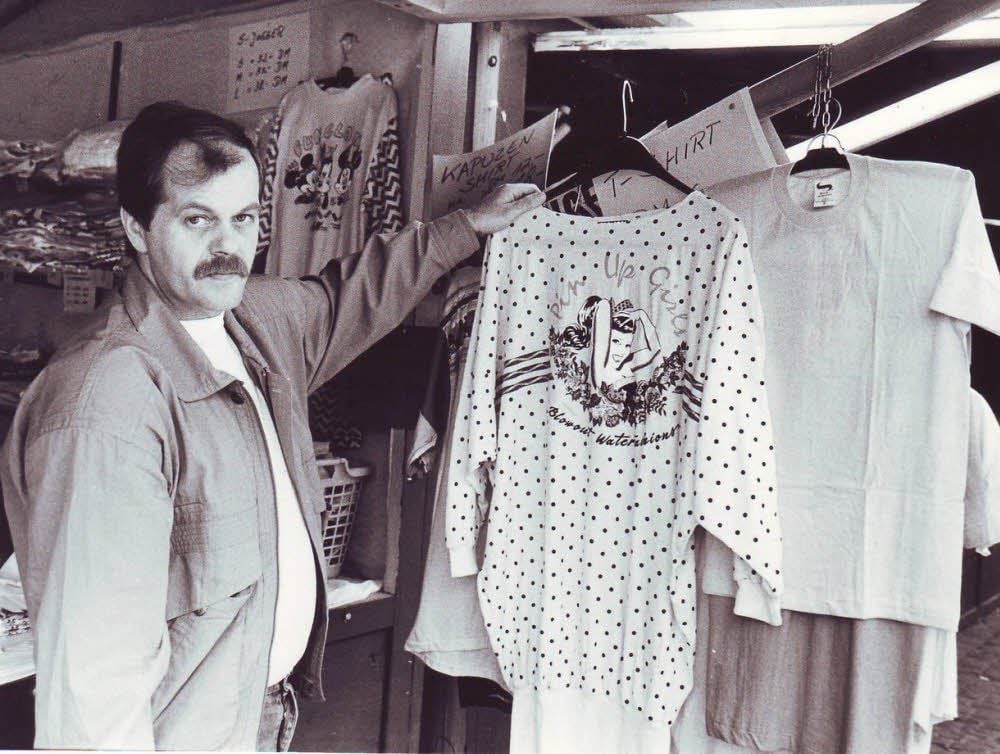

Wie auch von denen, die den Pionieren des Wanderhandels, die noch vor Weihnachten auf den Märkten von Halle, Zeitz und Merseburg ihre Verkaufswagen parken, staunend in die Auslage schauen. Ein Satz für die Ewigkeit, der nicht nur in Halle fällt: „Massagestab, was soll das sein?“