Künstlicher Schnee bei Olympia Künstlicher Schnee bei Olympia: Schnee kann wie Champagner sein

Halle (Saale)/MZ - Ukichiro Nakaya war ein Mann, der Karriere machen wollte. Dass ihm dies einmal mit gefrorenem Wasser gelingen würde, ahnte er noch nicht, als er 1930 an die Universität Hokkaido kam. Die Labore waren karg und schlecht ausgestattet. Eines gab es in der Stadt im Norden Japans jedoch im Überfluss: Schnee vor der Tür. So begann der Physiker, Flocken unters Mikroskop zu legen. Was er dort sah, sollte ihn sein ganzes Leben nicht mehr loslassen. Er erblickte kleine Kunstwerke. Verästelte Kristalle, die ihre sechs Arme wie Sterne nach allen Seiten ausstreckten. Atemberaubend symmetrisch – und doch schien keiner dem anderen zu gleichen.

„Schneeflocken sind Buchstaben, die uns der Himmel schickt“, notierte Nakaya, der als erster Forscher ihre verschiedenen Formen klassifizierte. Doch das allein war ihm nicht genug. Er wollte auch selbst Frau Holle spielen. Dazu baute er sich eine Kältekammer, in der er die Bedingungen einer winterlichen Wolke nachahmte, und verbrachte sehr viel frostige Zeit darin. Am 12. März 1936 züchtete er zum ersten Mal einen Schneekristall. Er entstand auf den Spitzen eines Kaninchenfells.

Heute ist Schnee, der von Menschen gemacht wird, nichts Besonderes mehr. Auch in Sotschi wird wieder haufenweise Kunstschnee zum Einsatz kommen. 400 Schneekanonen stehen bereit. „Kunstschnee ist eigentlich nicht das richtige Wort“, sagt Hansueli Rhyner vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Er spricht lieber von technischem Schnee, denn dieser ist schließlich auch nichts anderes als gefrorenes Wasser. Wasser wird unter Druck durch Düsen in die Luft geschossen und zerstäubt. Während es zu Boden fällt, gefrieren die feinen Tröpfchen zu Schnee.

Schnee ist nicht gleich Schnee

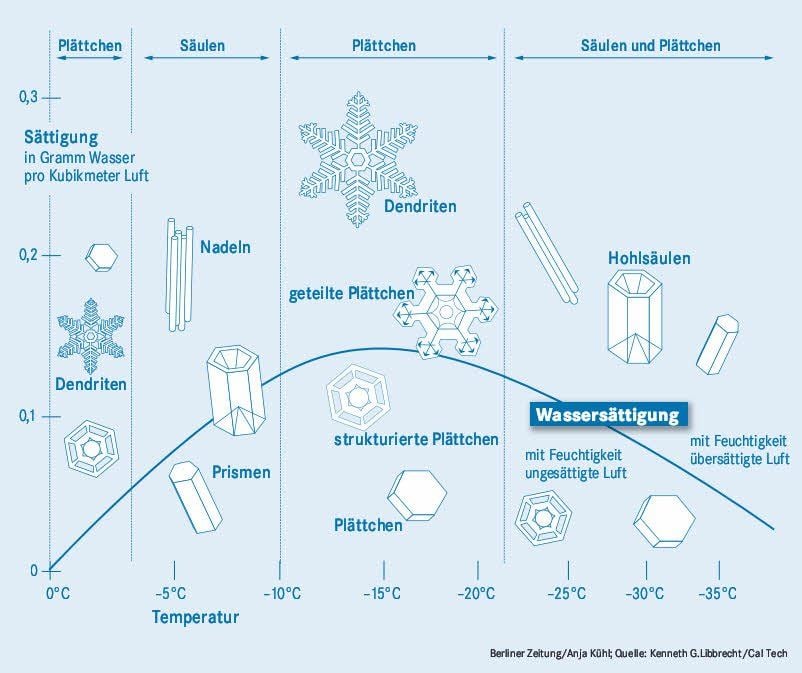

Das, was aus der Maschine kommt, kann sich allerdings lange nicht mit der Schönheit messen, die die Natur hervorbringt. Unter dem Mikroskop sieht es aus wie schnöde, langweilige Eisklümpchen. Körnig, hart und rund. Schnee, der aus den Wolken kommt, hat dagegen auf seinem Weg zur Erde viel mehr Zeit, sich zu entwickeln. Die Schneekristalle entstehen durch Kontakt mit feinsten Partikeln in der Atmosphäre. Nach und nach docken weitere Wassertröpfchen an. Durch unterschiedliche Luftbedingungen und Temperaturen wachsen die Formen heran: Plättchen, Säulchen, Röhrchen, Nadeln, sechseckige Sterne. Nach und nach werden die Gebilde immer schwerer und fallen zur Erde.

Dabei ist Schnee nicht gleich Schnee. Es gibt ihn pappig, nass, pulverig, filzig, grieselig oder firnig. Das Weiß, das in Deutschland vom Himmel fällt, ist anders als eine Alpen- oder Sotschi-Flocke. Skigebiete in den amerikanischen Rocky Mountains rühmen sich damit, den besten Schnee der Welt zu haben: Der „Fluffy Snow“ ist weich, locker und trocken. Die Amerikaner nennen ihn Champagner-Powder. Man wirft ihn in die Luft und zählt die Sekunden, bis er am Boden ankommt, je länger es dauert, desto besser ist er.

Feuchter Schnee in Sotschi

Bei uns werden Schneeflocken normalerweise nur vier bis fünf Millimeter groß und haben ein Gewicht von etwa 0,004 Gramm. Die größten Exemplare der Welt will der Farmer Matt Coleman in Fort Keogh, Montana gesehen haben. Am 28. Januar 1887 nahm er Maß: 38 Zentimeter breit und 20 Zentimeter dick sollen die Monsterflocken gewesen sein, das reichte fürs Guinness-Buch der Rekorde..

„In Sotschi ist der Schnee wegen der Nähe zum Meer recht feucht“, sagt Rhyner. „Auch die Sonneneinstrahlung ist recht hoch. Deswegen verändert sich der Schnee schneller, wenn er am Boden liegt.“ Was auf natürlichem Weg vom Himmel auf die olympischen Pisten fällt, wird übrigens beiseite geräumt. „Schnee aus der Maschine eignet sich einfach viel besser zum Bau von Skipisten“, sagt Schneeforscher Rhyner.

Rennpisten müssen hart sein

Ein Balken, der aussieht wie ein dickes, langes Rohr, spritzt außerdem Wasser unter die Schneedecke. Über den Druck werden Dichte und Struktur des Schnees bestimmt. Ist es zu warm, können auch Salz oder Kunstdünger zum Einsatz kommen. Sie entziehen der Umgebung Wärme, der Schnee kühlt sich ab und gefriert. „Rennpisten müssen hart, sehr hart sein“, sagt Rhyner. Das garantiert gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer. Bevor es die Pistenpräparation gab, bildeten sich während eines Skirennens immer mehr Rillen und Löcher auf der Strecke.

Um einen Kubikmeter Schnee herzustellen, benötigt man 250 bis 350 Liter Wasser, heißt es beim Deutschen Skiverband. Für eine Skipiste (30 Meter breit und 400 Meter lang) müssen demnach um die 1 000 000 Liter Wasser her - immerhin etwa so viel wie in ein Hallenschwimmbecken passt. Dafür werden in Skigebieten häufig extra Stauseen angelegt. Hinzu kommt der hohe Energieverbrauch. Die Pisten werden zudem planiert, um jede Unebenheit, die mehr Kunstschnee nötig machen würde, zu vermeiden. Im Sommer hat das zur Folge, dass das Wasser viel schneller abläuft. Die Gefahr von Bodenerosion steigt. Bei Hochwasser verschärft sich die Situation insgesamt noch mehr.

Eine Schneekanone kann nur dann ihren Dienst tun, wenn es kalt genug ist - unter Null Grad. In Mitteleuropa ist es jedoch wegen der globalen Erwärmung durchschnittlich bereits ein Grad wärmer als noch vor 50 Jahren. Das wirkt sich auch auf den Schneefall aus. In etwa 1 000 Metern Höhe registrieren Meteorologen heute rund 30 Prozent weniger Tage, an denen mindestens 30 Zentimeter Schnee liegen. Nur auf über 2 000 Meter ist es im Winter noch so kalt, dass die weiße Pracht trotz des Klimawandels nicht abgenommen hat.

Riesiges Schneedepot

Auch in Sotschi sahen die Russen vor einem Jahr besorgt in den Himmel. 14 Grad im Winter – und das ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen. Die Stadt am Schwarzen Meer liegt auf demselben Breitengrad wie Nizza, das Klima ist subtropisch. Die Sommer sind heiß, die Winter mild. Nur in höheren Lagen der die Stadt umgebenden Berge geht man im Januar Skilaufen. Die Organisatoren wollten sichergehen. Sie legten riesige, teure Schneedepots in den Bergen an. Etwa 500 000 Kubikmeter Schnee wurden angehäuft, um sie über den Sommer zu retten.