Indien Indien: Das Ende der Slums

Neu Delhi/dpa. - Über tausend Polizisten, bewaffnet mit langenBambusstöcken, schwärmten in den Slum und trieben die Bewohner ausihren Unterkünften. Manche konnten noch ein paar Habseligkeiten -Kleidungsstücke, Töpfe, Teller - zusammenraffen, bevor die Polizistendie Siedlung in Brand steckten. «Meiner Familie und mir blieb nur dieKleidung, die wir am Leib trugen», sagt Khan und zieht, wie zumBeweis, an seinem langen dunkelbraunen Gewand.

Was die Feuer nicht zerstörten, erledigten Bulldozer, die allesVerbliebene beiseite schoben. Die Bewohner konnten von derangrenzenden Hauptverkehrsstraße aus nur zuschauen, wie alles, wassie innerhalb von Jahrzehnten aufgebaut haben, in nur wenigen Stundenvernichtet wurde. In Trümmern lagen auch mehrere Hinduschreine undislamische Gebetshäuser.

Das Oberste Gericht der Stadt hatte seine Drohung wahr gemacht undin Eigenregie, vorbei an der Stadtregierung, vorbei an allenzuständigen Behörden, die Zerstörung der Armensiedlung angeordnet undeine gefürchtete Sondereinheit der Polizei entsandt.

Der Schreckenstag vor neun Monaten, der 15 000 Menschen obdachlosmachte, war nur der Auftakt. Denn Delhi, eines der Zentren des neuenindischen Aufschwungs, möchte sich seiner Armensiedlungen entledigen.Die kommunale Regierung möchte die Hauptstadt bis 2010 zu denCommonwealth Games in eine «World class city» verwandeln, in eineStadt von Weltklasse. Bis die Sportler aus den 54 Ländern desfrüheren britischen Imperiums zu den Spielen eintreffen, sollen diemeisten der vier Millionen Slumbewohner an den Stadtrand verdrängtwerden, in Auffanglager wie Sabda Ghevra.

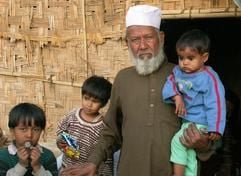

Die Siedlung im äußersten Nordwesten der 14-Millionen-Metropoleerinnert an ein Flüchtlingslager. Ein gelbes Schild an der Zufahrtweist das karge weitläufige Areal als «Umsiedelungs-Projekt Ghevra»aus. Asghar Khan steht vor seiner neuen Bleibe, einer wackeligenHolzkonstruktion auf staubigem Grund. Sie bildet eine Reihe mitanderen Hütten. Die Wände bestehen aus Bastmatten. Eine schwarzePlastikplane, die über das Dach gespannt ist, soll verhindern, dassRegen in die nur 18 Quadratmeter große Behausung dringt. Khan wohnthier mit seinen fünf Töchtern und seiner Frau.

Asghar Khan hat einen langen weißen Bart, auf dem Kopf trägt erdie weiße Stoffkappe gläubiger Muslime. Sein genaues Alter kennt ernicht, er müsse zwischen 60 und 62 Jahre alt sein, sagt er. Im Armhält er seine jüngste Tochter, ein vierjähriges Mädchen. IhreAugenränder sind tiefschwarz geschminkt. Das soll verhindern, dass esder böse Blick neidischer Mitmenschen trifft. «Am Yamuna-Ufer hatteich ein gutes Einkommen. Heute müssen wir oft hungern», sagt Khan.Damals lebte er von den Fischen, die er aus dem Fluss zog und anHändler in der Nähe verkaufte. Heute fertigt er Fischernetze an undfährt ein Mal in der Woche in die Stadt, um sie zu verkaufen. «Aberjetzt reicht das Geld nicht, um zu überleben.» Er müsse sich vonseinen Brüdern Geld leihen, um seine Kinder zu ernähren, gibt er zu.

Neben der Hütte stehen Frauen, deren farbenprächtige Kleider siein der tristen Umgebung leuchten lassen wie Blumen in der Wüste. Allemöchten von ihrem Schicksal erzählen, und immer wieder fällt das Wort«Pareshani» - Sorgen. Sorgen, wie lange die Männer ihre Arbeitsplätzewohl behalten werden. Denn die liegen über zwei Stunden entfernt, wasdrei teure Busfahrten bedeutet. Sorgen, was aus den Kindern wird, dieerst wieder in eine Schule gehen können, wenn das Unterrichtsgebäudein einigen Monaten fertig gestellt sein wird. So lange toben undplärren sie zwischen den Holzkonstruktionen der Ärmsten und den nichtweniger wackelig wirkenden roten Backsteinhäusern, die sich die etwasWohlhabenderen auf ihrer Parzelle errichtet haben.

Müde blickt eine der Frauen auf die Behausungen. «Nach derZerstörung unseres Viertels haben wir eine Woche lang auf der Straßegeschlafen. Dann haben Leute von Hilfsorganisationen die Stadt dazugebracht, uns hier ein Stück Land zu geben», sagt sie. Wer es hierhergeschafft hat, zählt noch zu den Glücklichen. Nur wer nachweisenkonnte, dass er vor 1998 ans Yamuna-Ufer gezogen war, hat eineParzelle bekommen. Wem das nicht möglich war, oder wer den Preis von7000 Rupien (120 Euro) - den Gegenwert von drei Monatsgehältern -nicht aufbringen konnte, ist in eines der anderen Armenviertel derHauptstadt gezogen. Bis auch dort eines Tages die Bulldozer kommenwerden.

Sheila Dikshit, die Regierungschefin der indischen Hauptstadt,wirbt in zahlreichen Interviews für ihr hoch gestecktes Ziel. Es geheihr um die «Verschönerung der Stadt», sagt sie dann oft. Der Beginnder Commonwealth-Spiele sei der geeignete Anlass, die Slums ein füralle Mal loszuwerden. Denn Armenviertel hätten «in einer modernenStadt nichts zu suchen».

Armenviertel wie die Kanak Durga Colony im Süden der Stadt. DieSiedlung steht ganz oben auf der Liste der Slums, die denambitionierten Plänen der Hauptstadt weichen sollen. Vor über 20Jahren haben sich hier die ersten Einwanderer vom Land niedergelassenund sich aus Jutesäcken, Holzlatten, Folie und Wellblech die erstenUnterstände gezimmert. Arbeit fanden sie im benachbartenIndustrieviertel. Die Löhne waren aberwitzig niedrig, aber immer nochum ein Vielfaches höher als in ihren Dörfern. Aus den provisorischenKonstruktionen erwuchsen Backsteinhäuser, kleine Kästen, von denensich manche waghalsig mehrere Stockwerke hoch stapeln.

Ein Blick in den Slum verrät schnell, welche Probleme das Leben ineinem Armenviertel mit sich bringt. Knäuel selbst gelegterStromleitungen hängen über den kleinen Gassen. Wasserleitungen gibtes nicht, mehrmals die Woche liefert die Stadtverwaltung das Wasserin Tanklastern. Dann stehen die Bewohner Schlange und tragen es inKanistern zu ihren Häusern. Nur wenige der oft nur einen Meterbreiten Wege sind asphaltiert. In den offenen Abwasserkanälen danebensteht eine graue Brühe, die Blasen wirft. Es riecht moderig. Mit derRegenzeit kommen die Krankheiten: Dann brechen Durchfälle, Malariaund Denguefieber über die Armensiedlung mit ihren über 6000Einwohnern herein.

Trotzdem ist Kanak Durga nicht der Ort der Verzweiflung, den derWesten häufig auf den Begriff «Slum» projiziert. Wäsche trocknet vorden Häusern, die Menschen achten auf saubere Kleidung. Nachmittagsspielen in den schmalen Gassen Kinder, morgens gehen sie in die nahegelegene staatliche Schule. Es gibt Geschäfte, die Haushaltsartikelund Telefongespräche verkaufen. Auf einem kleinen Markt bietenHändler Reis, Linsen, Blumenkohl und Orangen an. Das Viertel istinformeller Arbeitsmarkt und zugleich sicherer Rückzugspunkt aus derimmer gefährlicheren Großstadt: Denn die kleine Gemeinschaft hältzusammen, die Menschen helfen sich gegenseitig und achtenaufeinander.

«Wir waren hier immer glücklich», sagt Dilwari, eine Frau Mitte30. Sie steht vor ihrem Haus, neben sich zwei ihrer Töchter. Ihrrosafarbenes Umhängetuch hat sich sich über den Kopf geworfen. «Aberwenn das Viertel abgerissen wird, wo sollen wir dann hingehen?» Vorvier Jahren kamen Mitarbeiter der Stadt und sagten, die Armensiedlungwerde bald geräumt. Die Menschen von Kanak Durga aber organisiertensich und legten zusammen für einen Anwalt, der sich für einenBruchteil seines üblichen Honorars ihrer Sache annahm. Vor demObersten Gericht der Stadt legte er Widerspruch ein.

In wenigen Wochen werden die Richter darüber entscheiden, ob dasArmenviertel überleben wird. Die Chancen stehen denkbar schlecht: Esist dasselbe Gericht, das die Bewohner von den Ufern des Yamunavertreiben ließ. «Wenn das geschieht», sagt Dilwari und deutet aufihr zweistöckiges, türkisfarbenes Haus, «dann fangen wir wieder beiNull an. Dann leben wir wieder unter Zeltplanen, irgendwo in derStadt.»

Dilwari und ihr Mann kamen vor beinahe zwei Jahrzehnten hierher,um der grassierenden Armut in ihrem 180 Kilometer entfernten Dorf zuentfliehen. Seither hat sich das Elend auf dem Land wegen derwirtschaftlichen Öffnung Indiens Anfang der 90er Jahre sogar nochverschärft: Während der viel gepriesene Boom der gut ausgebildetenneuen Mittelschicht in den Städten glänzende Verdienstmöglichkeitenbietet, sehen sich die Kleinbauern und Landarbeiter in den Dörferndem erbarmungslosen Wettbewerb auf dem Weltmarkt ausgesetzt.

Denn seit Indien auf Druck der Welthandelsorganisation WTO und derWeltbank seit 1991 die Zollschranken für landwirtschaftlicheErzeugnisse immer weiter gesenkt hat, strömen hoch subventionierteProdukte aus den USA und aus Europa selbst auf die kleinstenDorfmärkte. Die Preise sind seither im freien Fall. Der Abnahmepreisetwa für Baumwolle ist dadurch vielerorts unter die Produktionskostengefallen. Unzählige kleine Bauern haben sich in den letzten Jahrenhoffnungslos verschuldet, und viele der landlosen Landarbeiterverdienen nicht mehr genug, um ihre Familien zu ernähren. Jedes Jahrnehmen sich deswegen tausende von ihnen das Leben.

So treibt die Not immer mehr Menschen in die Armenviertel derboomenden Megacitys. Heute leben in der indischen Hauptstadt schonmehr als vier Millionen Menschen in solchen illegalen Siedlungen,fast ein Drittel der Bevölkerung. Und jeden Tag kommen mehr alstausend dazu.

«Ich denke nicht, dass es möglich ist, Delhi unter diesenBedingungen bis 2010 slumfrei zu bekommen», sagte Kirin Martin. DieÄrztin, eine quirlige Anfangvierzigerin, sitzt im Büro derPoliklinik, die sie und ihre Organisation «Asha» gegründet haben.Asha bedeutet Hoffnung. Martin und andere Ärzte betreuen die Bewohnerder Armenviertel in mobilen Praxisbussen. Daher kennt sie viele derBewohner persönlich. «Vielleicht wird ein Teil der Stadt dann freivon Slums sein. Aber die Stadtregierung muss auch genügend neuenWohnraum zur Verfügung stellen.»

Für die überhastete Räumung der Armensiedlung am Yamuna-Ufer hatdie Ärztin kein Verständnis. «Diese Aktion war unmenschlich. Wareiner der Richter, die das angeordnet haben, jemals in so einemViertel?» Martins Stimme wird dabei laut. Der Zustrom von Menschenaus dem Land werde nicht abreißen, so lange dort tiefste Armutherrsche. «Wer ein prosperierendes Indien haben möchte, muss sichauch mit den Armen befassen. Wohlstand und Armut kann man nichttrennen.»

Derweil senkt sich die Sonne über dem Flüchtlingslager imNordwesten der Stadt. Frauen kochen auf offenen Feuerstellen dasAbendessen. Es riecht nach Rauch, gekochten Linsen und Fladenbrot.Bald werden die Männer von ihren weit entfernten Arbeitsplätzen inder Stadt nach Hause kommen. In einem der Häuser flackern dieGesichter von Politikern über einen kleinen Schwarzweiß-Fernseher.Sie diskutieren in einer Talkshow darüber, was Indien tun muss, umseinen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung noch mehr zu befeuern.