Welche Alltagsgegenstände aus DDR-Zeiten haben überlebt? Welche Alltagsgegenstände aus DDR-Zeiten haben überlebt?: Noch nichts für die Tonne

Wiedersehen auf Grönland

Halle (Saale) - Nach über 35 Jahren ist die blaue Schrift unter Kanne und Tasse etwas verblichen, aber lesbar: German Democratic Republic, Jäger, Eisenberg. Das Service wurde in Tausenden DDR-Familien benutzt.

Nach einer faszinierenden Zickzackfahrt zwischen treibenden Eisbergen hindurch hatte ich vor Jahren den grönländischen 47-Einwohner-Ort Rodebay erreicht, fern der Zivilisation. Mein Ziel: das Restaurant „H8“. Den Namen trägt es seit dem Krieg. Das drei Meter hohe H8 auf dem Dach war ein Orientierungspunkt für alliierte Flieger. Die Wirtsleute, Ingo und Uta Wolff, kommen aus Thüringen. 1997 hatten sie die „Hammermichelbaude“ im Elstertal aufgeben und waren nach Grönland ausgewandert, wo sie bei früheren Besuchen das leerstehende „H8“ ins Herz geschlossen hatten. Sie bauten es auf und die Touristen kamen in Scharen in die winzige Gaststube am Polarmeer. Und manche von ihnen staunen, wenn es Kaffee gibt: Kennst du doch irgendwie, das blau-weiße Geschirr? Dann, so Ingo Wolff, drehen sie Tasse um und er wisse es sofort: Ah, das sind Ossis, Landsleute. Viele Jahre nach dem Ende der DDR lesen sie dann im „H8“ die verblichenen Worte laut vor: German Democratic Republic, Jäger, Eisenberg. Und lächeln... (Hans-Ulrich Köhler)

Der Favorit

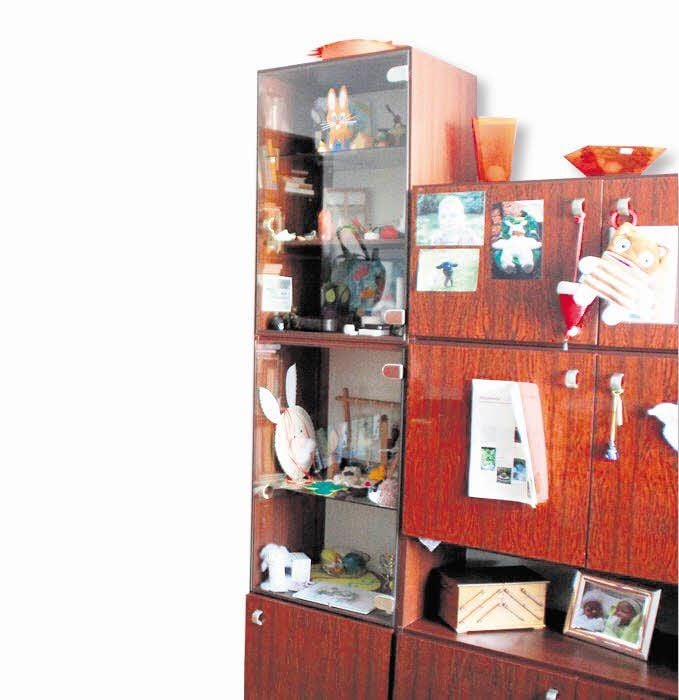

Das war schon ein starkes Stück DDR, die Wiwena Favorit-Schrankwand war begehrt. Benannt nach dem Möbelkombinat Wittenberg-Weißenfels-Naumburg kam die Schrankwand in den 1970er Jahren in den Handel. Und sie steht bis heute bei uns. Nicht mehr ganz komplett nach zwei Umzügen, nicht mehr in der guten Stube, aber wenigstens im Arbeitszimmer, wo man Stauraum braucht.

Wir bekamen unsere Traumschrankwand damals umgehend angeliefert - mit einer Hiobsbotschaft: Das Glasteil war nicht lieferbar, sollte zwei Wochen später kommen. So lange blieb die Wand nur teilaufgebaut, Einzelteile standen kreuz und quer im Wohnzimmer herum. Aus zwei wurden zehn Wochen, bis mir der Kragen platzte. An einem Montag rief ich in der Möbelabteilung mit lauter Stimme, dass ich das Sch... finde, dass ich eine nicht komplett aufgebaut Schrankwand habe, nur weil mein Glasteil vielleicht ein guter Bekannter des Kaufhauses bekommen hat und drohte: „Wenn das Teil bis zum Wochenende nicht da ist, dann könnt ihr den ganzen Mist wieder abholen und ich will mein Geld zurück haben.“

Keine Ahnung, ob das gegangen wäre, aber in meinem Zorn war mir das egal. Am Mittwoch bekam ich einen Anruf, dass das Glasteil am Freitag geliefert würde. Und man höre und staune - es kam und wird uns samt Rest der Wand auch 40 Jahre später nicht so schnell verlassen. Irgendwie hängen wir daran. (Birger Zentner)

Der Stern der Jugend

Die letzten beiden Jahrzehnte hat mein alter Stern Recorder im Garten meiner Eltern gestanden und manchmal auch gedudelt. Jetzt geben sie das Pachtgrundstück auf und es wurde Zeit, das „Kassettengerät mit eingebautem Radio“ wieder nach Hause zu holen. Mittlerweile ist der Recorder 37 Jahre alt. Er funktioniert noch ganz gut. Wahrscheinlich werde ich ihn behalten.

Warum so ein antiquiertes Teil überhaupt aufheben? Man kann das sicherlich nur verstehen, wenn man weiß, wie viel Vorfreude, Stress und Genugtuung mit dem Gerät verbunden sind. Der Stern Recorder war in der DDR echte Bückware. Wer keine Westverwandtschaft hatte - und damit keine Aussicht auf ein Westgerät - wünschte sich in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur Jugendweihe eben einen Stern Recorder. Kostenpunkt: Etwas mehr als 800 Ost-Mark und damit richtig teuer. Die DDR-Tonband-Alternativen hießen Anett und Sonett. Klingt nicht schlecht, aber beide waren unbeliebt - nicht nur wegen ihres Gehäuses aus Plaste. Es gab eben auch in der Mangelwirtschaft schon ein Marken-Bewusstsein. Das führte dazu, dass der beliebte Stern Recorder nicht so einfach im Laden gekauft werden konnte. Um ihn zu bekommen, waren erstens gute Beziehungen nötig, zweitens brauchte man Geduld und war gut beraten, sechs Monate vor der Jugendweihe eine Bestellung abzugeben. Und drittens brauchte man Glück, dass der Laden auch beliefert wird.

In meinem Fall war das Glück so groß, dass wir den Recorder schon im Februar kaufen mussten. Dann begann der Stress, denn die Jugendweihe war erst zwei Monate später. So lange blieb der Recorder verpackt. Aber dann kam die Genugtuung, als in der Schulklasse alle berichteten, was auf dem Gabentisch stand. (Hartmut Augustin)

Mehr zur unerschütterlichen Bohrmaschine und der guten Mona, lesen Sie auf Seite 2.

Mona, die Gute

Sie ist unverwüstlich, meine AKA Mona. Die Kaffeemühle aus grauer Vorzeit funktioniert immer noch tadellos. Bei einer Nostalgieparty neulich erst war sie wieder der Hit. Das früher nahezu täglich genutzte Küchengerät, bei dem Schnur und Stecker eleganterweise durch Drehen des Bodens in ebendiesem verschwinden, war seinerzeit als das modernste Konsumgut gefeiert worden. Produziert wurde die Mühle im Volkseigenen Betrieb Elekroinstallation Oberlind, einem Ableger des Elektrogerätewerkes Suhl in Sonneberg.

Die sogenannte Schlagwerkmühle in Eierschalen-Farbe mit braunem Deckel hatte mich immerhin mal 55 DDR-Mark gekostet. Das machte fast ein Zehntel meines damaligen Gehaltes aus. Und passte ja irgendwie auch zu den Kaffeepreisen damals. Stolze 8,75 Mark hatte man für eine Packung Rondo mit 125 Gramm Inhalt hinlegen müssen, der Mona aus dem „Delikat“ war noch teurer. (Petra Szag)

Zurück in der Küche

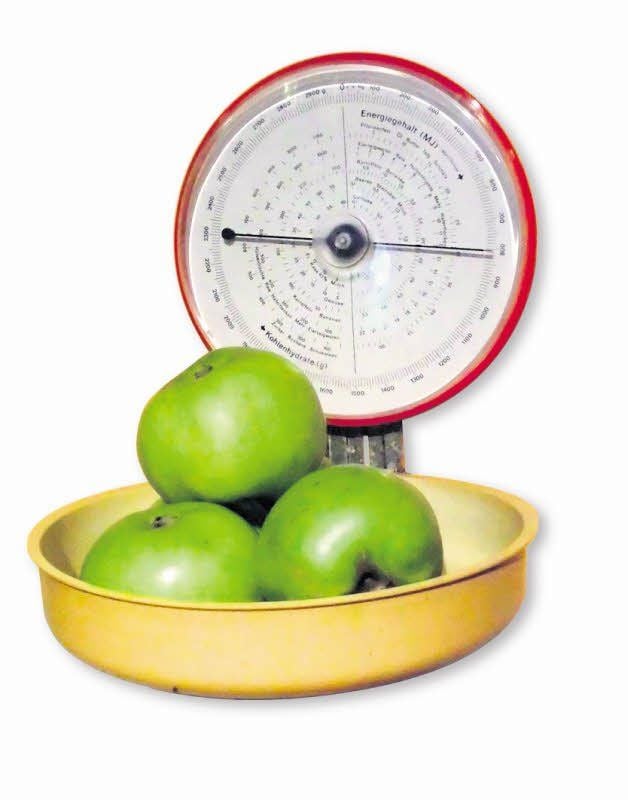

Meine Haushalts-Wandwaage WW3/1D aus dem VEB Solidos, so die exakte Bezeichnung, hat nach längerer Zwischenlagerung im Keller wieder einen Platz in der Küche gefunden. Grund: Der Batterie ihres modernen Nachfolgermodells war plötzlich der Saft ausgegangen. Und weil gerade keine neue Stromquelle zur Hand war, lag es nahe, sich der guten alten und stromunabhängigen Waage zu erinnern. Inzwischen hat sie wieder einen festen Platz in meiner Küche.

Besonders gute Dienste hatte mir die „Solidos“ - übrigens mit integrierter, aber von mir ignorierter Diätskala - schon Anfang der 1980er Jahren geleistet. Also zu einer Zeit, als frische Bäckerbrötchen am späten Nachmittag nicht mehr zu haben waren und Konsumbrötchen kaum zu den Leckerbissen zählten. Irgendwo hatte ich seinerzeit mit einem Rezept experimentiert und dann in Vorbereitung so mancher Party manchmal stundenlang am Backofen gestanden.

Selbst war da der Mann - und selbst gebacken die Brötchen. Die Zutaten wanderten, bevor sie zum Teig verknetet wurden, natürlich über die WW3/1D. Das fertige Eigenprodukt hatte damals übrigens die locker-leichte Konsistenz der Brötchen, die nach der Wende die typischen „Ossi-Brötchen“ ablösten und - aus heutiger Sicht kaum zu glauben - trotzdem ein Party-Renner waren. Auch wenn mein Brötchenrezept von damals inzwischen nicht mehr gefragt ist, die Solidos-Haushalts-Wandwaage erlebt in meiner Küche gerade ihren zweiten Frühling. (Harald Vopel)

Sie bohrt und bohrt und bohrt

Genau bekomme ich es nicht mehr auf die Reihe: Woher hatte ich meine Mansfeld-Bohrmaschine? Kannte ich einen, der einen kannte, der einen kannte, der wusste, wo es gerade Mansfeld-Bohrmaschinen gab? Oder hatte ich „Beziehungen“ im Mansfeld-Kombinat? Wie auch immer. Die Mansfeld-Schlagbohrmaschine begleitet mich nun seit Jahrzehnten bei all meinen Heimwerker- Aktivitäten.

Nun ist sie eigentlich reif fürs Museum. Erzählen könnte sie dort von einem unseligen Kapitel der DDR-Wirtschaft, das aber seinerzeit von vielen Menschen als segensreich im Mangel-Land empfunden wurde. „Konsumgüterproduktion“ hieß das Zauberwort. Da die Lücken in den Regalen bei gefragten Dingen - wie Bohrmaschinen - immer größer wurden, kam die DDR-Führung auf die Idee, dass auch große Kombinate - egal, ob dafür geeignet oder nicht - auf Biegen und Brechen gefragte Artikel herstellen mussten. Ein Bergbaukombinat Bohrmaschien, eine Chemiekombinat Fliesentapeten. Ich glaube, die Parole hieß damals, fünf Prozent der Gesamtproduktion müssen Konsumgüter sein. Manches Versorgungs-Loch wurde so gestopft bis die Mauer fiel.

Meine Mansfeld-Bohrmaschine bohrte 1982 tadellos die Löcher in die Betonwände unserer ersten Neubauwohnung auf Halles Silberhöhe. Nur als ich vor 23 Jahren mein Haus baute und im Keller den Wäschehalter anbringen wollte, kapitulierte sie vor dem West-Beton, da half dann nur eine West-Maschine. Abseits vom Beton macht meine Mansfeld-Maschine aber bis heute alles, was sie soll. Das Ost-Bohrfutter hat die neuen West-Bohrer fest im Griff. (Hans-Ulrich Köhler)

Warum die Praktica Super TL 1000 Weltniveau hatte und welches Kleidungsstück ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, lesen Sie auf Seite 3.

Hinreißender Pannesamt

Wo es gekauft wurde, das schicke schwarze Oberteil, wann, warum, zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht mehr. Nur so viel ist erinnerlich: Ich fand es in einem „Exquisit“ - das waren zu DDR-Zeiten Läden, in denen es durchaus modische und niveauvolle Kleidung zu kaufen gab - und der Preis war saftig. Egal, manchmal musste es eben etwas Besonderes sein. Und der schwarze Pannesamt war einfach hinreißend. Dazu die in den 80ern üblichen Schulterpolster, die auch Frauen die Silhouette eines Preisboxers verliehen - toll! Das Teil hat unzählige Wäschen überstanden, ich habe es zu jeder Gelegenheit getragen. Das war der Vorteil der Exquisit-Ware: Der hohe Preis garantierte fast immer auch hervorragende Qualität. Nicht nur optisch, sondern eben auch materialmäßig. „VEB Becon Exquisitmoden Berlin“ steht auf dem Etikett, na also, ging doch. Nur viel zu selten - und den „Ex“ konnte sich nicht jeder leisten.

Bis heute liegt mein kleiner Schwarzer nicht etwa in der hintersten Ecke des Kleiderschranks, sondern griffbereit - er wird immer noch ab und an übergestreift. Er hinterlässt inzwischen einen leicht krümeligen Film auf der Haut - nach rund 30 Jahren wohl ein verzeihlicher Mangel. Immerhin gibt es einen starken Trost: Mein Samtpullover passt bis heute, obwohl kaum noch jemand weiß, was „m82“ für eine Größe ist. (Iris Stein)

Weltniveau für Monatslohn

Sie war mir stets lieb und teuer, hat mein Leben mehr als zwei Jahrzehnte dokumentiert. Die Praktica Super TL 1 000 habe ich mir Mitte der 1980er Jahre geleistet. Den genauen Preis weiß ich nicht mehr, es sind aber um die 800 Mark gewesen, damals für mich ein Monatsgehalt. Dafür gab es eine Kamera, die immer noch gute Bilder macht. Kein Wunder, die DDR bestimmt auf diesem Gebiet lange Zeit das Weltniveau mit. Die Multispektralkamera MKF 6 von Carl Zeiss Jena schaffte es bekanntlich in den Kosmos und wurde propagandistisch ebenso ausgeschlachtet wie Fliegerkosmonaut Siegmund Jähn. Dass meine TL 1 000 inzwischen ein Dasein im Schrank fristet, macht sie nicht schlechter. Nur, die Praktica ist unpraktisch geworden. Ihre digitale Konkurrenz erspart uns den Film und damit das bange Warten, ob denn die Urlaubsbilder etwas geworden sind. Und wer DDR-Erfahrung hat, weiß, dass das Warten damals Wochen oder gar Monate dauern konnte. Soll heißen, wer unbedingt Farbbilder vom Sommerurlaub haben wollte, bekam sie zur Weihnachtszeit. Mangel auch in den Fotolabors. Übrigens, in meiner Kamera ist ein leerer Film: Immer bereit für schöne Bilder. (Lutz Würbach)