Alptraum Sommer Alptraum Sommer: Das waren die schlimmsten Dürren in Mitteldeutschland seit 1540

Halle (Saale) - Am 20. Juli 1540 klagte Martin Luther in einem Brief an seine Frau Katharina von Bora „über eine große Hitze“. Der Reformator, der im thüringischen Eisenach weilte, wähnte den „Teufel draußen“. Denn der Thüringer Wald brannte. Der Theologe war fest davon überzeugt, dass Hexen durch ihre Zauberei Schäden an Mensch, Vieh und Ernte anrichten. Aus Angst und Verunsicherung, die wegen der Dürre herrschten, soll es in Wittenberg sogar Opfer gegeben haben.

„Im Frühjahr, Sommer und Herbst 1540 herrschte in Mitteldeutschland, wie übrigens in weiten Teilen Europas, eine große Hitze“, sagt der Erfurter Umwelthistoriker Mathias Deutsch. Es regnete fast zehn Monate nicht. Das Wasser in den Brunnen versiegte, viele Bäche und Flüsse trockneten aus. Wie im Sommer 2018 saß ein Hochdruckgebiet über Europa fest. Zur Trockenheit kam Hitze - ein sich selbst verstärkender Effekt durch fehlende Verdunstung. „1540 war wohl die schlimmste Dürre, die Europa je erlebte“, sagt Deutsch. Und dennoch: Die meisten Klimaexperten sehen die heutige Lage als prekärer an.

So wie Hochwasser treten auch Dürren in Mitteldeutschland alle paar Jahrzehnte auf

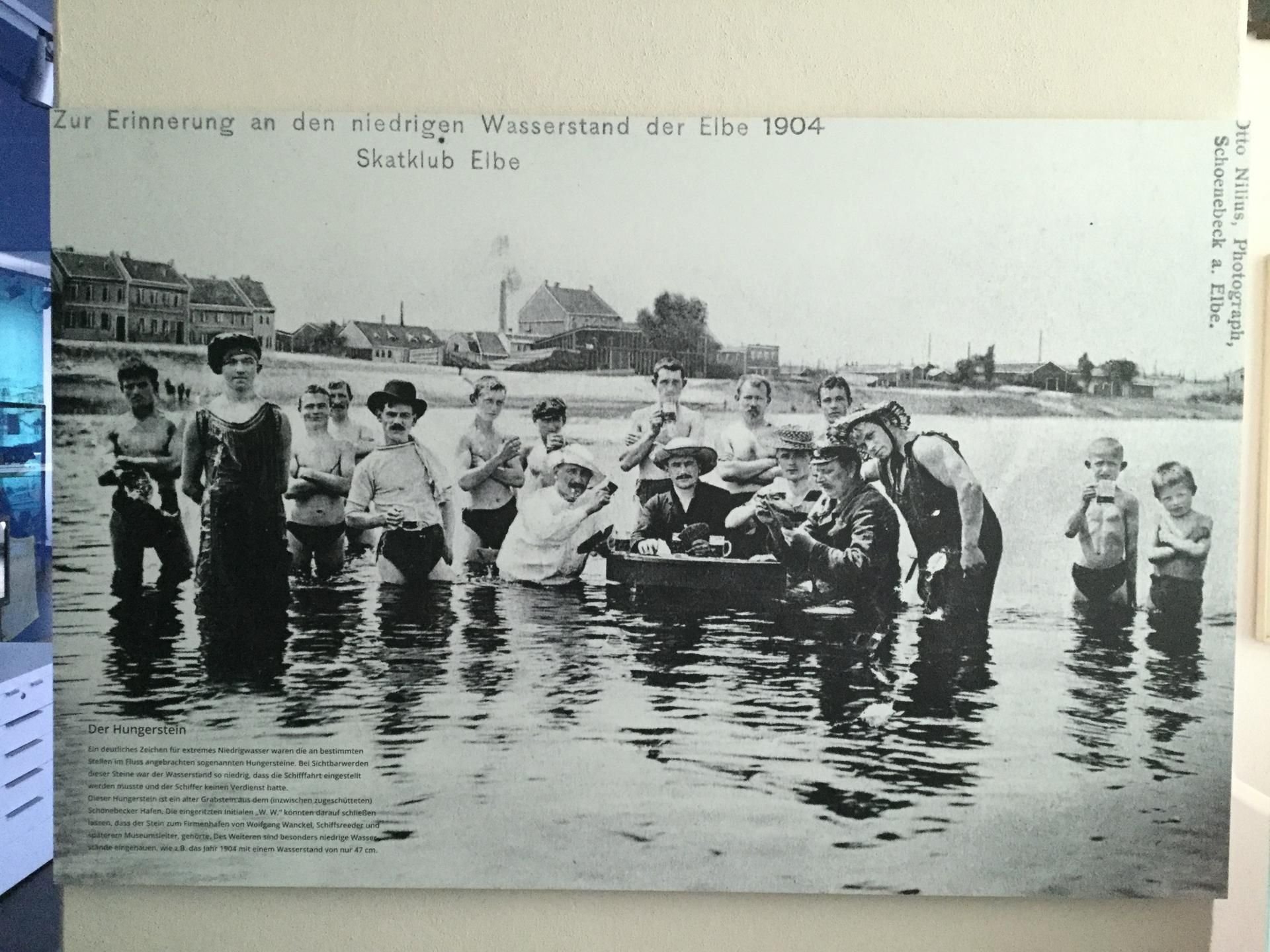

So wie Hochwasser treten auch Dürren in Mitteldeutschland alle paar Jahrzehnte auf. Deutsch zählt einige der schlimmsten Jahre auf: 1666, 1684, 1904, 1911, 1947. Stumme Zeugen dieser Ereignisse sind die Hungersteine. Es handelt sich dabei meist um sogenannte Findlinge in Flüssen, die nur bei extremen Niedrigwasser aus dem Fluss ragen. In der Elbe sind sie heute beispielsweise noch in Schönebeck, Magdeburg und im Raum Dresden gut sichtbar.

„Meist haben Schiffer und Fischer in die Steine die Jahreszahlen eingraviert“, sagt Petra Koch, Leiterin des Salzlandmuseums in Schönebeck. In ihrem Museum ist ein Hungerstein ausgestellt mit dem Datum 29.8.1904. „Aufgrund des niedrigen Wasserstandes war kein Bootsverkehr mehr möglich.“ Für die Schiffer habe das einen herben Verdienstausfall bedeutet. Noch heute liegt ein zweiter Hungerstein bei Schönebeck in der Elbe.

Durch die niedrigen Flussstände kam die Rohstoffversorgung der Fabriken ins Stocken

Im Merseburger Kreisblatt vom 27. Juli 1904 heißt es: „Jeder unserer Leser hat sich wohl durch den Augenschein überzeugt, daß die Kartoffeln, Kohl, Rüben und andere Gemüsearten infolge der Dürre zum großen Teile abgestorben sind.“ Und weiter heißt es: „Ungezählte Tausende von Handwerkern und Fabrikarbeitern würden auf längere oder kürzere Zeit arbeitslos werden.“ Durch die niedrigen Flussstände kam die Rohstoffversorgung der Fabriken ins Stocken. Das Bahnnetz wurde erst aufgebaut.

Nach Worten des Umwelthistorikers Deutsch nehmen die negativen Auswirkungen der Dürren mit der Industrialisierung jedoch ab. „Bis ins 19. Jahrhundert hinein bedeutete Dürre Hunger für die Menschen“, erläuterte er. So heißt es 1684 wörtlich in der Magdeburger Stadtchronik, in der Elbe könne man „zu Fuß dadurch waten“ und wegen Futternot mussten Schweine und Rinder „in großer Menge“ geschlachtet werden. „Es konnten nicht wie heute große Mengen Nahrungsmittel aus anderen Landesteilen herangeschafft werden“, so der Historiker. Produktion und Verbrauch waren lokal organisiert. Wenn die Mühlen nicht arbeiteten, wurde schnell das Brot knapp.

Engpässe gibt es heute in Deutschland nicht mehr

Das ändert sich mit der Industrialisierung. „Versorgungsengpässe konnten mit Waggons voll Nahrungs- und Futtermittel gelindert werden“, erklärt Deutsch. Die Mühlen wurden zunehmend mit Kohle oder Diesel angetrieben. „Die Empfindlichkeit der Gesellschaft gegenüber Dürren nimmt ab.“ Bei einer Dürre kam es 1947 kriegsbedingt noch einmal zu Hunger in Deutschland. Und Deutsch erinnert sich, dass die lange Trockenheit 1976 in der DDR noch zu Engpässen führte. „In den Ballungsgebieten war das Mineralwasser vielfach ausverkauft.“ Solche Engpässe gibt es heute in Deutschland nicht mehr.

Ein Zeichen für Entwarnung ist das für die Klimahistoriker Rüdiger Glaser von der Universität Freiburg allerdings nicht. Glaser führt eine Klimadatenbank. Nach seinen Worten muss zwischen Wetter und Klimawandel unterschieden werden. „Nicht jedes Extremereignis ist Klimawandel“, sagt er. Das gelte auch für die Hitzewellen 2003 und 2018. „Klimawandel bedeutet jedoch, dass die Häufigkeit solcher Phänomene zunimmt.“ Nach seinen Worten habe es in Europa im Mittelalter zwischen 1000 bis 1350 eine sogenannte Warmzeit gegeben. Grund sei die schwankende Sonnenaktivität gewesen.

Seit den 1970er Jahren sieht der Klimaexperte eine Veränderung

„In diesem Zeitraum war sie besonders stark“, so Glaser. Man spreche auch vom „solaren Antrieb“. Diese Schwankungen könne der Mensch nicht beeinflussen. Die Folge: Dürrejahre häuften sich. Die Forschungen von Glaser belegen, dass es danach alle 30 bis 50 Jahre zu Hitzesommern gekommen ist.

Seit den 1970er Jahren sieht der Klimaexperte jedoch eine Veränderung. Die Durchschnittstemperatur habe sich hierzulande um ein Grad erhöht. „Der Anstieg kann am besten mit der Zunahme der Treibhausgase durch die Industriealisierung erklärt werden“, sagt Glaser. Diesen Befund teilen nicht alle, aber die meisten Klimaforscher weltweit.

Gleichzeitig werden Winter nasser und wärmer

Extrem trockene Sommer hat es laut Glaser nicht nur 2003 und 2018 gegeben, sondern auch 2010 in Osteuropa. Gleichzeitig würden Winter nasser und wärmer. „Eine solche Häufung ist neu und gab es in früheren Zeiten nicht“, meint Glaser. „Es wird weiterhin schöne und schlechte Sommer geben, aber die extremen Sommer werden häufiger auftreten“, sagt auch Daniela Jacob, Direktorin am Climate Service Center in Hamburg.

Auch wenn in diesem Jahr die Hitzerekorde von 2003 nicht gebrochen werden, dürfte laut Deutschem Wetterdienst die Periode April bis August 2018 die heißeste und trockenste seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 in Deutschland gewesen sein. Der Pegel der Elbe in Magdeburg erreichte Mitte August mit unter 48 Zentimeter einen neuen Niedrig-Rekord. Die Schifffahrt auf den Fluss musste eingestellt werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des trockenen Sommers sind durch moderne Verkehrssysteme und einen weltweiten Handel nur noch begrenzt spürbar.

Zukünftige Klimaszenarien zeigen nach Ansicht von Jacob jedoch: Ob beim Städtebau oder in der Landwirtschaft - überall brauche es Anpassung an das Extremwetter. Durch das Pariser Klimaschutzabkommen soll die globale Erwärmung bei 1,5 bis zwei Grad gestoppt werden. Dazu soll der Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid weltweit reduziert werden. Die Zahlen der Forscher sind abstrakt. Doch der Sommer 2018, der für sich ein Wetterphänomen ist, macht anschaulich, was eine höhere Welttemperatur und damit mehr Dürren bedeuten. (mz)