Mo Yan Mo Yan: Im Froschgang

Halle/MZ - Die Kinder heißen hier wie Körperteile. Das soll Glück bringen, dabei sind alle die, die in Mo Yans neuem Buch einen Namen haben und laute er auch Galle oder Bein, ohnehin unter den Glücklichen. Sie sind geboren worden, sie wurden nicht abgetrieben, auch nicht im siebten oder achten Monat, als ihre Mütter schon glaubten, die verbotene Schwangerschaft mit weiten Kleidern und eng geschnürten Tüchern gut verborgen zu haben. Und doch erwischt wurden.

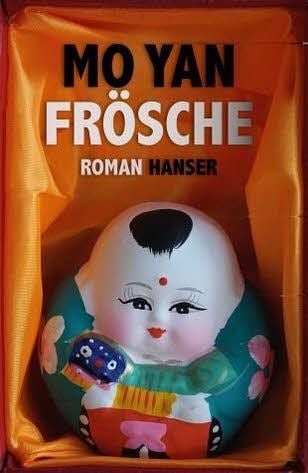

Erwischt von Tante Gugu, der bizarren Hebammenfigur, die Literatur-Nobelpreisträger Mo Yan in den Mittelpunkt seines neuen Buches „Frösche“ gestellt hat. Vordergründig lässt der 58-Jährige darin seinen Erzähler Wan Fuß vom Leben auf dem Land im China der End-50er bis heute erzählen. In Wirklichkeit aber kreist der Roman um das zentrale Thema der staatlichen Geburtenkontrolle, die die chinesische Führung Mitte der 60er Jahre mit der Zwei-Kind-Politik eingeführt und ab 1979 als Ein-Kind-Politik fortgeführt hatte.

Von fern klingt das wie eine gesellschaftliche Verabredung, die einzuhalten in aller Interesse ist. In Mo Yans Buch aber entpuppt sich die Maßnahme zur Wohlstandshebung als Auslöser für Leid, für Tod und Traumata, die ganze Generationen prägen.

Guan Móyè, der sich „Mo Yan“ nennt, was zu deutsch „sprich nicht“ heißt, hat das Buch, das er schrieb, als er noch kein Nobelpreisträger war, als Mischung aus Farce, Klamotte und Schocker angelegt. Sein Erzähler Wan Fuß berichtet vermeintlich plaudernd vom Dorfleben im Gaomiland, von den Hungerjahren, in denen die Kinder Kohle aßen, und von den aufrechten kommunistischen Helden im Ort, die dennoch immer „wie ein Fels“ zur ruhmreichen Partei Maos standen. Ein bisschen klingt das wie Ephraim Kishons „Blaumilchkanal“, ein bisschen hat es auch die altbackene Behäbigkeit des Witzes von Rudi Strahls „Der Krösus von Wölkenau“ - freilich nur, bis zum ersten Mal eine parallele Wirklichkeit hereinweht: Ein reisender Kinovorführer zeigt eines Tages vor dem Hauptfilm Werbung für Geburtenkontrolle. Und die nette Gugu, inzwischen Chefin der frauenärztlichen Abteilung der Krankenstation, beginnt, die vom Politbüro erdachte Staatspolitik bei den Nachbarn durchzusetzen.

Mo Yan ist immer noch in den 60er Jahren, er bildet die Politsprache von damals eins zu eins ab, erklärt aber nie, wie die erst Ende der 70er praktizierte Ein-Kind-Politik hierher geraten konnte. Ein Kunstgriff? Eine Anspielung auf die Verantwortung Einzelner? Auf die Macht über Leben und Tod, die Tante Gugu hat? Die „Kaulquappen“ jedenfalls sollen keine Frösche mehr werden und wo am Anfang noch Widerstand sich regt, finden sich doch bald alle hinein in die neue Zeit, die mit Spirale und durchtrenntem Samenleiter marschiert.

Wenigstens nach außen hin. Denn so laut auch die Zustimmung der Menschen zu den klugen Beschlüssen des Führers Mao Zedong in den Dorfversammlungen erschallt, so klein schrumpelt sie zusammen, wenn es um das eigene Schicksal geht. Schwangerschaften werden verborgen, Menschen versteckt. Im Froschgang geht es ums Leben, denn Tante Gugu, längst die Exorzistin der bösen Geister von zweiten Geburten, jagt die Schwangeren, treibt zum Abort, selbst um den Preis, Mutter und Kind zu verlieren.

Was zählt ist die Doktrin, was zählt ist das Staatsziel. Auch der inzwischen erwachsene Erzähler Wan Fuß gerät in die Realitätsfalle: Seine Frau wird zum zweiten Mal schwanger, um seinen Posten bei der Volksarmee behalten zu können, überredet er sie zur Abtreibung... Die Komödie, die Mo Yan seiner eigenen Schuld hinterherschrieb, weil auch er seiner Frau dasselbe antat, kippt hier ins Drama, das niemand unbeschädigt übersteht. Auch der Leser nicht.