Heimliche Mitschnitte Friedliche Revolution 1989 - Tipps vom Genossen Erwin

Leipzig - Nein, dieser 9. Oktober 1989 ist kein Tag wie jeder andere in Leipzig. Über der Stadt liegt eine bleierne Anspannung.

In Betrieben werden die Belegschaften, in Schulen die Schüler aufgefordert, am Nachmittag die Innenstadt zu meiden. In den Krankenhäusern werden die Blutkonserven aufgestockt.

Mehr als 5.000 Einsatzkräfte werden von ihren Kommandeuren unmissverständlich eingeschworen: Heute werde Schluss gemacht mit der „Konterrevolution“. Heute will der Staat den seit Wochen andauernden Protesten gegen ihn ein für alle Mal ein Ende bereiten.

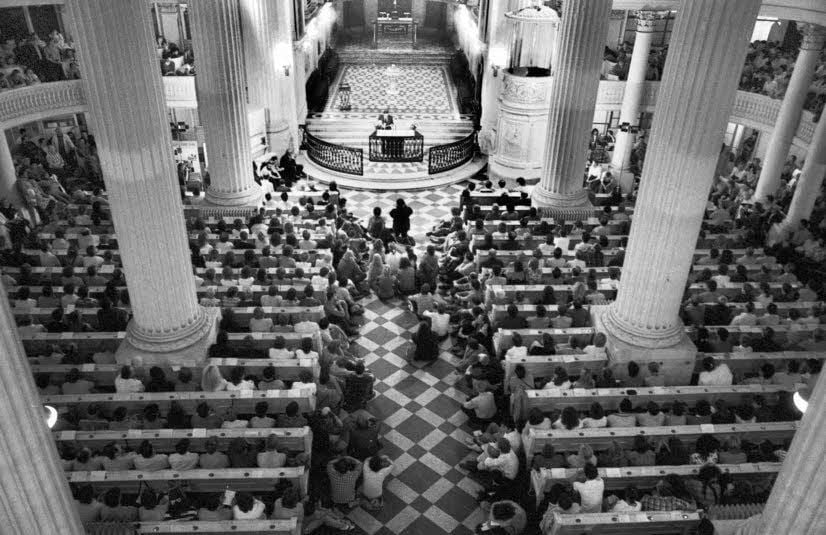

Doch es kommt alles anders: Der 9. Oktober wird der Tag werden, der den Zusammenbruch der DDR beschleunigt. Nach dem allmontäglichen Friedensgebet in der Nikolaikirche ziehen am Abend mindestens 70.000 Demonstranten den Innenstadtring entlang, fordern offene Grenzen, Meinungsfreiheit, Demokratie. Allen Drohungen zum Trotz: Der Staat lässt sie gewähren. Alles bleibt friedlich.

Der 9. Oktober 1989 hat Geschichte geschrieben. Und Thomas Hauf, damals 26, hat ein Stück davon mitgeschrieben:

„Ich habe damals als Tontechniker bei der Stadt gearbeitet. Am Vormittag des 9. Oktober hatte ich Dienst im Tonstudio im Neuen Rathaus. Für eine Parteiversammlung musste ich die Mikrofonanlage aufbauen und im Studio den Ton ausregeln.“

Im Ratsplenarsaal hat Leipzigs Oberbürgermeister Bernd Seidel von der SED knapp zwei Dutzend Vertraute um sich geschart, er hält eine Rede. Es geht um die Montagsdemos, die Friedensgebete und wie der Staat darauf reagieren soll.

„Nach den ersten Sätzen von Seidel bin ich aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber es muss darum gegangen sein, dass heute etwas passieren wird, dass es eine Entscheidung geben wird. Es wussten ja alle, wie angespannt die Situation in der Stadt war. Da habe ich gedacht, jetzt musst du mitschneiden, obwohl das ja verboten war, und habe ein Tonband eingelegt. Das war ein spontaner Entschluss, ein Impuls, plötzlich habe ich gedacht, das ist jetzt deine Aufgabe.“

Plan geht nicht auf

Anschließend schneidet Hauf ein weiteres Treffen heimlich mit - die „Einweisung“ von rund 400 Parteikadern, die am Nachmittag die Nikolaikirche besetzen sollen, indem sie einfach am Friedensgebet teilnehmen.

Die Logik der Genossen: Wenn wir in der Kirche sind, kommt kein Demonstrant mehr rein. Das erscheint schlüssig, der Plan wird trotzdem nicht aufgehen.

Im ersten Mitschnitt ist ein SED-Oberbürgermeister zu hören, der offenbar seine Felle davonschwimmen sieht: Er spricht zwar von Dialog und Reformen, räumt Probleme ein.

Aber gleich am Anfang macht er unmissverständlich klar, worum es eigentlich geht: nämlich darum, „die Macht zu sichern“. Später sagt er, man könne nicht zulassen, dass sich die Montagsdemos „in aller Ewigkeit“ fortsetzen könnten.

Deshalb müssten „ein paar Leute - darf ich mal sagen - aus dem Verkehr“ gezogen werden. Ein unverhohlene Drohung.

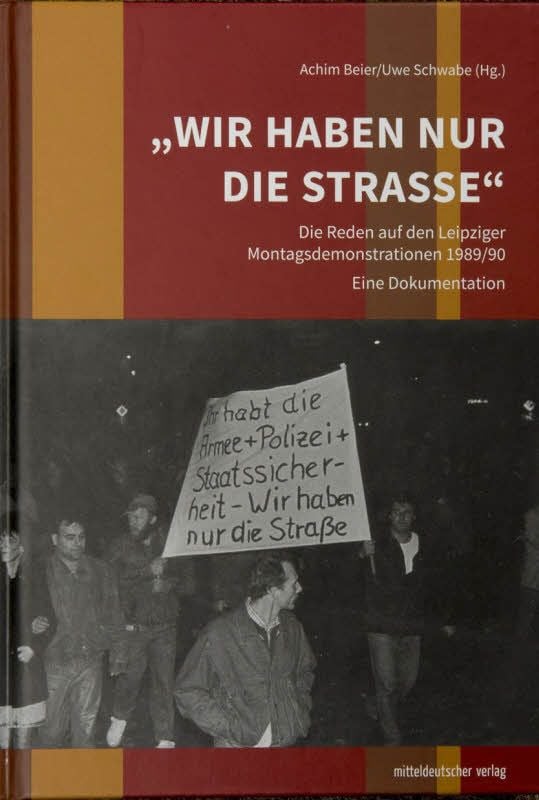

Erst jetzt sind die Mitschnitte veröffentlicht worden, in einem Buch samt beigelegter CD, das auch Reden der Leipziger Montagsdemos dokumentiert. „Wir haben nur die Straße“, heißt der Band, der im halleschen Mitteldeutschen Verlag erschienen ist.

„Einzigartiges Dokument“

Das von Thomas Hauf aufgenommene Tonband sei ein „einzigartiges Dokument“, sagt Uwe Schwabe, einer der Herausgeber vom Leipziger Archiv Bürgerbewegung.

„Man schaut in das Innenleben der Partei.“ Natürlich gebe es Mitschnitte offizieller Parteiversammlungen, „aber da haben die Leute nie so offen und ungeschminkt geredet wie in diesem Fall“. Die Versammlung am 9. Oktober im Neuen Rathaus ist intern - und OB Seidel kann nicht ahnen, dass der Tontechniker vom Dienst mitschneidet.

Für Schwabe zeigt das Tondokument eine Partei, die sich längst entfernt hat von der Wirklichkeit. „Man merkt, sie wollten nicht wahrhaben, was los ist im Land, das haben sie vollkommen ausgeblendet.“

Es sei um Machterhalt gegangen und darum, die Bevölkerung mit Dialog-Angeboten bloß ruhigzustellen. „Ein klarer Fall von Realitätsverweigerung“, urteilt der ehemalige Bürgerrechtler.

Der Mitschnitt von der „Einweisung“ zur Kirchenbesetzung ist vor allem ein bizarres Dokument der Verunsicherung: Die Genossen sorgen sich, wie sie heil in die Kirche kommen und wieder heraus. Wie sollen die Volkspolizisten draußen auf dem Kirchhof sie von den Demonstranten unterscheiden, da sie ja keine Parteiabzeichen tragen sollen? Und überhaupt, wie läuft eigentlich so ein Gottesdienst ab? Darüber gibt der für Kirchenfragen zuständige Funktionär Auskunft. Wichtige Botschaft: Nein, man muss nicht mitsingen!

Organisatorische Hinweise gibt Genosse Erwin, der auch noch ein paar Tipps parat hat: Die Genossen sollten „ihr Verhalten in der Kirche anpassen an das normaler Kirchgänger“. Zum Beispiel: „Wenn die anderen aufstehen, stehen wir auch auf. Wenn sich andere setzen, setzen wir uns mit ihnen.“ Noch Fragen? Nicht provozieren, sich nicht provozieren lassen, bescheidet Erwin. Und hinterher die Kirche und den Platz „geschlossen“ verlassen und „auf schnellstem Wege“ nach Hause gehen. Hoffentlich spielen die Vopos mit ...

Thomas Hauf, 52, ist ein Schlacks mit langem, leicht ergrautem Haar und offenem Lächeln. Zum Interview bittet er in sein Tonstudio in einer alten Druckerei im Leipziger Osten. Durch eine Stahltür geht es eine steile Treppe hinauf. Im Studio stehen Mischpulte und Rechner, an der Wand lehnt ein Kontrabass.

Gleich nach der Wende hat Hauf sich als Tontechniker selbstständig gemacht. Er betreut verschiedene Veranstaltungen, unter anderem als technischer Leiter beim Rudolstadt-Festival für Folk- und Weltmusik. Dort spielt er auch Schlagzeug, wenn die Band „Wimmerschinken“ im Kinderprogramm auftritt.

Mischung aus Mut und Leichtsinn

Als das Buch und die CD mit den Montagsdemo-Reden und seinen Mitschnitten neulich in Leipzig vorgestellt wurden, saß er im Podium. Leute aus dem Publikum beglückwünschten ihn für seine Entscheidung von damals. Da wurde ihm, so erzählt er mit etwas Abstand, noch einmal so richtig klar, was er da eigentlich getan hatte, in einer Mischung aus Mut und Leichtsinn:

„Über Konsequenzen habe ich in dem Moment überhaupt nicht nachgedacht. Als der Oberbürgermeister am Ende seiner Rede die Einweisung für die Kirchenbesetzung ankündigte, bin ich in den Festsaal gegangen, wo die stattfinden sollte. Hinter dem Bühnenvorhang habe ich ein Mikrofon versteckt, die Anschlüsse waren ja da. Dann habe ich im Tonstudio das Band umgedreht und auch die Einweisung heimlich mitgeschnitten.

Später, das muss schon um die Mittagszeit gewesen sein, habe ich das Band in meine Tasche gesteckt und das Rathaus verlassen. Niemand hat mich aufgehalten, aber ich hatte Angst. Mir war heiß, ich dachte, alle könnten mir ansehen, was ich gemacht habe. Ich bin dann zu Pfarrer Führer in die Nikolaikirche.

Der wusste schon von der geplanten Kirchenbesetzung; im Rathaus gab es wohl eine undichte Stelle. Führer war beschäftigt, den Mitschnitt hat er gar nicht so richtig registriert. Also bin ich einfach nach Hause gegangen und habe das Band dort versteckt.“

In den ersten Wochen danach ist Haufs Angst groß: Sie werden kommen und mich festnehmen, denkt er, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber es kommt niemand. Die Demos gehen weiter, die DDR zerbricht. Und das brisante Tonband bleibt bei Thomas Hauf zu Hause liegen. Irgendwann ist er sicher: Ich bin tatsächlich unentdeckt geblieben. Dennoch wissen über Jahre nur seine Familie und engste Freunde davon.

"Politisch interessiert war ich schon"

Der Alltag im neuen Deutschland holt Hauf ein, als selbstständiger Tontechniker und Musiker hat er viel zu tun. Immer mal wieder denkt er an die Mitschnitte, kann sich aber nicht entschließen, etwas damit anzufangen. Einmal ruft er bei einer Boulevardzeitung an, überlegt es sich aber wieder anders.

Über die Friedrich-Ebert-Stiftung, für die er regelmäßig arbeitet, kommt vor wenigen Monaten schließlich der Kontakt zu Uwe Schwabe vom Leipziger Archiv Bürgerbewegung zustande.

Schwabe ist elektrisiert. Drei Jahre haben sie recherchiert für das Buch mit den Montagsdemo-Reden, jetzt steht plötzlich Thomas Hauf mit seiner Aufnahme in der Tür. „Das hat unser Projekt wunderbar ergänzt.“ Man wisse nun genau, wie die Kirchenbesetzung geplant worden sei.

Zwar schafft es die SED, 400 ihrer Genossen in das Gotteshaus zu schleusen. Doch die bleiben nicht unerkannt, sie werden von Pfarrer Führer extra begrüßt. Und etliche Demonstranten haben in der Kirche auch noch Platz gefunden, unter ihnen Thomas Hauf:

„Ich bin am Abend wie geplant in die Nikolaikirche gegangen. Ich war nicht in der Opposition, ich kannte auch niemanden vom Neuen Forum oder aus anderen Gruppen. Aber politisch interessiert war ich schon. Angst hatte ich an dem Abend nicht mehr. Ich wusste ja, da sitzen auch SED-Genossen. Vielleicht war das naiv, aber ich dachte, die werden ja nicht auf ihre eigenen Leute schießen.“

Er sollte Recht behalten. (mz)