Dreck gegen Devisen Dreck gegen Devisen : So verdiente die DDR mit dem Ankauf von Westabfall Millionen

Christian Halbrock beugt sich über einen Stapel vergilbten Papiers. Ganz oben liegt ein Brief der DDR-Volkspolizei an ihn, datiert auf den 1. November 1988. Die „Ordnungsstrafverfügung“ flatterte dem DDR-Bürgerrechtler und Umweltaktivisten ins Haus, nachdem er gegen den Müllexport von Westberlin in die DDR protestiert hatte. „Wir planten eine Fahrraddemo in der Nähe der Deponie Schöneiche - südlich von Berlin“, erzählt Halbrock, „leider wurden wir vorab verpfiffen und vor Ort festgenommen. Strafe: 500 DDR-Mark.“

Was ihn antrieb, waren vor allem zwei Gründe. „Es ging ja nicht nur gegen Müll“, so der Umweltaktivist. „Es ging auch darum, der herrschenden Partei immer wieder ihre Legitimation streitig zu machen. Also eine Partei, die in der Zeitung jeden Tag gegen den Westen hetzt und die davon spricht, dass sie das Wohl aller Bürger will, und dann Müll aus dem Westen einkauft und damit Geschäfte macht.“

1988 hatte DDR bereits 870 Millionen Mark mit Müllimport aus Westberlin erwirtschaftet

Und dabei ging es um riesige Summen: 1988 hatten die Devisenbeschaffer der SED unter Führung von Alexander Schalck-Golodkowski bereits 870 Millionen Mark mit dem Müllimport aus Westberlin erwirtschaftet. Kommerzielle Koordinierung - kurz KoKo - hieß dieser Bereich im Außenhandelsministerium der DDR.

„Wenn man heute gefragt wird, was die KoKo ist, wird sofort gesagt: Waffenhandel, Versorgung für die SED-Siedlung Wandlitz, Kunst und Antiquitäten. Über die eigentlichen Milliardengeschäfte wird nicht geredet“, sagt der Wirtschaftshistoriker Matthias Judt. Auch nicht über Müll. Dreck gegen Devisen war das Motto. Der Westberliner Müll landete auf drei Deponien im früheren Bezirk Potsdam: Schöneiche, Deetz und Vorketzin.

Entsorgung in der DDR war für den Westen unschlagbar günstig

Die Entsorgung in der DDR war für den Westen unschlagbar günstig. Illegale Lieferungen an den vereinbarten Verträgen vorbei gestalteten sich vergleichsweise einfach - es fehlten die demokratischen Kontrollinstanzen. Außerdem waren die DDR-Umweltstandards eine Zeit lang niedriger als die der Bundesrepublik - keine der Deponien verfügte über eine Basis-Abdichtung. Zeitweise exportierte Westberlin 80 Prozent seines Abfalls in die DDR. „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, muss man einfach auch sagen. Ökonomie siegt immer über Prinzipien“, betont Judt.

Giftmüll ist eine gefährliche und oft auch heimtückische Hinterlassenschaft, die viele Menschen besorgt und die auch nach Jahrzehnten häufig noch für große Probleme sorgt. Das betrifft alte Kriegsmunition auf dem Meeresboden ebenso wie das Erbe der Chemieindustrie in Ost und West oder Geschäfte, die mit Müll immer wieder gemacht werden.

Die Mitteldeutsche Zeitung und der Deutschlandfunk präsentieren ab 8. April 2019 zu dem Thema unter dem Titel „Giftmüll auf der Spur“ eine Serie mit ausgewählten Beiträgen.

Weitere Folgen in Mitteldeutscher Zeitung und Deutschlandfunk

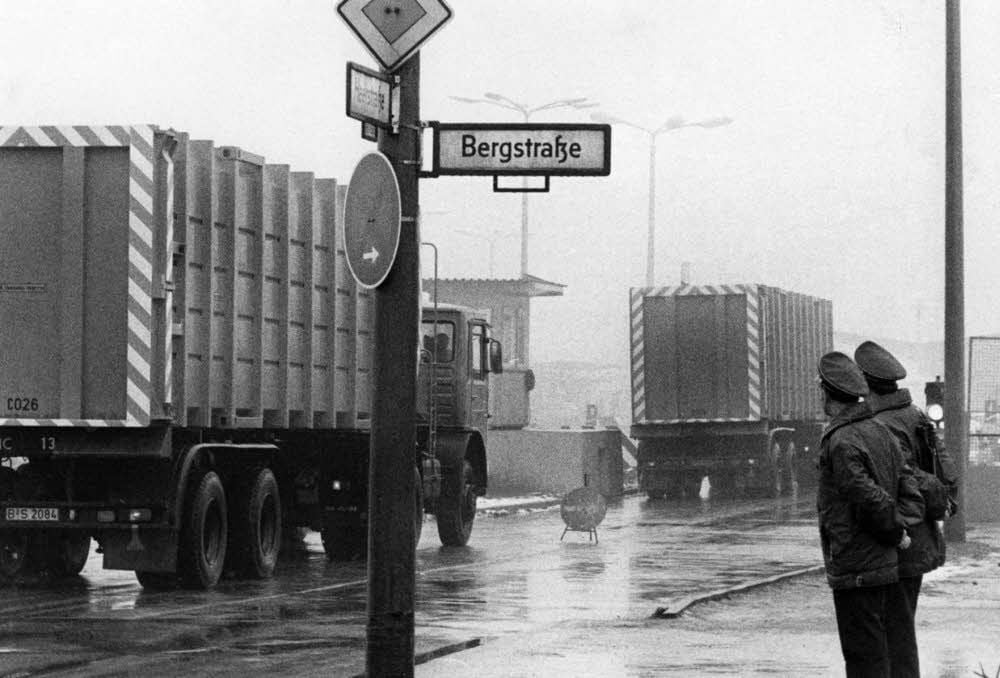

Ein Blick zurück: In den 70er Jahren steuerte Westberlin auf einen Müllnotstand zu. Erste Verhandlungen mit der DDR wurden aufgenommen, mündeten in einen Vertrag. Das Ergebnis: eine bestehende kleine Deponie in Schöneiche, 25 Kilometer südlich der Westberliner Stadtgrenze, wurde massiv erweitert, West und Ost errichteten einen weiteren Grenzübergang nur für Müllfahrzeuge. Die Vorbereitungen liefen geheim ab, trotzdem bekamen die Anwohner Wind von der Sache und protestierten. Und die Stasi witterte staatsfeindliche Hetze.

Westmüll: Pornohefte und Otto-Kataloge, Teppiche, Autoreifen, kaputte Jeans

Was die Westberliner wegwarfen, war für DDR-Bürger äußerst attraktiv. Pornohefte und Otto-Kataloge, Teppiche, Autoreifen, kaputte Jeans. „Der Westmüll hatte einen etwas volleren Geruch. Ich wusste nicht, wie der Westen roch. Ich war nie da, aber es roch ein Stückchen nach Westen“, sagt Eik Galley, der sich als Jugendlicher auf der Müllkippe herumtrieb. „Ich hatte zwei Bravos und Reisekataloge von Neckermann. Das waren ja Bilder, die man in der DDR so nicht kannte. Das wird heute weggeworfen, logisch“, erklärt Galley. „Damals war es wie: Guck mal, was es da für schöne Hotels an der Algarve in Portugal oder auf Mallorca gibt.“

Die Stasi beklagte derweil bandenmäßiges Handeln und Gewalt gegen das Sicherheitspersonal - waren die Müllfledderer doch mit Knüppeln, Stangen und Feuerhaken ausgestattet. In den ersten Monaten des Jahres 1988 zählte die Stasi bereits 1.265 unbefugte Personen auf der Deponie. Unzählige Spitzelberichte zeigen heute: Der volkseigene Betrieb VEB Deponie Potsdam war überfordert.

Versuchung, Giftmüll unter den Hausabfall zu mischen, war groß

Der Vertrag zwischen West-Berlin und der DDR, am 1. Januar 1975 mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Kraft getreten, regelte genau, was auf den Deponien Schöneiche, Vorketzin und Deetz abgeladen werden durfte. Bauschutt in Deetz, Hausmüll in Schöneiche, Sondermüll in Vorketzin. Doch nicht immer entsprach das Angelieferte den Vorgaben - die Versuchung, Giftmüll unter den Hausabfall zu mischen, war groß. Das zeigen nicht zuletzt entsprechende Unterlagen des DDR-Geheimdienstes. 1983 berichtete ein Stasispitzel unter dem Decknamen „Heinz II“ über Gifte, die nicht ordnungsgemäß gelagert werden konnten, weil entsprechende Fässer fehlten.

„Heinz II“ kritisierte in seinem Bericht den Chef, der „unter jeden Umständen kurzfristig Abfallstoffe von Giften der Abteilung I kurzfristig verbringen will, um, wie er es darstellt, die Deviseneinnahmen für die DDR zu erhöhen und sich daher von den Problemen nicht überzeugen lässt.“ Stasi-Spitzel „Walter“, Angestellter beim VEB Deponie Potsdam, berichtete seinem Führungsoffizier „Kaelble“ immer wieder von Umwelt- und Gesundheitsproblemen. „Im Betriebsteil kam es zu vereinzelten Erscheinungen, dass einige Kollegen einen Hautausschlag nach dem Duschen bekamen. Bei den Kollegen von der Deponie wird vermutet, dass die Ursachen beim Asbeststaub beziehungsweise anderen Abfallstoffen zu suchen sind.“

Westmüll: In der Partei klingelten die Alarmglocken

Aus welchen Motiven heraus der Spitzel vom VEB Deponie an die Staatssicherheit berichtete, kann nur vermutet werden. Hoffte er, die Stasi würde die Umweltverschmutzung stoppen? Liest man seine Berichte, wird klar, dass IM Walter ähnliche Ziele wie die Umweltbewegung vertrat.

Doch es rumorte auch in der SED. Der Grund: Die Devisenbeschaffer der KoKo begannen, zusätzliche Geschäfte mit dem Ausland einzufädeln, weil die aus Westberlin importierten Abfallmengen aufgrund von Mülltrennung und Recycling gesunken waren. In der Partei klingelten die Alarmglocken. Nicht nur die unfreiwilligen Nachbarn der drei Deponien, nicht nur Kirchen, Anglervereine und die oppositionelle DDR-Umweltbewegung - auch SED-Funktionäre begannen, die Müllgeschäfte mit dem Westen zu kritisieren. Zeit zu handeln für Alexander Schalck-Golodkowski, Staatssekretär und Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung. Im September 1988 schloss er mit dem Rat des Bezirkes Potsdam eine Zielvereinbarung. Um die Region zu besänftigen, wurde der Bezirk Potsdam an den durch das Müllgeschäft erwirtschafteten Devisen beteiligt.

Die DDR-Umweltbewegung und die unter den Deponien leidenden Bürger hofften nach dem Mauerfall auf ein schnelles Ende der Mülltransporte. Doch nichts dergleichen geschah, Tag für Tag rollten die orangefarbenen Lkw der Berliner Stadtreinigung BSR weiter nach Schöneiche. Im Januar 1990 hatten die Anwohner die Nase voll. Sie blockierten einen Tag lang die Straße zur Deponie. Kurz danach wurden die Mülltransporte eingestellt, später aber wieder aufgenommen.

DDR-Deponien wurden weiterbetrieben - Schadstoffe nie untersucht

Aus dem VEB Deponie Potsdam wurde die Meab, die Märkische Entsorgungsanlagen Betriebsgesellschaft, Eigentümer sind heute zu gleichen Teilen die Länder Berlin und Brandenburg. Alle drei Deponien des früheren DDR-Unternehmens werden bis heute weiterbetrieben. Welche Schadstoffe in den Tiefen der Deponien schlummern, ist jedoch nie genau untersucht worden. Erst seit 2004 verfügt die Giftmülldeponie Vorketzin über eine dichte Doppelkammerwand.

Der letzte veröffentlichte Geschäftsbericht des Betreibers Meab von 2017 zeigt: 11,72 Millionen Euro kosten Sanierung und Nachsorge der Deponien jährlich. „Und bei einer Deponie von der Größe von Schöneiche gehe ich auch davon aus, dass da ein Ende der Nachsorge nicht absehbar ist“, sagt Ulrich Stock vom Landesumweltamt Brandenburg. (mz)

Den vollständigen Beitrag hören Sie an diesem Montag um 18.40 Uhr im Deutschlandfunk. Alle Beiträge können Sie hier auch nachhören und -lesen.