Die unsichtbare Mauer Die unsichtbare Mauer - Zwei frühere Straftäter in Insel bleiben Ausgestoßene

Insel - Grimmige Gesichter, verschränkte Arme. In Töpfen rasseln Steine. Eine Frau bläst ihre Wut mit vollen Backen in ein Vuvuzela. Trommelschläge donnern durch die Dorfgasse, an deren Ende ein Hof steht. An seiner brüchigen Fassade verhallen alle Beschimpfungen, alle Drohungen. Ein Mann hält es nicht mehr aus, er will die Polizeiabsperrung durchbrechen.

Fünf Jahre ist es her, dass der Altmark-Ort Insel in den Schlagzeilen war. Der Ort wurde im Herbst 2011 in der Öffentlichkeit zum „Nazi-Dorf“, seine 450 Bewohner zum „tobenden Mob“. Über ein Jahr lang protestierten Demonstranten vor einem Haus im Ortskern. Neonazis mischten sich unter die Menge, versuchten das Grundstück zu stürmen. Später kamen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und ein Bus mit Landtagsabgeordneten. Einige von ihnen hielten als Gegendemonstration ein Banner in die Luft: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Der Grund für alles: Hans-Peter W. und Günter G. In den 70er und 80er Jahren hatten sie mehrere Frauen vergewaltigt, waren zu Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Damals war die Sicherungsverwahrung auf zehn Jahre beschränkt. Die Obergrenze hob die Bundesregierung 1998 auf. Die Verwahrung von G. und W. wurde immer wieder verlängert.

Die Sicherungsverwahrung soll die Gesellschaft vor Verbrechern wie G. und W. auch nach Verbüßung ihrer Haftstrafe schützen. Beide gingen davon aus, im Gefängnis zu sterben. Bis der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2010 die nachträgliche Sicherungsverwahrung für rechtswidrig erklärte. Etwa 70 Straftäter, darunter die beiden Männer, wurden danach freigelassen - alles Altfälle aus der Zeit vor 1998.

Was wurde aus all der Wut?

Wieder in Freiheit bewachten acht Polizisten Hans-Peter W. und Günter G. in Freiburg rund um die Uhr. Monatelang bemühten sich die Männer um eine Wohnung - erfolglos. Edgar von Cramm, ein Tierarzt, der die Wellensittiche von G. in der JVA behandelt hatte, vermietete ihnen schließlich sein Bauernhaus in Insel. Nach vier Wochen kam alles raus, Horrorgeschichten gingen um, einige Anwohner trauten sich nachts nicht mehr aus dem Haus. Dann begannen die Proteste.

Fünf Jahre später hat Insel seine Idylle wieder. Verlassene Dorfstraßen schlängeln sich vorbei an alten Höfen und neu angelegten Vorgärten. Eine Frau in Warnweste bläst Laub von der Einfahrt. Hinter verschlossenen Toren kläffen Hunde. Sonst herrscht Stille. Der Alltag schluckte die Stimmen der Ablehnung, den offenen Hass. Doch wie leben die Menschen in Insel fünf Jahre nach den Protesten? Was wurde aus all der Wut?

Auf seiner Veranda hat Günter G. den besten Ausblick. Die Hand mit tiefgestochenen Knasttattoos in der Hosentasche, die andere bewegt er durch die Luft wie ein Dirigent. Sein Finger zeigt erst auf den neu gepflanzten Rosenbusch, dann auf die Scheune, in der er 20 Hühner hält. Am Nachbarzaun bleibt seine Hand stehen. Spanplatten und Plastikplanen versperren die Sicht in den Hof. „Die haben sie wegen uns an den Zaun genagelt“, murmelt G. in seinen Bart, dunkelgelb vom Nikotin. „Sie wollen nicht, dass wir den Kindern beim Baden zusehen.“

Günter G. sackt in einen der Rattan-Sessel. Den Zigarettenrauch zieht er tief ein, bevor er weiterredet. „Ich weiß nicht, warum die Leute Angst vor uns haben“, sagt er, „wir lauern ja nicht hinter den Büschen“. G. ist 70 Jahre alt. Seine Hände zittern, als er die Hosenträger zurechtrückt. Sie klemmen am Bund seiner ausgewaschenen Sporthose. G. ist krank, er hat taube Hände, Probleme mit dem Gleichgewicht. Dunkle Schatten liegen unter den Augen, mit denen er nur noch schlecht sieht.

Opfer war erst 15 Jahre alt

G.s letztes Opfer war erst 15. Das Mädchen saß auf seiner Couch und löste Kreuzworträtsel, als er plötzlich die Haustür verschloss. Er zog ein Klappmesser, drängte die Jugendliche aufs Bett. Viermal vergewaltigte G. sie in dieser Nacht. Immer wenn sie sich wehrte, schlug er auf sie ein, drohte, sie abzustechen. Er wollte sie besitzen, sagt Günter G. später.

37 Jahre war Günter G. damals. Alkoholiker, keine Ausbildung. Mit Gelegenheitsjobs finanzierte er seine Sucht. Als er festgenommen wurde, hatte er 2,5 Promille. Fünf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung lautete das Urteil. Gutachter hielten ihn aber für so gefährlich, dass sein Aufenthalt alle zwei bis drei Jahre verlängert wurde - 26 Jahre saß er insgesamt.

Alle paar Tage holpern in Insel Verkaufswagen über das Kopfsteinpflaster. Erst der Fischverkäufer, dann der Metzger, zuletzt der Bäcker. Das nächste Geschäft ist in Stendal, zwölf Autominuten entfernt. Schon vor Jahren hat die letzte Kneipe ihre Türen geschlossen.

Die Bäckereiverkäuferin lächelt hinter dem Tresen. Zwei Frauen kaufen Nussecken und Schrippen. „Die Vergewaltiger? Ach Gott, die grüße ich nicht“, sagt die eine, Birkenstock und Dauerwelle. „Lebt der Alte überhaupt noch? Ich dachte der ist schon tot“, sagt die andere. „Ja, besser wär’s, wenn die bald sterben“, antworte die eine. Viele Anwohner, die damals Plakate malten und in Tröten bliesen, haben ihren Frieden gefunden. „Am Anfang war ich gegen die. Klar bin ich bei den Demos mitgelaufen“, sagt ein Mann in weißem Unterhemd, der gerade Einkäufe auslädt. „Aber sie verhalten sich ruhig. Also passt das.“ Die lautstarken Proteste sind verklungen. Und doch liegt Wut und Enttäuschung in den Stimmen der Dorfbewohner. „Wir hatten ja keine Wahl“, sagt eine Frau in Blumenkleid. Die Politiker verließen Insel wieder. Die beiden Männer blieben.

Verschwunden ist der Hass nie

Wenn Günter G. über seine Vergangenheit spricht, schweift er oft ab. Die Zeit im Gefängnis hat Spuren hinterlassen. Die Sicherungsverwahrung sei schlimm gewesen, menschenunwürdig, sagt G.. Ein Fehler der Justiz. Er habe die Taten begangen, sie seinen nicht anständig gewesen. Aber Reue fühle er keine: „Im Gegenteil. Man hat mir wehgetan“, sagt er. „Ich hätte den Leuten im Dorf gerne erklärt, dass die Sicherungsverwahrung kein Spaß ist“, nuschelt G.. Aber zu diesem Gespräch kam es nie.

Eine unsichtbare Mauer trennt den Hof der beiden Männer vom Rest des Dorfes. Mit jedem Protestmarsch, jeder Beschimpfung wurde sie höher. Fünf Jahre später ist sie undurchdringlich geworden. Die meisten Einheimischen machen einen Bogen um das Haus. Keiner im Dorf will G.s Eier kaufen. „Die holt die Tafel in Stendal“, sagt G. „Da passen die anderen schon auf, dass keiner zu uns kommt.“

Auch G. selbst meidet das Dorf. Er verlässt den Hof nur, um mit dem Mofa in die Stadt zu fahren. Dort kauft er ein oder geht zum Arzt. Hans-Peter W., der nicht über seine Vergangenheit sprechen will, arbeitet tagsüber bei einer archäologischen Grabung. Wenn die beiden Männer mit Mischlingshündin Ebbi eine Runde drehen wollen, fahren sie raus in die Natur, raus aus dem Ort. Mit den Leuten von Insel wollen sie nichts mehr zu tun haben.

Zeichen der Ablehnung

Wirklich abgefunden damit haben sich die Menschen in der Gegend nicht. Der Hass wurde schwächer, ganz verschwunden ist er nie. Auf der B 188 von Stendal Richtung Insel fährt ein tiefer gelegter Golf GTI, in der getönten Heckscheibe steht in altdeutscher Schrift: „Keine Gnade für Kinderschänder“. Vereinzelt sieht man sie noch, die rot-blauen Kreuze, die die Bewohner damals an ihre Fassaden nagelten, als Zeichen der Ablehnung. Eine kleine Gruppe von Dorfbewohnern trifft sich auch nach fünf Jahren immer freitags. Zum stillen Protest. Ohne Plakate und Geschrei, aber mit einer klaren Botschaft: Wir wollen euch hier nicht haben.

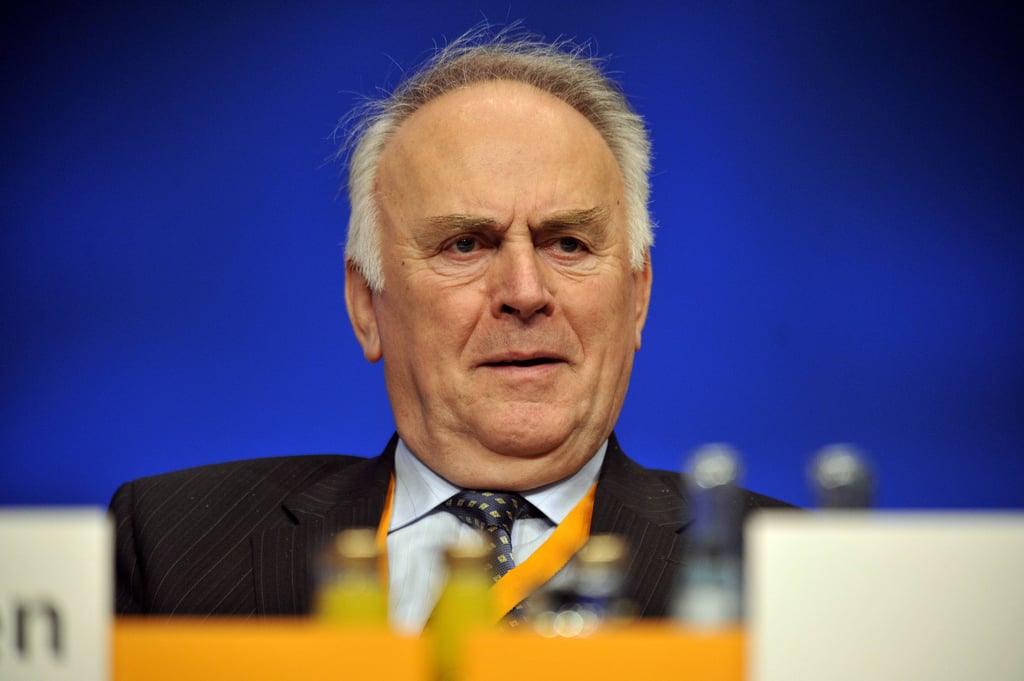

Bernd Maelicke hat Erfahrung mit Fällen wie Insel. Das Ganze sei ein Dilemma, bei dem im Grunde jeder Recht habe: Die ehemaligen Verbrecher genauso wie die Anwohner. Maelicke ist Jurist und Sozialwissenschaftler, er gilt als Experte für Resozialisierung. „Trotz der Ängste können wir als Gesellschaft nicht anders“, erklärt er. „Wir müssen von den Leuten bei der Resozialisierung dieses Opfer einfordern, auch wenn es weh tut.“ Keiner finde es schön, wenn Entlassene zu Nachbarn werden: „Man verlangt von den Menschen in Insel etwas, dass man selbst nicht erfüllen kann.“

Einsame Unterstützerin

Renate Brunner (Name geändert) hat keine Angst. Gegenüber von Günter G. sitzt sie am Küchentisch und rührt in ihrer Kaffeetasse. Oma, wie die Männer sie nennen, war damals eine der wenigen, die sich gegen die Dorfgemeinschaft stellte. Auch einige andere dachten so wie Brunner. „Sie haben sich aber nie getraut“, sagt die Rentnerin, „sie hatten Angst, als Verräter zu gelten, wie ich.“ Nur einmal, nachts, stellte jemand einen Blumentopf vor das Gartentor der Männer. Brunner besuchte die Männer, hörte ihnen zu. Seitdem sitzt sie regelmäßig an dem kleinen Holztisch mit geblümter Wachstischdecke.

Ab und zu klingeln Brunners Enkelkinder bei den Männern. Dann holen sie Ebbi zum Gassi gehen. Ansonsten kommt niemand. „Mir ist das egal“, sagt G. „Ich fühle mich hier wohl, ich bin zufrieden.“ G. schiebt die Daumen unter den Bund der Sporthose. Über seinen Kopf flattert sein Wellensittich Bubi, landet auf dem Fenstersims. „Die Bewährungszeit ist vorbei, meine Vergangenheit geht keinen mehr was an.“

Zehn Kilometer entfernt sitzt Oberbürgermeister Klaus Schmotz im Stendaler Rathaus. Seit 2012 ist der 64-jährige Christdemokrat für Insel zuständig. Nach dem Rücktritt des ehemaligen Ortsbürgermeisters hatte sich dort kein neuer Ortsrat mehr gebildet. Ein Bürger habe damals zu Schmotz gesagt: „Wenn ich mich aufstellen lasse, habe ich das Thema gleich wieder an der Backe. Dann heißt es: Kümmere dich drum, die müssen weg.“

Aus dem Ruder gelaufen

Die Sache mit Insel bewegt den Kommunalpolitiker immer noch. „Das Ganze haben die Dorfbewohner uns, der Politik, übel genommen“, betont Schmotz. „Die Menschen haben nur aufgegeben, weil sie merkten, sie rennen gegen eine Wand.“ Dass alles so aus dem Ruder gelaufen sei, kreidet Schmotz dem Freiburger Tierarzt Edgar von Cramm an: „Er hat unsensibel gehandelt. Sowas bleibt nicht geheim in einem Dorf.“ Wenn es nach Schmotz gegangen wäre, hätte man die Leute gleich informieren müssen, anstatt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Aber genau das wollten Hans-Peter W. und Günter G. beim Umzug eben nicht, dass alle wieder wissen wer sie sind.

Schuld an der Eskalation seien die Amtsträger, die Profis, wie Sozialwissenschaftler Maelicke sagt. Zwar hätten die Bürger kein Recht auf Information. „Aber hinter dem Rücken der Gesellschaft bekommt man das nicht hin.“ Dem Vermieter macht er derweil keinen Vorwurf. Und von Cramm selbst würde es wieder so machen - obwohl er gesteht, die Dynamik unterschätzt zu haben: Als er während der Demos sein Auto bei einem Mechaniker in Insel reparieren ließ, hing danach ein Zettel an der Werkstatt: „Wenn Du noch einmal den Trabbi vom Cramm flickst, brennt Dein Haus!“

Manchmal, wenn G. auf der Veranda sitzt, überlegt er, wie das Leben in Insel verlaufen wäre, wenn seine Vergangenheit nicht ans Licht gekommen wäre. Dann hätte Hans-Peter W. Kollegen einladen können, zum Grillabend auf der Veranda. Vielleicht wären auch ein paar Nachbarn vorbeigekommen. „Das wär doch gut gewesen“, sagt G., „aber es wird so bleiben im Dorf. Jetzt ist es zu spät. (mz)