Wittenberg Wittenberg: Sergej Lochthofen zu Gast in der Evangelischen Akademie

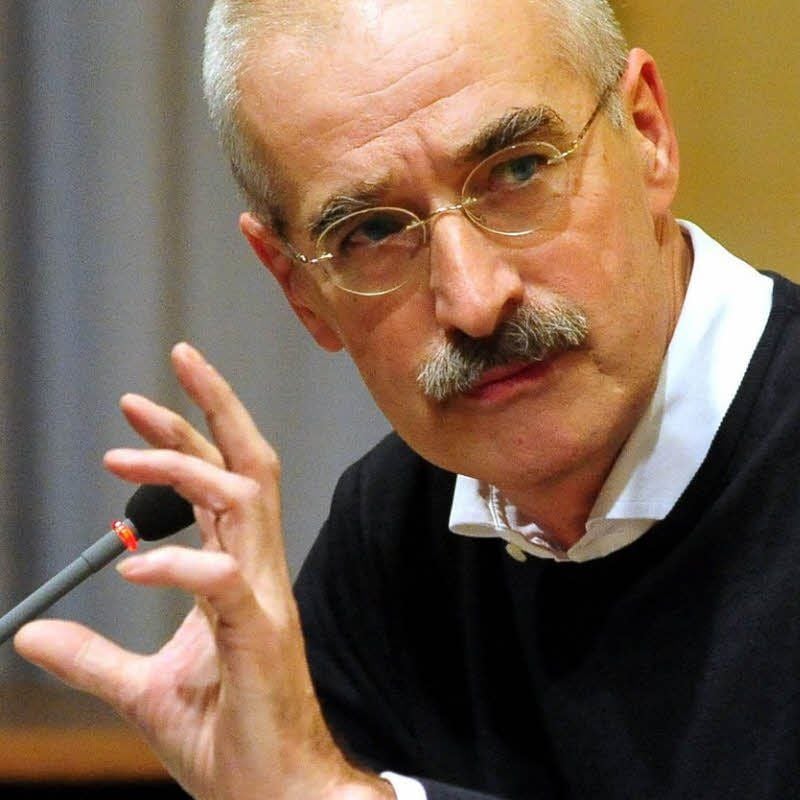

Wittenberg - „Grau ist eine der faszinierendsten Farben, die es gibt“, sagt Sergej Lochthofen. Das Urteil kommt aus berufenem Mund, denn schließlich hat der Mann, der im sowjetischen Lager Workuta 1953 zur Welt kam, einmal Kunst studiert. Bekannt geworden ist Lochthofen indes als Journalist. In der DDR und im wiedervereinigten Deutschland zeichnete er seine Bilder mit Worten. Nach den kleinen Skizzen tagesaktuellen Geschehens wagte er sich in den vergangenen Jahren als Autor an die große Form – und veröffentlichte zwei Bücher, die die Geschichte seiner Familie beleuchten und zugleich Zeitgeschichte erhellen. „Schwarzes Eis“ heißt der dem Vater gewidmete Erstling, der Titel des Folgewerkes über Sergej Lochthofens Leben in der DDR lautet schlicht und ergreifend „Grau“.

Grau widerspricht dem glücklichen Leben nicht

Grau wie manch gehetztes Gesicht einer Mutter, die ihr Kind aus der Krippe abholt, grau wie das Papier, grau wie Mauern und Smog. „Das“, unterstreicht er sofort, widerspreche aber nicht einem glücklichen Leben.

Am Donnerstagabend war der Autor im Rahmen der Reihe „Lebenswege“ zu Gast in der Evangelischen Akademie und ließ im Dialog mit Friedrich Schorlemmer und den zahlreichen Zuhörern Stationen einer außergewöhnlichen Biografie Revue passieren. Sergej Lochthofen gehört zur dritten Generation einer deutsch-russischen Familie, die den Stalinismus erlitten hat – von der Oktoberrevolution über den Gulag bis zum Mauerfall.

„Ich habe mich immer mit meinen Beiträgen gequält“

„Ich habe mich immer mit meinen Beiträgen gequält“, bekennt er gleich zu Beginn, an das Schreiben des Buches sei er sehr vorsichtig herangegangen. Die Aufgabe hatte es auch durchaus in sich: „Drei Generationen, einhundert Jahre, 300 Seiten, 19,95 €“ fasst er die Anforderungen lakonisch zusammen. Am Ende sind es zwei Bücher geworden, zusammen fast 1 000 Seiten stark, und die Qual des Schreibprozesses ist ihnen nicht im Geringsten anzumerken.

Klar in der Form, leicht im Ton, packend in der Darstellung. Im Gespräch mit Schorlemmer wird schnell deutlich: Lochthofen ist nicht nur schreibend ein versierter Wortmaler, auch die mündliche Form liegt ihm. „Vielleicht, weil auch der Vater und der Großvater sehr gute Erzähler waren“, sagt Sergej Lochthofen. Er habe schon als Siebzehnjähriger angefangen, sich Notizen zu machen.

Auf der nächsten Seite lesen Sie mehr über Lochthofens Lebensweg, Ausbildung und Familie.

Das Publikum lernt - sofern es die Bücher noch nicht gelesen hat - Lorenz Lochthofen kennen. Der Vater, Bergarbeiter im Ruhrgebiet, emigriert Anfang der 1930er Jahre auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in die Sowjetunion, wird ein Opfer des Stalinismus, verbringt 22 Jahre im Internierungslager Workuta „und hatte trotzdem von der Weltrevolution noch nicht genug“, sagt der Sohn. „Er blieb Zeit seines Lebens Kommunist.“

Die Familie siedelt Ende der 50er Jahre in die DDR um, der Sohn besucht eine sowjetische Garnisonsschule – als einziger Zivilist unter 500 Offizierszöglingen, bricht aus, um auf der Krim Kunst zu studieren, flieht vor der Einberufung in die Sowjetarmee zurück in die DDR, studiert Journalismus und landet in Thüringen bei der SED-Zeitung, wird nach der friedlichen Revolution Chefredakteur – und bleibt bis Anfang der 90er Jahre sowjetischer Staatsbürger. Sein Leben - eine Sinfonie in Grau und ungemein lebendig.

Glückliche Kindheit

Der Soundtrack zur Biographie kommt aus der mitgebrachten Musiktruhe und birgt neben Udo Jürgens „Merci Cherie“ (um die Deutschlehrerin zu becircen) vor allem Lieder vom „Vokalmusikensemble Beatles“ („Text und Musik: Volkstümlich“) sowie den Stones. Er habe, sagt Lochthofen, „eine glückliche Kindheit“ gehabt; das Lagerleben war Normalität, „ich kannte ja nichts anderes“. „Heimat“ sei ihm Workuta nicht, aber die brauche er auch nicht. „Mir ist Goethe so lieb wie Puschkin.“

Kritische Sicht auf Russland

Das heutige Russland sieht er kritisch, spricht vom Phantomschmerz einer abgewirtschafteten Supermacht, Russland sei ein „Obervolta mit Raketen“ und: „Stalin lebt“. Doch auch die Bundesrepublik wird einem kritischen Blick unterzogen. „Das ist nicht das Ende der Geschichte“, sagt er gelassen. Woher er seine Heiterkeit nehme? Sein Vater habe 22 Jahre im Lager verbracht, sein Großvater gar 32 – beide seien humorvolle Menschen geblieben. „Was habe ich für einen Anlass, beleidigt zu sein.“ (mz)