Mosaiksteinchen zur Lokalgeschichte Mosaiksteinchen zur Lokalgeschichte: Kirche bekommt Dörfer

Wittenberg - Kurfürst Rudolf II., wollte die von seinem Vater in Wittenberg begründete Schlosskapelle fortführen und wirtschaftlich absichern. Auf Rat seiner Familie schenkte er der Kapelle am 2. Februar 1361 das Dorf Melzwig mit den zugehörigen Bauerngütern, Trebichau, an dessen Stelle Eutzsch 7 Mark Brandenburgischen Silbers zahlen sollte, je 60 Groschen aus dem Kemberger Rathaus und von Jahmo, die wüste Dorfstätte Wep, Dorna, einen Wispel Hafer von Dabrun, die Dörfer Dietrichsdorf, Piesteritz, Köpenick und Abtsdorf, die Anwartschaft auf Teuchel, Waldbesitz unter anderem bei Apollensdorf, den Acker namens „Brand“ in Piesteritz, den gesamten Grundzins der Stadt Wittenberg, alles zum Unterhalt des Propstes und der ihm unterstellten Geistlichen.

Güter steuerfrei

Die Schlosskirche erhielt also umfangreiche Besitztümer des Kurfürsten und damit den Grundstock des späteren Besitzes der Wittenberger Universität. Die Kirche genoss die Güter steuerfrei. Zudem sicherte der Kurfürst Immunität und allen notwendigen Schutz zu.

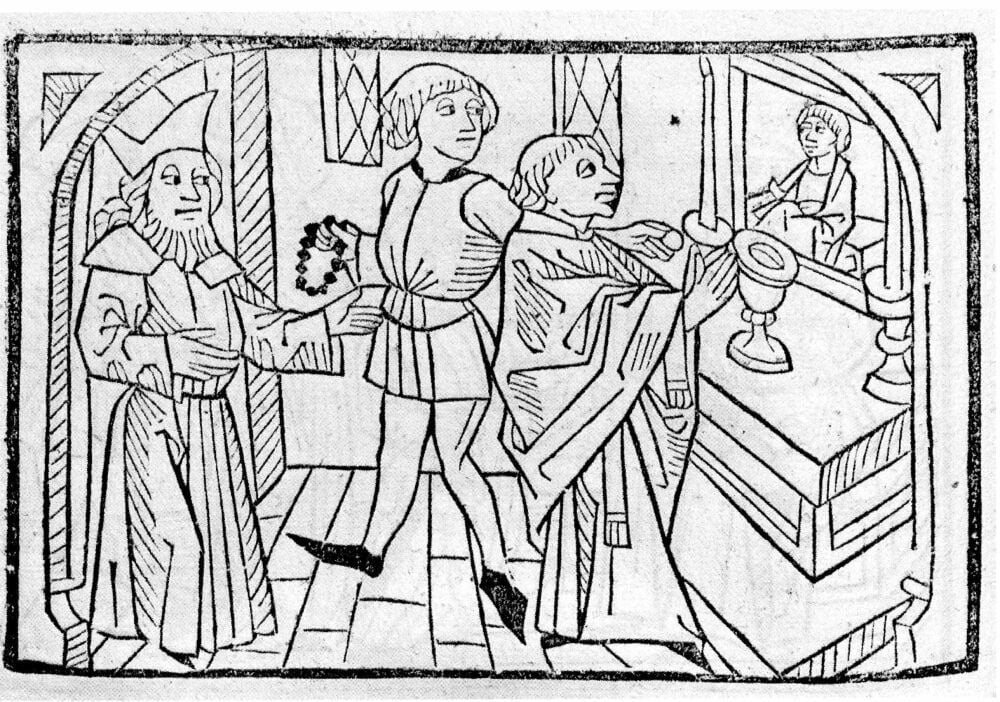

Die Urkunde ist eines der bedeutsamsten Dokumente der Schlosskirche und späteren Universität Wittenberg. Rechtsakte, wie die Ausstellung einer Urkunde, wurden von angesehenen Zeugen begleitet.

Diese Zeugenliste zeigt den dem Kurfürsten zur Verfügung stehenden Dienstadel des Kurkreises, darunter Albert Schenk von Seyda, Hermann von Wederde zu Zahna, die Brüder Johannes, Konrad und Gunther Löser, Heinrich von Rehfeld, Konrad von Oppen, die Ritter Konrad und Dietrich von Kochstedt, Konrad, Janeke und Tammo von Globig, den Pronotar und Kemberger Propst Johannes Specht.

Auf „Bitten“ des Kurfürsten Rudolf und „Geheiß“ des zuständigen Bischofs Dietrich von Brandenburg stellte der Brandenburger Geistliche Nikolaus Udernhagen am 3. September 1363 in Wittenberg eine Urkunde aus, in der zuletzt für die Kapelle ausgestellte Papstbullen zusammengefasst waren.

Unter den Zeugen erschienen auch Schlosskirchenpropst Johannes und Johann von Löser. Erbmarschall Johann von Löser war der älteste Sohn von Magnus Löser, der 1325 durch Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg mit Pretzsch belehnt worden war.

Er war als Erbmarschall der wichtigste Heerführer seines Fürsten, der wiederum als Reichserbmarschall für die Sicherheit Kaiser Karl IV. verantwortlich war. Sie hatten gerade zur Zeit der Pandemie des Schwarzen Todes um 1350 und schwerer klimatischer Probleme eine äußerst wichtige Position inne.

In einigen Teilen des Heiligen Römischen Reichs waren durch Pest und Hunger ganze Dörfer und Klosterkonvente ausgestorben, die wirtschaftlichen und politischen Strukturen zusammengebrochen. Man hatte Felder nicht bestellen können, Kranken und Verstorbenen nicht beistehen können. Aber nun konsolidierte man sich und machte wieder umfangreiche Stiftungen für geistliche Einrichtungen.

Totengedenken gesichert

Johann Löser stiftete 1363 eine große Getreiderente zur Ausstattung eines Altars in der Franziskanerklosterkirche. Damit sicherte er sich und seiner Familie das Totengedenken durch die Franziskaner. Die Familie blieb dem Kloster bis zu dessen Auflösung 1525 eng verbunden.

Johann von Löser starb 1372 auf seinem Besitz Pretzsch und hinterließ seinem Sohn Georg von Löser Klöden und Pretzsch, der aber alle seine Kinder verlor. Darum verwandte auch der Sohn seinen Besitz für mildtätige Stiftungen zugunsten des Totengedenkens der Familie. Nach Georgs Tod erhielt Konrad Löser das Amt des Erbmarschalls und den Besitz um Pretzsch. Die Familie baute ihren Besitz aus und gehörte zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern Sachsens. (mz)