Industriegeschichte Industriegeschichte: Die Kohle-Story

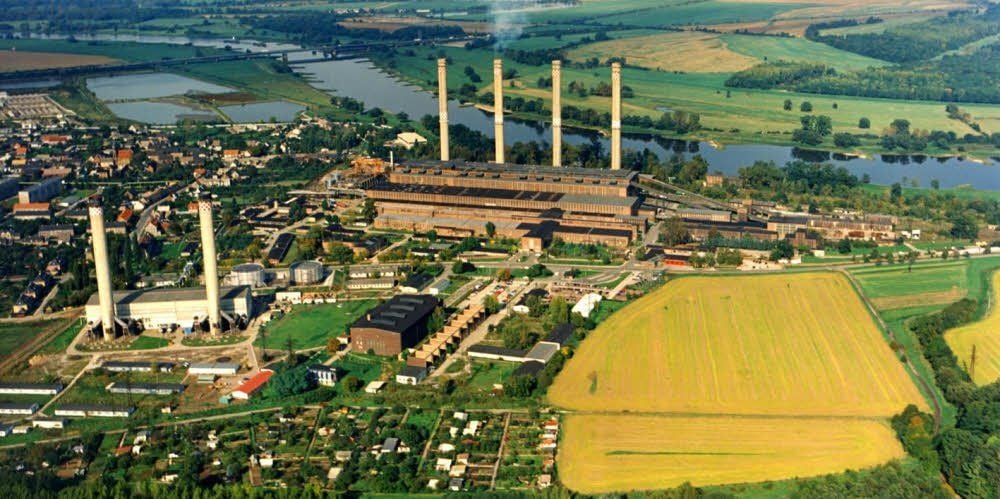

Gräfenhainichen - Das Jahr 2015 hält viele Jubiläen in der Industriegeschichte bereit. Vor 100 Jahren erfolgt in Zschornewitz der erste Spatenstich für das seinerzeit größte Braunkohle-Kraftwerk der Welt. Vor 60 Jahren verlässt die erste Kohle den Tagebau Muldenstein. Das Kraftwerk Vockerode erhält das schwarze Gold. Der letze Kohlezug fährt vor 40 Jahren in Muldenstein ab.

Die letzte Fracht erhält das Kraftwerk Zschornewitz, das danach von Golpa-Nord, der heutigen Baggerstadt bei Gräfenhainichen, beliefert wird. Vor 20 Jahren wird die Stadtgründung Ferropolis mit viel Politprominenz gefeiert. Aber die Geschichte des Bergbaus beginnt in der Region Gräfenhainichen schon vor 335 Jahren mit der Grube Golpa in Möhlau.

Schwarzes Gold

Um den Werdegang der Bergbaugeschichte im 20. Jahrhundert zu verstehen, muss man in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern. Und so ist in der nicht veröffentlichten Chronik „Die Braunkohle und ihre Geschichte im Raum Golpa - Zschornewitz - Gräfenhainichen“ von dem Bergbauingenieur Wolfgang Waßner nachzulesen, dass bereits in den Jahren 1948/49 seitens der Braunkohlenverwaltung Bitterfeld der Entschluss gefasst wird, als Ersatz für die 1955 zu Ende gehenden Kohlevorräte der Tagebaue nordwestlich von Gräfenhainichen (Golpa II und Golpa IV), das Feld Muldenstein aufzuschließen.

„Denn das schwarze Gold war der wichtigste Energieträger der jungen DDR und somit die Lebensader der Republik“, sagt der Zeitzeuge, Fotograf und Chronist René Bär. „Auch wegen der pausenlosen Befeuerung der Kraftwerke in Vockerode und Zschornewitz durfte die Braunkohle als Quelle nie versiegen.“ Daher werden Kontrollbohrungen durchgeführt. Sie bestätigen alle Annahmen, so dass kurz darauf Schächte zur Entwässerung gegraben werden.

Das anfallende Wasser wird über Rohrleitungen zum verlassenen Tagebau „Luthers Linde“ nach Muldenstein geleitet. Danach beginnt der Aufschluss des Tagebaus. Bereits im August 1955 fährt dann der erste Kohlenzug aus Muldenstein in das Kraftwerk Elbe nach Vockerode. Ab Februar 1956 erhält auch das Kraftwerk Zschornewitz die ersten 400 Tonnen Braunkohle aus dem neu erschlossenen Tagebau.

Dieser wächst bis auf eine Größe von 20 Quadratkilometern an. Die Grenzen bilden Muldenstein im Westen, Burgkemnitz im Norden, Schlaitz im Osten und die Mulde im Süden.

Ein Stahlkoloss

Um die Förderung zu optimieren, kommt der Europabagger 617 zum Einsatz. Dessen Kosten belaufen sich auf 15,5 Millionen Mark - eine kaum fassbare Summe für die damaligen Verhältnisse. Während DDR-Ingenieure meinen, er sei der größte Eimerkettenbagger auf dem europäischen Festland, gehen ihre russischen Kollegen sogar davon aus, dass seine Größe weltweit einmalig ist.

Die Mitglieder im Ferropolis-Förderverein haben ein Modell des Giganten angefertigt. Die kleine Version wird erstmals der Öffentlichkeit am 5. Juli zum Bergmannstag in Ferropolis präsentiert. Um einen Eindruck von den gewaltigen Dimensionen des sensationellen Giganten zu gewinnen, nennt Bär einige Zahlen.

„Allein zur Montage des 80 Meter breiten, 120 Meter langen und 40 Meter hohen Stahlkolosses benötigte man 140 Arbeiter.“ Um die 3 700 Tonnen danach zu bewegen, braucht es nicht nur 32 Fahrwerke, 144 Achsen und 288 Räder, sondern auch eine 20 Mann starke Besatzung.

Rund um die Uhr graben sich die 44 Eimer - jeder von ihnen fasst 2 240 Liter - langsam vor und befördern 2 400 Kubikmeter Abraum pro Stunde.

„Die maximale Tagesleistung lag also bei etwa 55 000 Kubikmetern.“ Insgesamt werden knapp 440 Millionen Kubikmeter Erdmassen bewegt. „Fast die Hälfte davon fördert allein der Europabagger“, so Bär. Doch die weitaus wichtigere Frage lautet: Wie viel Braunkohle wird über alle die Jahre aus dem Tagebau Muldenstein herausgeholt? „Die Rohkohleförderung betrug insgesamt 126 Millionen Tonnen.“ Das reicht der Region für zwei Jahrzehnte.

Umverlegung der Mulde

Doch dann ist Schluss. Um im gegenüberliegenden Goitzsche-Tagebau, der ebenfalls in den 50er Jahren aufgeschlossen wurde, neue Abbaufelder zu gewinnen, muss die Mulde umverlegt werden, denn sie schlängelt sich unterhalb von Pouch und Mühlbeck in Richtung Friedersdorf. „Schon 1956 fanden dazu erste Untersuchungen statt.“

Der Plan: Das Muldebett soll auf einer Länge von 9,2 Kilometern umverlegt werden - geradewegs durch den Tagebau Muldenstein. Sogar am Forschungsinstitut für Schifffahrt in Berlin wird ein Modellversuch für die Verlegung unternommen. Bereits im Februar 1967 beginnen die Erdarbeiten für das neue Muldebett, das nun oberhalb von Pouch und Mühlbeck verlaufen soll. Parallel dazu wird auch mit den Arbeiten für die durch die Flussumverlegung erforderlichen Brückenbauwerke in Pouch und Friedersdorf begonnen.

„Schaut man auf die alten Aufnahmen, so sieht man, was für ein Mammutprojekt das in Summe war“, sagt Bär. Allein die beiden Brücken am Ein- und Auslaufbauwerk zeugen noch immer davon. Während die Mulde-Querung in Pouch eine Länge von 480 Metern hat, kommt die in Friedersdorf immer noch auf 305 Meter. „Sie wurden beide 1975 für den Verkehr freigegeben und werden nun 40 Jahre alt.“ So wie der Muldestausee.

„Die Flutung des neuen Muldebettes begann Ende April 1975 mit einem feierlichen Akt am Einlauf“, sagt Bär, der als Fotograf selbst vor Ort war. „Der Durchlauf des Wassers wurde von zwei Schiebern reguliert.“ Durch Rohre im Einlaufbauwerk kommt das Wasser in das Tosbecken und von dort in einen Schacht mit einem langen Einlaufstollen. „Diese Baumaßnahmen waren notwendig, um die unterschiedliche Höhe des Muldebettes zu überbrücken.“

So kann das Wasser langsam ansteigen, ohne Brückenbauwerk und Böschungen zu gefährden. „Die Wasserverbindung zwischen den Brücken Pouch und Friedersdorf war am 20. Dezember 1975 hergestellt. Der Endwasserstand bei Friedersdorf ist am 1. März 1976 erreicht worden.“ Daraufhin wird der alte Muldelauf mit Steinen und einem Erddamm abgeriegelt.

Ein Riese erwacht

Elektriker verbinden Kabel, prüfen Relais. Bohrmaschinen laufen auf Hochtouren. Holzspäne fliegen. Metall wird geschliffen.

Was derzeit in der 30-KV-Station in Ferropolis passiert, zeigt durchaus Parallelen zu den Szenen, die René Bär vor Jahrzehnten als Fotograf des Braunkohlenkombinats immer wieder mit der Kamera festgehalten hat. Nur ist alles etwas kleiner als bei den Generalreparaturen an den Bergbauriesen in den Kohlegruben der Region.

Genau genommen 45 Mal kleiner. „Den Bagger haben wir zwischen 1953 und 1955 gebaut“, erzählt Gunter Zwingmann. Der Mittsiebziger war einer von acht Lehrlingen, die in der Zschornewitzer Lehrwerkstatt am Modell des Europabaggers 617 mit zupacken durften und jetzt nochmals Hand anlegen. Der Miniaturbagger im Maßstab 1:45 ist nach einer Odyssee durch die Republik seit letztem Herbst zurück in der Region.

Er soll ein weiteres Highlight der Ausstellung des Ferropolis-Fördervereins sein. Am Sonntag zum Bergmannstag wird er zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. „Wir zeigen ihn. Ganz egal, wie weit wir mit den anderen Arbeiten sind“, betont Fördervereinsvorsitzender Peter Pätz.

Zu lange stand das Modell eines wahren Riesen im Schatten. Vieles war absolut neu, als der Bagger das Laufen lernte. „Die Technologie wurde immer wieder geprobt. Deshalb brauchte man das Modell“, erzählt Gunter Zwingmann, dem die Arbeit am Modell noch so gegenwärtig ist, als wäre sie gestern geschehen. Unter Federführung des Zschornewitzer Lehrmeisters Friedrich Schröter ging es ums Detail. „Wir sind damals mit dem Rad in den Tagebau nach Muldenstein gefahren, haben am Original nachgemessen und fotografiert.“ Die Feinheit steckt wahrlich im Detail. Jedes Fahrwerk des Modellbaggers besteht aus 78 Teilen. „Und er hat sich damit bewegt.“

Gestandene Bergleute um den ehemaligen Tagebauleiter Horst Richter haben in den letzten acht Monaten getüftelt, gebohrt, geschraubt und Erfolge feiern können. Das Modell des Europabaggers läuft. Es fährt, die Eimerkette bewegt sich. Schulterklopfen ist erlaubt. Die Männerrunde ist stolz. Übrigens nicht nur auf den „617“. Dessen Modell soll in der 30-KV-Station nicht etwa vor kahlen Wänden stehen. Bergbaufotograf René Bär hat auf seine Art mitgearbeitet.

Er hat eine im Tagebau Muldenstein entstandene Panoramaaufnahme des Europabaggers äußerst penibel bearbeitet und vergrößern lassen. Die Abmessungen passen zum Bergbauriesen. Das Panorama ist mehrere Meter breit. Einzelheiten des Baggers und der Tagebaulandschaft sind deutlich zu erkennen.

Einst der Größte

Der „617“ war der größte Eimerkettenbagger seiner Zeit. Seine 44 Eimer fassten jeweils 2 240 Liter Inhalt. Er fuhr auf insgesamt 32 Fahrwerken und konnte bis zu 55 000 Kubikmeter Abraum am Tag bewegen.

Sein Miniaturabbild im Maßstab 1:45 ist nach einer Odyssee durch die Republik seit letztem Herbst zurück in der Region.

Es soll ein weiteres Highlight der Ausstellung des Ferropolis-Fördervereins sein. Am Sonntag zum Bergmannstag in Ferropolis wird das Modell zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Ferropolis ist am Sonntag einmal mehr Gastgeber des Bergmannstags. Die Stadt aus Eisen, ihr Förderverein und das Kulturcafé in der Orangerie sowie die Stadt Gräfenhainichen laden ab 10.30 Uhr bei freiem Eintritt zum Familientag ein. Neben der Präsentation des Modells vom Europabagger „617“ steht die Vorführung eines Dokumentarfilms über das letztjährige Kunstobjekt „Spuren“ im Mittelpunkt. Der Künstler Hendrik Beikirch hatte übergroße Porträts von Bergleuten auf die Hallenfassaden der Baggerstadt gezaubert. Der Fotoclub Gräfenhainichen bringt sich mit Steffi Rommels Ferropolis Schwarz-Weiß-Ausstellung in der 30 kV-Station ein.

Kinder können sich auf Aktivitäten von Malen und Basteln bis Schminken und Vorlesen freuen. Außerdem sind sie eingeladen, auf dem Spielplatz um den Titel „Ehrenbaggerfahrer“ zu ringen.

Tagesanlagen (z. B. Werkstattgebäude) der Tagebaue gibt es zum Teil heute noch, zum Beispiel am Muldestausee, wo sie Teil des Schlaitzer Heidecamps sind. (mz)