Vivat-Bänder Vivat-Bändern im Weißenfelser Museum: Ein einzigartiger Schatz

Weißenfels - Superlative sind immer gut. Hier kommt einer: Das Weißenfelser Museum hat Deutschlands größte Sammlung an Vivat-Bändern!

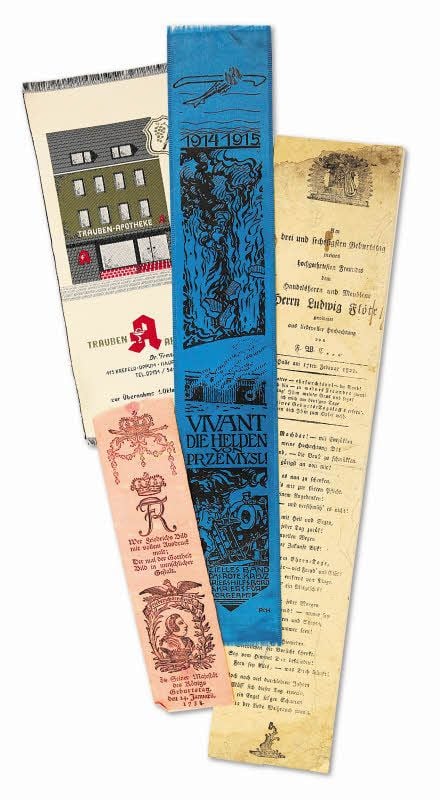

Einen Superlativ erklären zu können, ist auch wichtig: Vivat-Bänder sind vorzugsweise Stoffbänder aus Seide, die, bedruckt oder bestickt, zu wichtigen Ereignissen herausgegeben wurden. Das Wort „Vivat“ kommt aus dem Lateinischen, heißt „es lebe hoch“ und war auf den Bändern des 18. Jahrhunderts häufig das erste Wort. Dass danach in außergewöhnlich vielen Fällen „Fridericus Maximus“ folgte, ließ die Schlussfolgerung zu, dass genau dieser Friedrich der Große – laut Inschrift sogar „der Größte“ – der Erfinder der Bänder sei. Und Anlass der Einführung der damalige Siebenjährige Krieg (1756-63) war. Diese Annahme war ein Fehlschluss, dem auch der wichtigste Mann der Vivatband-Forschung Gustav Gotthilf Winkel unterlag.

Aktuellere Forschungen zeigen: Es gibt bereits Vivat-Bänder aus den Schlesischen Kriegen, die 1741/42 stattfanden. Und eine Anzeige von 1728 wird ebenfalls zitiert, in der jemand ein „künstlich gewircktes Band ... von Gold, Silber und blauer Seide“ anbietet, auf dem stehen soll: „Vivat Rex Prussia“ – Hoch lebe der Preußische König.

Superlativ Gustav Gotthilf Winkel

Trotz der damaligen Fehleinschätzung: Gustav Gotthilf Winkel ist – auch eine Art Superlativ – der Vivat-Band-Forscher und –Sammler gewesen. Der Geheime Regierungsrat in Preußischen Diensten wurde 1857 in Pritzwalk geboren und als engagierter Corpstudent und eifriger Sammler bekannt. Über seine Sammelleidenschaft meinte er selbst: „Sobald ich drei Stücke derselben Art zusammen hatte, fing eine neue Sammlung an: Autografen, Hausschlüssel, Geldbeutel, Zigarrentaschen, Pulverhörner, Korps-Bänder, und -Mützen, militärische Achselstücke, Helme usw.; nur Turmspitzen ließ ich liegen.“ Als ihm ein Freund sieben bedruckte Seidenbänder geschenkt hatte, musste er also eine neue Sammlung eröffnen und begann darüber zu forschen.

Allerdings fand er kaum andere Bänder. Und dort, wo es Bänder in Sammlungen gab, wusste man wenig über sie. Mit der Bitte, dass sich Menschen mit mehr Informationen meldeten, schrieb er an Sammlerzeitungen. Mit wenig Erfolg jedoch. „Da brachte jemand, der es besser als ich verstand, eine Sache an die große Glocke zu hängen, mich auf den Gedanken, es statt mit der kleinen Sammlerzeitung mit der großen Presse zu versuchen“, schreibt er in einer Einleitung zu einem umfangreicheren Text über seine Sammlung von 1920. 300 Zeitungen schrieb er an, die meisten druckten seine Bitte um Informationen. Er bekam allerlei Hinweise und forschte auch in alten Zeitschriften. Und erfuhr so auch, dass Mann sie wahrscheinlich an der Brust, Frau sie im Haar trug.

Vivat-Bänder als Spezialgebiet

Vivat-Bänder wurden sein Spezialgebiet – und 1919 auch eines des Weißenfelser Museums. Denn in dem Jahr vermachte „Vivat-Winkel“, wie der Sammler – vielleicht anerkennend, vielleicht ein wenig spöttisch genannt wurde – seine Vivatband-Sammlung dem Museum der Saalestadt, obwohl er nie hier und in der Gegend auch nur kurz (Studium unter anderem in Halle und Leipzig) gelebt hatte. Warum dann? „Das ist nicht klar. Auch aus der Weißenfelser Korrespondenz geht nicht eindeutig hervor, warum er die Bänder dem Museum vermacht hat“, sagt Mike Sachse, der sich um die Sammlung kümmert. Es gebe lediglich die These, dass Winkel angetan war vom Schwerpunkt des Museums, der auf dem Siebenjährigen Krieg lag. Die damals noch im Kloster bestehende Ausstellung hatte einen ganzen Raum der Schlacht bei Roßbach gewidmet – und da Winkel annahm, das sei der Beginn der Vivat-Bänder gewesen, ist ihm das wahrscheinlich als passend erschienen.

350 seiner Bänder wurden sofort inventarisiert. Die Schenkung war aber wohl größer. Mittlerweile seien 1031 Nummern für sie vergeben worden, sagt Sachse. Die meisten davon kann man auch im Internet im Museum-digital.de anschauen. Eine bewusste Entscheidung des Museums, wie Sachse erklärt. Denn so würden die Vivat-Bänder auch anderen Einrichtungen bekannt – und tatsächlich haben die Weißenfelser durch die digitale Präsenz schon Exemplare zu Ausstellungen in andere Bundesländer geschickt.

Zur Sammlung gehören auch papierne Bänder, wie sie etwas später – im beginnenden 19. Jahrhundert – modern wurden. Dann als Glückwunschband zu Geburtstagen, Hochzeiten und Familienfesten. Statt des Loblieds auf den Herrscher waren dann huldigende Worte an Kinder, Familie und Freunde üblich. So hieß es auf dem Papierband eines F.W.C. aus „Halle am 17ten Februar 1821“: „Am drei und sechssigsten Geburtstag meines hoch geerthesten Freundes dem Handelsherrn und Meubleurs Herrn Ludwig Flöte“.

Blütezeit der Vivat-Bänder

Und es gibt eine Menge Exemplare der zweiten Blütezeit der Vivat-Bänder: ab 1913 und über die Zeit des Ersten Weltkriegs. Zu den Feiern 100 Jahre nach der Befreiung von Napoleon legte Preußen die Bänder wieder auf. Den Anstoß dazu hatte Winkel gegeben. Das so geweckte Interesse ging danach in Unterstützungsbänder für Soldaten im Ersten Weltkrieg über. Wer Bänder kaufte, unterstützte mit einem Teil des Kaufpreises oft das Deutsche Rote Kreuz.

1918 kam auch für die Vivat-Bänder eine Zeitenwende. Sie verschwanden wieder, sind heute einer breiten Öffentlichkeit kaum mehr bekannt. Lediglich in der sogenannten „Seidenstadt“ Krefeld wurden noch bis in die 1980er Jahre Bänder produziert, dann auch mit alltäglichen Inhalten wie einem Jahreskalender oder der Neueröffnung einer Apotheke. Um die Sammlung abzurunden, hat auch davon das Weißenfelser Museum Exemplare – sozusagen die letzten ihrer Art, und auch das ist ja irgendwie ein Superlativ. (mz)