Kirchenjubiläum in Hedersleben Kirchenjubiläum in Hedersleben: 300 Jahre evangelisches Gotteshaus

Hedersleben/MZ - Ein Streit der Konfessionen hat vor 300 Jahren dafür gesorgt, dass in Hedersleben neben der katholischen Kirche am Kloster ein weiteres Gotteshaus für die evangelische Gemeinde errichtet wurde. „Das Jubiläum wird in diesem Jahr mit mehreren Aktionen gefeiert“, kündigte Pfarrerin Gudrun Schlegel zum Festgottesdienst an, welcher den Auftakt zu „300 Jahre evangelische Kirche Hedersleben“ bildete. Zahlreiche Helfer, Kuchenbäcker und der Bürgerverein hatten ihn vorbereitet.

Mit dem ersten „Wandel-Orgelkonzert“ wurde an die gemeinsame Geschichte der beiden Kirchen erinnert. „Zunächst spielte der Weimarer Organist Wieland Weinhold Stücke von Telemann und französichen Komponisten in der evangelischen Kirche, danach wechselten die Besucher in die katholische Kirche, um passend aus damaliger Zeit vom gleichen Musiker Werke von Händel und englischen Komponisten zu lauschen“, erklärt Gudrun Schlegel die Besonderheit in der Kirchenhistorie des Ortes.

Nach der Reformation wurde die Marienkirche des Zisterzienserinnenklosters ab 1560 zunächst als Simultankirche für beide Religionen genutzt, was allerdings den Katholiken auf Dauer nicht behagte. Auch die Protestanten wollten eine eigene Kirche.

Am 17. Juni 1700 sprachen deshalb zwei Hederslebener Kirchenväter bei ihrem Generalsuperintendenten Lüders wegen eines Kirchenbaus und der Glocken vor. Nach langwierigen Verhandlungen führte eine Kommission mit den Hofräten Schreiber und Koch sowie dem Hofprediger Sandrat am 15. Oktober 1709 eine Einigung zwischen dem Kloster und der evangelischen Gemeinde herbei. Auf dem Klosterareal, direkt am Kirchhof sollte das zweite Gotteshaus entstehen.

Weil der Gemeinde offenbar das Geld fehlte, übernahm das Kloster die meisten Kosten, wie die „Arbeitslöhne für Mauer, Zimmerleute, Ziegeldecker, Tischler und Lementierer“, wie die alte Vereinbarung festhält. Den Glaser aber und die dazu gehörigen Materialien nahm die Gemeinde auf sich.

Schon 1702 hatten die meisten Einwohner laut einem Protokoll vom 2. März versprochen, durch Abgabe eines Teils des Vermögens 230 Taler aufzubringen. Dem Prediger wurde 1709 auferlegt, durch „ermahnen der Gemeinde gutwillig ein mehres beizutragen“.

1710 begann der Bau, der nicht ohne Zwistigkeiten blieb, weil der Probst die Gemeinde bei der Anordnung von Arbeiten überging. Das Mauerwerk bekam schon im ersten Winter Risse, weshalb das Kloster nötige Reparaturen übernehmen musste. Weiterer Streit führte dazu, dass im Dezember 1711 eine Kommission schlichtete. Nun hieß es, dass „das Kloster die die Kirche auf seine Kosten vollkommen fertig baut“. Die Gemeinde habe die Fuhren zu leisten und Kanzel und Altar allein anzuschaffen.

Schon damals muss es böse Buben gegeben haben, denn mit ihnen begründete der Probst den Bau einer Mauer, „um das Kloster zu schützen“.

Auch eine andere Geschichte ist überliefert. Katholische Nonnen, welche noch während der gemeinsamen Zeit auf der Empore einer Katechismusübung beiwohnten, störten am 16. August 1712 den evangelischen Gottesdienst. Die Klosterschwestern empörten sich durch lautstarke Zwischenrufe darüber, wer im Gebet anzurufen sei - der dreieinige Gott oder auch die Heiligen. Nach einem Jahr mussten die Nonnen Abbitte tun und zudem 50 Taler Strafe zahlen. Das Geld wurde in den Neubau der evangelischen Kirche gesteckt.

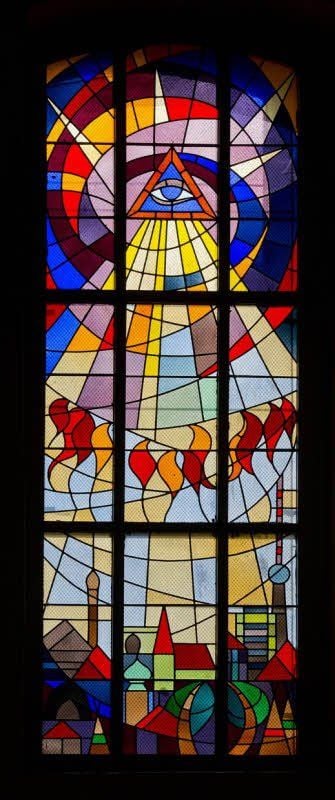

Der langgestreckte Saalbau von 30 mal 15 Metern mit einem fünfseitigen Choralabschluss wurde am 26. November 1713 als evangelische Dorfkirche St. Trinitatis feierlich eingeweiht. Zwei Monate später, am 29. Januar 1714, wurde die Orgel aus Halberstadt geholt.

Noch fehlten Altar und Kanzel. Mit dem Kauf einer Linde in Heteborn für zwei Taler bekam Tischlermeister Johann Georg Göltz aus Adersleben das Material, „aus dem er für 114 Taler Altar und Kanzel anfertigte“, wie Chronisten festhielten. Sie wurden im März 1715 aufgestellt. Das katholische Kloster behielt ihre zunächst alte Kirche für die Gottesdienste, ebenso Kanzel, Altar und Gestühl. Sie nutzte die Trennung, um sich bis 1717 eine neue, barocke Kirche zuzulegen, bei der nur der alte Kirchturm integriert wurde. Doch das ist eine andere Geschichte.

Die beiden Glocken im Turm darin wurden indes weiter gemeinsam von beiden Kirchen genutzt. Dazu wurden ein äußerer Zugang und eine Tür in die Mauer zwischen evangelischer Kirche und Kloster eingebaut.

Kleinere Streitereien, welche der inzwischen drei Glocken wann geläutet werden darf, führen Ende des 19. Jahrhunderts zu Plänen, die evangelische Kirche mit einem Glockenturm zu versehen. Die Weltkriege verhindern zunächst die Umsetzung, bis ein Ereignis 1953 zum Handeln zwang. Um Weihnachten zersprang eine der Glocken. Zunächst wollten die Katholiken die Reparatur allein übernehmen, stießen aber auf weit größeren Aufwand an neuem Geläut und Kirchturm.

Die evangelische Kirche, die heute zum Kirchspiel Bode-Selke-Aue mit Sitz in Hausneindorf gehört, befürchtete, an den Kosten beteiligt zu werden. 1960 begann deshalb der Bau eines eigenen Kirchturms, der im Januar des folgenden Jahres fertiggestellt wurde.

Bis zum Jahresende soll noch mit einem Sommerfest sowie einer weiteren Aktion rund um den Einweihungstag das Jubiläum weiter gewürdigt werden. Gudrun Schlegel: „Wie das in der ungeheizten Kirche im November gestaltet wird, ist derzeit noch offen.“