Historie Historie: Geschütze im Schenkenholz

Es gibt Häuser und mit ihnen verbundene Ereignisse, Ehrentage und Jubiläen, die auf Grund ihrer historischen Bedeutung genau zu einem Zeitpunkt aktuell sind, um dann schnellstmöglich wieder bis zum nächsten Termin in Vergessenheit zu geraten. Bei diesem zu würdigenden Festtagskind liegen die Verhältnisse anders. Interessant sind die Gründe, die zur Errichtung des Gebäudes führten bis hin zu seiner Bedeutung und Nutzung in den heutigen Tagen.

Gleichstellung erst 1908

Erneut hatte in den Jahren um 1880 in Deutschland eine öffentliche Diskussion um die höhere Mädchenschulbildung eingesetzt. Der 1890 gegründete „Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein“ hatte innerhalb kurzer Zeit stark an Einfluss gewonnen. Erst unter dem Druck dieser Frauenbewegung wurde 1894 in Preußen die Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens in Angriff genommen. Das Gesetz sah sowohl einen neunjährigen, als auch einen zehn-jährigen Kursus als den Anforderungen entsprechend an. Aber erst 1908 kam es in Preußen zur endgültigen Gleichstellung des höheren Mädchen- und Knabenschulwesens. An den höheren Mädchenschulen konnten Lehrerinnen und Lehrer paritätisch unterrichten. Allerdings musste Männern, die eine Mädchenschule leiteten, eine „Gehilfin“ zur Seite gestellt werden. Für die Anerkennung als höhere Schule galt: All jene Mädchenschulen, die die neuen Vorgaben Preußens mit der Gleichstellung des höheren Mädchen- und Knabenschulwesens erfüllten, wurden zu höheren Schulen erklärt. Alle anderen erhielten den Status einer mittleren Mädchenschule.

Bis zum Jahre 1858 hatte es in Naumburg keine höhere Mädchenschule gegeben. Das ursprüngliche Luisen-Gebäude lag in einem Garten zwischen der Georgenmauer und der Seilergasse. Unzumutbare Unterrichtsbedingungen und daraus resultierende Eingaben der Väter, deren Mädchen diese Schule besuchten, führten dazu, dass ein neues Schulgebäude errichtet und am 17. April 1900 mit einer Feier in der zugleich als Aula dienenden Turnhalle in Gebrauch genommen werden konnte. Damit hatte auch die höhere Mädchenschule vorläufig wenigstens einigermaßen angemessene neue Schulräume. Ostern 1904 trat Prof. Dr. Ernst Borkowsky, der von 1891 bis 1900 Oberlehrer am Realgymnasium gewesen war, seinen Dienst als Direktor der höheren Mädchenschule an.

Es mangelte an vielem

Nachdem am 18. August 1908 die Bestimmungen über die Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens in Preußen erschienen waren, erfolgte die Anerkennung der höheren Mädchenschule auf der Grundlage der nunmehr geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Damit wurden an der Luisenschule zwar die neuen Bestimmungen im Lehrplan erfüllt, dennoch mangelte es an vielem, von Räumlichkeiten für den Physik-Unterricht bis hin einem großen Zeichensaal. Die damalige Luisen-Schule umfasste zehn aufsteigende Klassen, in der ab der Mittelstufe Französisch und ab der Oberstufe Englisch sowie verstärkt Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet wurden. Damit war die Luisen-Schule auch in das Reformsystem von 1908 integrierbar und erhielt 1912 die Bezeichnung Lyzeum.

Im Jahre 1889/90 wurde die höhere Mädchenschule von 194 Kindern besucht, im Jahre 1911/12 bereits von 268 Mädchen. Unpopulär war an der „Luise“ das Fach Mathematik, sicherlich auch wegen der Tatsache, dass mit Dr. Kämmerer zwar ein hochgradiger Wissenschaftler, aber eben kein richtiger Pädagoge zur Verfügung stand. Kornblumen galten seit jeher als Lieblingsblume der preußischen Königin Luise, deshalb trugen die Mädchen blaue Kornblumenkränze zum Kirschfest.

Die Entstehung der Gebäude in der Thomas-Müntzer-Straße ist nicht nur die Geschichte eines Schulneubaus, sondern auch eng mit der Geschichte des Oberlandesgerichts verbunden. In einer strategischen Meisterleistung schaffte es der damalige Oberbürgermeisters Emil Kraatz beide Bauvorhaben erfolgreich miteinander zu verbinden. Um das Oberlandesgericht während des notwendig gewordenen Umbaus, späteren Neubaus am Orte zu halten, musste der Magistrat ersatzweise Räumlichkeiten für das Gericht schaffen. Gefordert wurden zwei Sitzungssäle und 30 Zimmer. Eine Zwischenlösung bestand darin, sofort einen Neubau zu errichten, der später die höhere Mädchenschule aufnehmen sollte. Kraatz erblickte damit eine Möglichkeit, eine den ständig wachsenden Anforderungen der Gesellschaft entsprechende Schullandschaft zu gestalten.

Als Bauplatz schlug Kraatz den Platz hinter der Marienschule am Kaiser-Friedrich-Platz (Heinrich von Stephans-Platz) vor. In diese Schule sollte dann das Oberlandesgericht für die Zeit des Baus des neuen Oberlandesgerichtsgebäudes einziehen. Der Magistrat erklärte sich am 26. Januar 1912 mit dem Vorschlag einverstanden. Damit konnte eine für das Oberlandesgericht deutlich bessere Variante angeboten werden, da dieses während der Bauzeit - für ihre Arbeitsbedingungen - deutlich besser entsprechenden Räumlichkeiten nutzen konnte.

Die geplante Schule sollte aus einem Vordergebäude längs der Artilleriestraße (Thomas-Müntzer-Straße) und einem Seitenflügel bestehen sowie zwei Säle - eine Aula und einen Zeichensaal - sowie 32 andere Räume erhalten. Am 29. Februar trat die Stadtverordnetenversammlung zusammen, und am 22. März wurde der Bauplan genehmigt. Am 22. Juli 1912 konnte in Naumburg mit dem Bau des Schulgebäudes begonnen werden. Damit wurde auch für die höhere Mädchenschule ein passendes Unterkommen gesichert.

Latein wurde nicht unterrichtet

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden durch Erlass der Landesregierung Sachsen-Anhalt 1950 die Klassen des alten Domgymnasiums mit der Oberschule für Jungen in das Gebäude des einstigen Oberlyzeums verlegt.

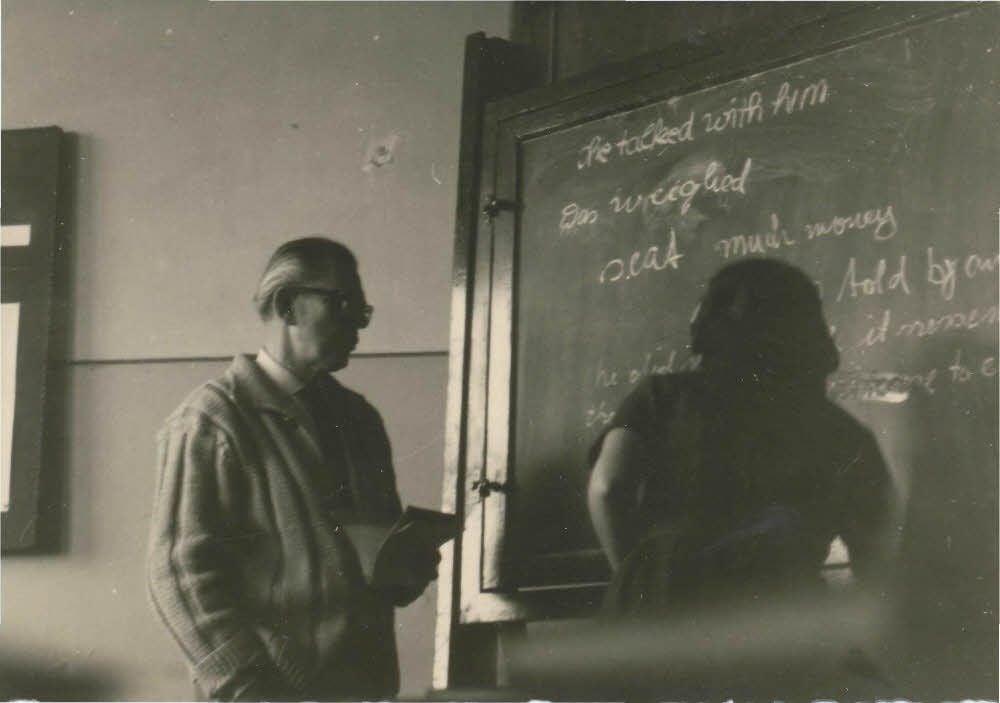

Am 1. September 1964 betrat ich erstmals als Schüler die Flure und Räume dieser höheren Bildungsstätte, nachdem ich acht Jahre lang die Salztorschule besucht hatte. Das damalige „Auswahlprinzip“ ließ für den Besuch der Erweiterten Oberschule (EOS) im allgemeinen nur zwei Schüler je Klasse zu. Wir lernten in drei Klassen, zwei naturwissenschaftlich ausgerichteten B-Klassen sowie einer neusprachlichen C-Klasse, in der neben Englisch auch Französisch gelehrt wurde. Altsprachen wie Latein gehörten nicht zum Lehrangebot dieser Schule, allerdings konnten interessierte Schüler bei ihrem Englisch-Lehrer Müller (genannt Grendel - das mythologische Ungeheuer, aber in Wirklichkeit ein stets freundlicher und verständnisvoller Lehrer) dieses Fach nachmittags im Rahmen eines zweijährigen Kurses der Volkshochschule absolvieren. Vor allem Arbeiter-und-Bauern-Kinder sollten die Klassenräume füllen, aber bei uns in der Klasse war in jenen frühen Jahren auch die Tochter eines Pfarrers oder der Sohn eines Optikermeisters aus Bad Kösen oder der Sohn eines Mediziners zu finden. Schulleiter war Herr Lützgendorf, und das Fach Staatsbürgerkunde wurde von Herrn Heinold erteilt. Deutsch wurde von Konrad Rebhuhn, dessen Lieblingsschriftsteller Maxim Gorki war, sowie Herrn Schubert unterrichtet. Da die Schule um den Ehrennamen „Erich Weinert“ kämpfte, baute Herr Rebhuhn eine Agit-Prop-Gruppe (Agitations- und Propaganda-Gruppe) auf, die in der Tradition Erich Weinerts stehen sollte. Nach 1968 prangte der Name Erich Weinert in großen Lettern am nördlich gelegen Flügel oberhalb des alten Eingangsbereiches. Mathematik hatten wir nicht bei dem alten Strategen Dr. Silbermann, sondern bei dem jungen Lehrer Herrn Max. Die Mädchen versuchten ihn immer wieder mit ihren Tricks zur Hilfe beim Lösen der für sie unlösbaren Mathe-Aufgaben zu animieren, manchmal klappte es. Mäxchen erteilte auch Astronomie. Physik unterrichtete Herr Menzel, nur von Einzelpersönlichkeiten geliebt. Berüchtigt waren seine Aufgaben, die er mit penetranter Liebe in den Glaskasten vor dem Physik-Raum legte, beliebt der lange Flur mit den alten, hohen Glasschränken und den historischen Utensilien sowie den daran hängenden Tafeln, die für die meisten aus der Klasse nur Unglück bedeuteten; denn zu jeder Stunde mussten vier oder fünf Schüler an diesen Tafeln mit Kreide physikalische Problemfälle lösen, jeder einen anderen Fall. Danach wurden von Herrn Menzel persönlich die Tafeln in den Physik-Raum gebracht und bewertet.

Liebespfeil aus Strontiumsulfat

Klassenlehrer war Mc John, eigentlich Werner Knittel. „Blut ist ein besonderer Saft“ war sein Wahlspruch, und er zeigte mitunter Filme, die so gar nicht für den Unterricht gedacht waren. Der Biologie-Raum lag - wie noch heute - in der obersten Etage, im Olymp. Drohend die Schrankreihen, die den Raum in der Mitte nach hinten abteilten und diesen eigentlich ziemlich düster machten. Außerdem leitete er eine Biologie-AG, bei der seine Schützlinge das Sezieren lernen konnten und sogar bei Schnecken den Liebespfeil aus Strontiumsulfat an das Licht der Öffentlichkeit brachten. Sportunterricht fand auf den Moritzwiesen statt, da die EOS über keine eigene Turnhalle verfügte. So mussten wir in den Pausen stets zu Fuß und voller innerer Begeisterung unsere Fußmärsche absolvieren, um bei Herrn Weidlich oder Herrn Schütze unsere männlichen Körper zu ertüchtigen. Allerdings, wem der Sport schwer fiel, der durfte noch einmal in der Woche Donnerstagabends zum Zusatztraining erscheinen.

Eigentlich waren wir ein besonderer Schuljahrgang. Wir brauchten von vier Wochen nur drei Wochen in der Schule verbringen, denn in der vierten Woche konnten wir die Schule einfach links liegen lassen. Das Ministerium für Volksbildung hatte nämlich den Beschluss gefasst, dass die zukünftigen Abiturienten neben dem Erwerb geistiger Reife auch einen praktischen Reifeprozess durchlaufen müssten. So erwarb mein Jahrgang neben dem Abitur auch Facharbeiterbriefe als Elektromonteur, Maurer, Koch oder Schuhfacharbeiter. Mein „Ausbildungsbetrieb“ war der VEB Elektrobau Naumburg, der allerdings 1967 nach Weißenfels verlegt wurde. Unter unseren Lehrausbildern Hannes Stange und Fritz Benthien wurden wir in so manche Kniffe des Berufes eingewiesen. Auch bei den ersten Arbeiten für das neue Schwimmbad im Blütengrund waren wir dabei, und lange Bestand hatte die von uns installierte Beleuchtung am Wenzelsring.

Die Berufsschule besuchten wir in der Seilergasse, und bei Herrn Silberbach hatten wir bei der Ausbildung genau dieselben Leistungen zu vollbringen wie die richtigen Lehrlinge. Es fanden auch ab und an Tanzvergnügen auf Klassenbasis statt, meist in der Roßbacher Straße beim DRK mit richtiger Musik von Schallplatte und Tonband. Damals waren die Beatles und Rolling Stones, aber auch Dave Dee & Co. in. Diese Titel drehten sich auf Plattentellern oder liefen auf Tonbandgeräten. Über die Herkunft der Platten wusste offiziell keiner nichts. Tanzstunde gab es für die Jungen erst in Klasse 12, die Mädchen absolvierten diese bereits schon in der 11. Klasse, aber in jedem Falle bei Mathilde Döring. Die Übungsstunden fanden im Saal der „Alten Post“, im heutigen Naumburg-Haus statt. Mathilde mit Partnerin Frl. Eschi zeigten uns Tango, und bei „Zögern-Schritt“ lernten es auch die tanztechnisch Unbegabtesten. Ein Anstandsbesuch bei der Tanzpartnerin musste ebenfalls sein.

Die Abiturarbeiten schrieben wir - so wie es auch heute noch üblich ist - in der Aula, und zum Abschluss hielten wir nicht nur ein Abitur-, sondern auch ein reguläres Facharbeiter-Zeugnis in den Händen. 1987 wurde die Erweiterte Oberschule aufgelöst, das Kollegium größtenteils an die Heimoberschule nach Schulpforta versetzt und das Gebäude in ein Pionierhaus umgewandelt.

Ein neues Kapitel in der nunmehr 100-jährigen Geschichte des Gebäudes wurde am 3. September 1990 aufgeschlagen. 220 Schüler der Klassen 9 bis 11 wurden von 20 Lehrern an der ,,Neuen EOS“ in Empfang genommen. Damit wurde ein wichtiger Beschluss des rundes Tisches erfüllt. Dieser hatte im Frühjahr 1990 die Wiedereinrichtung einer zum Abitur führenden Bildungsstätte in Naumburg gefordert. Für die ersten sechs Jahre wurde Herr Schäfer Direktor, der sich neben der pädagogischen, inhaltlichen und organisatorischen Neugestaltung vor allem um eine Verbesserung der baulichen Substanz der Schule bemühte. Die Heizung wurde auf Öl umgestellt, das Dach neu gedeckt, neue Isolationsfenster eingebaut und die Fassade zum Hof erneuert, ein Jahr später folgte die Aula. Eine großzügige Computerspende aus Ludwigsburg in den 90er Jahren ermöglichte es, dass in den Räumen ein Computerkabinett eingerichtet werden konnte. Als 1991 damit begonnen wurde auch 5. bis 8. Klassen aufzunehmen, platzte das Haus aus allen Nähten. Aus diesem Grunde fand ein Teil des Unterrichtes an der heutigen Uta-Schule sowie im Freizeitzentrum am Stephansplatz statt.

Im September 1993 fand auf dem Naumburger Markt eine Demonstration von Lehrern und Schülern statt, um Oberbürgermeister Curt Becker für das Problem der räumlichen Enge des Gymnasiums zu sensibilisieren. Ab 1994 konnten dann große Teile der ehemaligen Marienschule für den Unterricht mitgenutzt werden. Die ersten Abi-turienten verließen 1992 nach der Wende das Gymnasium. In den Jahren von 1995 bis 2000 wurden die alten Kabinette für Biologie, Physik und Chemie komplett erneuert. Heute erinnern nur noch alte Fotos an diese schülerunfreundlichen Zeiten. Im Beisein eines Urenkels von Carl-Richard-Lepsius erhielt das Gymnasium 1993 den verpflichtenden Namen „Lepsiusgymnasium“.

Schülerkontakte ins Ausland

Nachdem Herr Schäfer 1996 in den wohlverdienten Ruhestand übergegangen war, übernahm seine Stellvertreterin das Amt der amtierenden Schulleiterin, und Angelika Römer lenkt und leitet heute noch immer das Schulschiff.

1998 wurde der Antrag auf Anerkennung als Unesco-Schule gestellt. So gibt es einen regen Schüleraustausch mit der Pobalscooil Rosmini in Dublin (Irland) und seit 2001 mit der Hetskaer Friskolle in Grinstedt (Dänemark). Die dritte Partnerschule liegt in Eriwan (Armenien). 2012 erhielt die Schule den Titel ,,Schule ohne Rassismus“, bei dem als Patin die ehemalige Ministerin von Sachsen-Anhalt, Birgitta Wolf, gewonnen werden konnte. 2004 wurde die Fusion der beiden Naumburger Gymnasien, des Dom- und des Lepsiusgymnasiums formell vollzogen und der Name „Domgymnasium Naumburg“ gewählt. 2007 war dann letztmalig die Rede von den „Lepsianern“ und den „Domschülern“.

Nach Beendigung der Umbauarbeiten erwartet die Schüler sowie Lehrer des Lepsiushauses neben modern gestalteten Unterrichtsräumen im Keller eine neue, lichtdurchflutete Cafeteria. Die Namensgeberin der höheren Mädchenschule, dem „Luisen-Lyzeum“, ist heute in der Wetterfahne als tanzende Luise verewigt.