MZ Serie Teil 6 MZ Serie Teil 6: Der Heilige Gral - Verehrung von Heinrich II. in Merseburg

E s steht für Kaiser Heinrich II. alles auf dem Spiel. An der Himmelspforte ringt Erzengel Michael mit dem Teufel um die Seele des Herrschers. Heinrichs Taten liegen auf der Waage - und die neigt sich gefährlich in Richtung Verdammnis. Da erscheint der Heilige Laurentius und wirft einen Kelch in die Waagschale. Das Pendel schlägt um. Für Heinrich II. ist das Tor zum Himmel offen.

Das "Merseburger Wunder"

Das „Merseburger Wunder“ gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Überlieferungen. Den Kelch hat es gegeben. „Wir wissen aus der Chronik von Bischof Thietmar, dass Heinrich II. dem jungen Bistum einen wertvollen Kelch geschenkt hat“, sagt Stiftsarchivar Markus Cottin. Heinrich II. (973 - 1024) hatte damit quasi zu Lebzeiten selbst den Grundstein für seine Heiligsprechung 1146 gelegt. Der Kelch als Schlüssel für den Himmel ist das Wunder, das der Papst für eine Heiligsprechung brauchte. Die kinderlose Ehe mit Kunigunde - frei von Sünde - leistete das übrige. Fortan wurde Merseburg zu einer Art Pilgerstätte. Gläubige reisten in die Stadt, um aus dem Kelch zu trinken oder ihn zu berühren - um von der heiligen Kraft durchströmt zu werden.

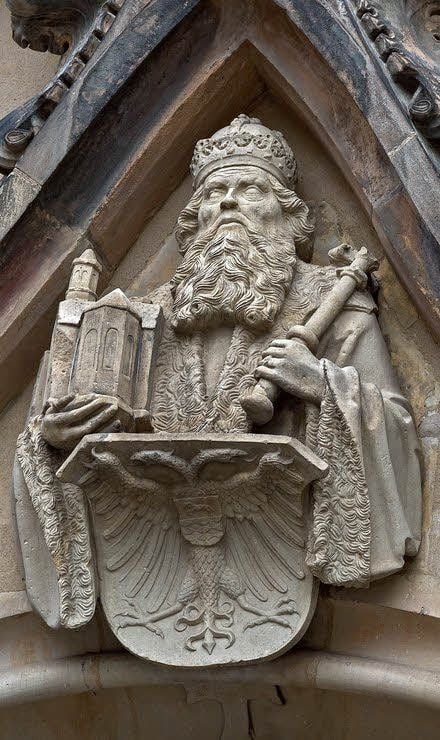

Die Verehrung von Heinrich II. in Merseburg zeigt sich nirgendwo so eindrucksvoll wie im Dom. Mindestens zehn Mal ist er dort abgebildet, die bekannteste - und prägnanteste - ist die Büste oberhalb des Hauptportals, angefertigt 1515 zum 500. Jahrestag der Grundsteinlegung des Doms. „Für ein Bistum konnte man sich nichts besseres wünschen, als dass man einen heiligen Gründerkaiser hat“, sagt Cottin. 1004 war das 23 Jahre zuvor aufgelöste Bistum neu gegründet worden. Heinrich II. liebte Merseburg. In keiner Königspfalz ist er öfters gewesen als hier - rund 30 Mal residierte er mit seinem Hofstaat auf dem Domberg. Durch großzügige Schenkungen stattete Heinrich II., ein Bayer, 1014 zum Kaiser gekrönt, das junge Bistum mit Ländereien aber auch wertvollen Schätzen aus.

Zu ihnen zählte der Wunderkelch. Das vergoldete Gefäß erlangte eine derartige Berühmtheit, dass für Bamberg - neben Merseburg der zweite Lieblingsort des Kaisers - eine Kopie des „Heiligen Grals“ angefertigt wurde. Im Bamberger Heiltumsbuch findet sich auch eine Darstellung des Kelchs. „Daher wissen wir, wie er ausgesehen hatte, nämlich mit zwei Henkeln und einer blumenartigen Verzierung“, erzählt Stiftsarchivar Cottin. Der Nachhall des Merseburger Wunders manifestiert sich nicht zuletzt am Grab des Kaisers im Bamberger Dom. Bildhauer Tilman Riemenschneider wählte die Himmelsgeschichte als Motiv für seine Arbeit.

Der Merseburger Kelch fand sein Ende im Schmalkaldischen Krieg 1546. Kaiser Karl V. zog gegen die protestantischen Fürsten in die Schlacht. Zum Schutz vor Plünderungen ließ das Domkapitel den größten Teil des Domschatzes von Merseburg nach Leipzig auf die Pleißenburg bringen. Doch der kaisertreue Herzog Moritz von Sachsen, der vor den Toren der Stadt gegen seinen Vetter Kurfürst Johann Friedrich kämpfte, konnte seine Truppen nicht bezahlen. Und so gab Moritz den Befehl, den Domschatz einzuschmelzen und das Edelmetall in Geldwert umzurechnen. Auch der Wunderkelch wurde Opfer dieser Barbarei. Gleiches passierte mit den Reliquien, die in Merseburg verblieben waren. Hier bedienten sich die Söldner des Kurfürsten. „Von unserem Domschatz ist fast nichts übrig geblieben. Andere Bistümer wie Halberstadt hatten mehr Glück. Ihnen blieb so ein Schicksal erspart“, sagt Cottin.

Zur Sonderausstellung wird ab August übrigens ein Heinrichskelch aus dem 15. Jahrhundert gezeigt. Er kommt als Leihgabe aus der Schatzkammer Kärntens, dem Stift. St. Paul. (mz)