Auf Naumanns Spuren Auf Naumanns Spuren in Köthen: Vor 125 Jahren verstarb der Ornithologe Eduard Baldamus

Köthen - Vielleicht sind die vielen Fehler in den Nachrufen, die zu seinem Tode veröffentlicht wurden, ein Zeichen dafür, dass die Nachhaltigkeit seines Einflusses auf die Ornithologie im Deutschland des Jahres 1893 schon deutlich abgenommen hatte. Die Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht zum Beispiel verlegte seinen Sterbeort nach Coburg, der „Ibis“ schrieb, er wäre in Wernigerode gestorben – Wolfenbüttel ist richtig.

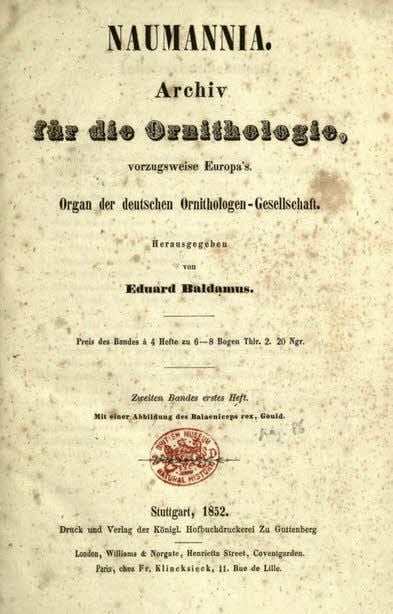

Auch war er nicht Doktor der Theologie, wenngleich er Theologie studiert hatte, sondern der Philosophie – und er gründete die „Naumannia“ nicht 1840, sondern 1849, redigierte sie nicht 18, sondern knapp zehn Jahre.

Jenseits aller medialer Fehler jedoch bewies die Vielzahl der Nachrufe deutschlandweit eindrücklich, dass August Carl Eduard Baldamus auch mehr als 20 Jahre, nachdem er seine Aktivitäten in der von ihm gegründeten Deutschen Ornithologen-Gesellschaft eingestellt hatte, unter den Vogelkundlern nach wie vor einen guten Ruf hatte. „Die Verdienste des verstorbenen Ornithologen sind so groß“, schrieb Paul Leverkühn in der Ornithologischen Monatsschrift vom Dezember 1893, „(…) so bedeutend, dass wir nur eine Pflicht erfüllen, sein Andenken durch einen ausführlichen Nachruf zu ehren!“

Schon als Kind hatte Eduard Baldamus viel Interesse für die Natur gezeig

Geboren wurde Eduard Baldamus am 18. April 1812 im anhaltischen Giersleben, das damals noch zum Fürstentum Anhalt-Köthen gehörte. Sein Vater, ein Lehrer, starb, als Eduard Baldamus noch Gymnasiast war, durch die Umstände aber gezwungen wurde, sich selbst, zumindest teilweise um seinen Lebensunterhalt zu kümmern. Dennoch gelang es ihm, in Köthen das Abitur abzulegen und anschließend an der Uni Berlin zu studieren.

1837 war er vorübergehend als Hauslehrer bei der Familie des Amtsrates von Nette in Köthen beschäftigt, ab 1838 arbeitete in Köthen als Lehrer am Gymnasium und an der Höheren Töchterschule. Nach seiner Zeit am Gymnasium Köthen übernahm er 1849 die Pfarrstelle in Diebzig und ab 1857 (bis 1868) die in Osternienburg.

Schon als Kind hatte er viel Interesse für die Natur gezeigt, die Liebe zur Ornithologie, die ihn sein Leben lang begleiten sollte, entwickelte sich wohl in seiner Zeit bei der Familie von Nette, die auf ihrem Gut bei Wörbzig Großtrappen-Herden hielt, deren Beobachtung auch Baldamus oblag.

Als Lehrer am Gymnasium kam er in Bekanntschaft mit Johann Friedrich Naumann, dem zu diesem Zeitpunkt längst berühmten Vogelkundler, dessen Vogelsammlung ganz und gar vom Herzog Ferdinand angekauft worden war und damit sozusagen der erste Grundstein für ein künftiges Naumann-Museum gelegt wurde.

Eduard Baldamus ist nie so bekannt geworden wie sein Lehrmeister Friedrich Naumann

So weit wie sein Lehrmeister Naumann hat es Baldamus hinsichtlich Bekanntheit und Bedeutung nie gebracht. Weder gibt es ein Denkmal, das an ihn erinnert, noch eine Dauerausstellung zu seinem Lebenswerk. Zwar war Baldamus auch ein eifriger Sammler von Vogeleiern, doch nach seinem Tod wurde die Kollektion zerstreut - letztes Rudiment ist die Sammlung von Kuckuckseiern, die der Ornithologe zusammengetragen hat; sie befindet sich in der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums zu Braunschweig.

Baldamus war im übrigen nicht nur ein Büchergelehrter, dessen Veröffentlichungsliste sehr lang ist, sondern auch - wie es Leverkühn in seinem Nachruf ausdrückte - ein „Field-Ornithologist“. Dafür war Baldamus auch physisch sehr gut vorbereitet, in der Vormärz-Zeit beteiligte er sich aktiv an der Turnerbewegung und leitete in seiner Vaterstadt bis 1848/49 das von ihm selbst eingeführte Turnwesen.

Seine Expeditionen führten ihn 1847 im Auftrag des österreischen Erzherzogs Stephan u.a. nach Ungarn und Serbien, in Gegenden, die damals hinsichtlich der Ornithologie noch weitgehend als Terra incognita gelten durften und Baldamus zu einer Reihe von Aufsätzen veranlassten, z.B. die „Beiträge zur Naturgeschichte einiger dem S. Osten Europa's angehörenden Vögel“, die in der Schriftenreihe erschienen, deren Gründung im wesentlichen auf Eduard Baldamus zurückgeht: die „Naumannia“, die von 1849 an über viele Jahre hinweg die wichtigste Zeitschrift der Vogelkundler Deutschlands war und zugleich das Organ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DOG), deren Gründung im Jahr 1851 ebenfalls von Baldamus befördert worden war.

In Köthen, Diebzig oder Osternienburg wird öffentlich nirgendwo an Eduard Baldamus erinnert

Bis 1867 wirkte er als Sekretär der Gesellschaft, was ihn in Beziehung zu der europäischen Creme de la Creme der Ornithologie brachte - im Nachruf sagt Paul Leverkühn: „Viele wallfahrteten zu ihm nach Diebzig, einem unbedeutenden Dorfe, aber ornithologisch sehr günstig gelegen“.

Sowohl „Naumannia“ als auch DOG wuchsen sich freilich im Laufe der Zeit zu regelrechten Kriegsschauplätzen zwischen Baldamus und anderen Ornithologen aus, die weder mit der inhaltlichen Ausrichtung der „Naumannia“ noch mit der Führung der DOG konform gingen. So lief das „Journal für Ornithologie“ der „Naumannia“ langsam den Rang ab, bis diese 1858 letztmalig erschien. Und auch der DOG erwuchs in der Deutschen ornithologischen Gesellschaft Konkurrenz. 1876 wurden beide Gesellschaft vereinigt - aber dabei spielte Baldamus schon keine Rolle mehr.

Unabhängig davon war er bis ans Ende seiner Tage unablässig für die Verbreitung der Vogelkunde tätig. Mit zunehmendem Alter weniger in der Feldforschung, was er gegenüber Besuchern immer wieder bedauerte, dafür stärker als Autor. Sein „Illustriertes Handbuch der Federviehzucht“ wird als epochemachend gewürdigt.

In seinem letzten Werk, das im Jahr 1892 erschien, wendete sich Eduard Baldamus noch einem seinem Hauptforschungsgegenstand zu, dem Kuckuck. Gerade dieser Vogel hatte es ihm besonders angetan und zu ihm hatte er immer wieder und immer aufs Neue geforscht.

Eduard Baldamus starb am 30. Oktober 1893, vor 125 Jahren also, in Wolfenbüttel, wohin er erst vier Wochen zuvor von Coburg verzogen war. In Köthen, Diebzig oder Osternienburg, wo er viele Jahre wirkte, wird öffentlich nirgendwo an ihn erinnert. Im Gegenteil: Das Pfarrhaus in Diebzig, zur Wende noch gut erhalten, haben die Eigentümer verfallen lassen. Inzwischen ist dieser einstige Wallfahrtsort der Ornithologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts nur noch eine Ruine. (mz)